チタノプシスは南アフリカとナミビアに自生している多肉植物で、10種類ほどが知られています。大きくても高さ10cm程度のこの多肉植物は、葉の先にはつぶつぶしたイボを付け、黄色い花を咲かせるものが多いです。当サイトでは、チタノプシスのMix種子を購入し、実際に種から栽培した記録を紹介しています。ミックス種子なので最初は見分けはつかないですが、だんだんと特徴を現して色々な種類が育つと思います。

目次

- 1 チタノプシスの実生(みしょう)とは?

- 2 育て方は人それぞれ

- 3 実生(種まき)に必要なもの

- 4 種まきの時期

- 5 チタノプシスの実生で大切なこと

- 6 チタノプシスの種まき方法

- 7 チタノプシスの実生記録

- 7.1 1ヶ月目(2022.10)

- 7.2 2ヶ月目(2022.11)

- 7.3 3ヶ月目(2022.12)

- 7.4 4ヶ月目(2023.1)

- 7.5 5ヶ月目(2023.2)

- 7.6 6ヶ月目(2023.3)

- 7.7 7ヶ月目(2023.4)

- 7.8 8ヶ月目(2023.5)

- 7.9 9ヶ月目(2023.6)

- 7.10 10ヶ月目(2023.7)

- 7.11 11ヶ月目(2023.8)

- 7.12 12ヶ月目(2023.9)

- 7.13 1年1ヶ月目(2023.10)

- 7.14 1年2ヶ月目(2023.11)

- 7.15 1年3ヶ月目(2023.12)

- 7.16 1年4ヶ月目(2024.1)

- 7.17 1年5ヶ月目(2024.2)

- 7.18 1年6ヶ月目(2024.3)

- 7.19 1年7ヶ月目(2024.4)

- 7.20 1年8ヶ月目(2024.5)

- 7.21 1年9ヶ月目(2024.6)

チタノプシスの実生(みしょう)とは?

チタノプシスの種子

チタノプシスなど植物を株分けはなく、種から育てることを実生(みしょう)といいます。種まきで育った株も実生と呼ぶことがあります。

チタノプシスは南アフリカに自生する多肉植物で、3cm未満の1対の葉を年に2回程度出してゆっくりと成長します。長年栽培していると群生してきますが、そこに至るまでの道のりは長いです。

そこで登場するのが、種まきです。群生させれば株分けができますが、種まき(実生)なら蒔いただけ苗ができるので、一気に増やすことができます。

ただ、実生は水やりを最初は腰水(底面吸水)にしないといけない、直射日光に当てられず日よけをしないといけない時期もある、カビや藻が生えるなどの栽培の難しさもあります。

それでも数年経てばしっかりした株となり、花を咲かせ結実し種を採ることもできるようになります。

皆さんもぜひチャレンジしてみてください。

これはWikipediaからお借りしてきた「チタノプシス 天女」の写真です。

画像出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Titanopsis

育て方は人それぞれ

実生方法は絶対こうしなければならないという方法はなく、人それぞれやり方が異なります。

たとえば土の配合ひとつ取っても色々で、フカフカ系用土を使う方もいれば、硬質の用土を使う方もいます。1種類の土を単用する方、複数の土を混ぜる方、何層かに分けて土の種類も変える方や、上から下まで全部同じ土を使う方もいます。

(ただ、土や用具の消毒だけは面倒ですが徹底的に行ってください)

管理人にも実生のやり方は多少違う点がありながらも基本的なことは同じです。

実生(種まき)に必要なもの

- 種子

- 種を蒔く鉢

- 鉢を浸ける容器

- プラスチックのラベル

- 種まき用の土

- 通常多肉植物用土

- 土を混ぜる厚手の袋

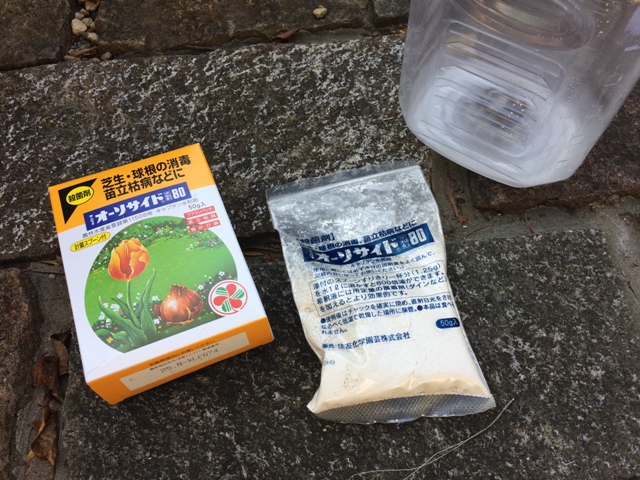

- 殺菌剤(オーソサイド)

- 殺菌剤を溶かすペットボトル

- 霧吹き

- 消毒用のお湯

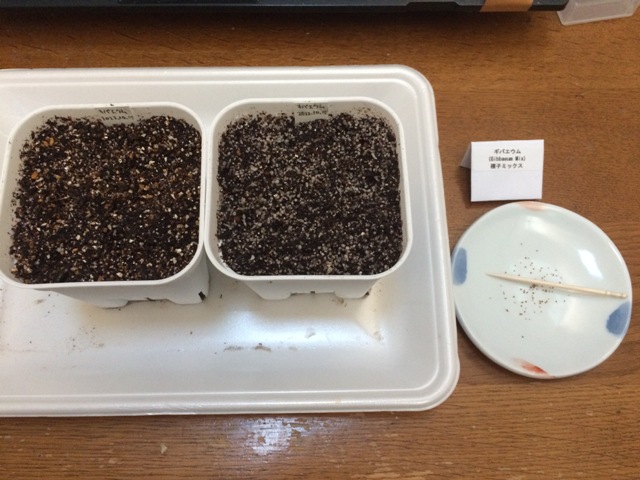

鉢の用意

ここではホームセンターなどで入手しやすく安価な「プレステラ90」というプラスチック鉢を使いました。この鉢に土を入れて種を蒔きます。他の鉢をお持ちの方はそれでも良いですし、鉢がない場合は、百均などにあるプラスチックトレイでもよいですし、カップ麺や食品の空き容器に蒔く方もいます。

そして鉢を水に浸けるための大きめの容器が必要です。ここでは家にあった空きのプラスチックケースを使いました。適当な入れものがない場合は、百均に売っているプラスチックケースや、家にあるもので済ませたい場合は、2Lのお茶や水のボトルを切って加工したものでも代用可能です。

また土の消毒にお湯を使いますが、プレステラ鉢は土をいれてその上から熱湯を注いでも変形しないことを確認しています。

土の配合と種類

土は自分で作ることもできますし、種まき用の土を買っても良いです。

市販の土を買う場合、種まき用の細かい土を選びましょう。普通のサボテンや多肉植物用の土では目が粗すぎて種が生長しづらいのでなるべく細かいものがよいですね。

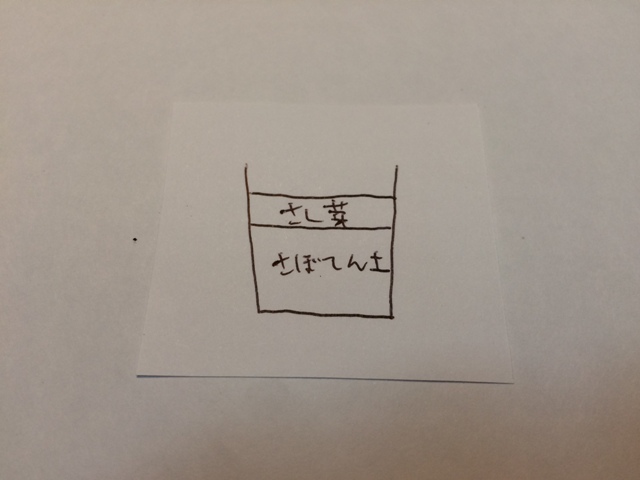

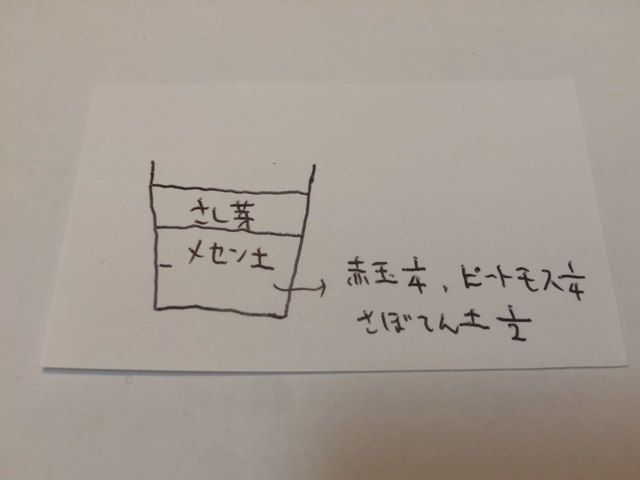

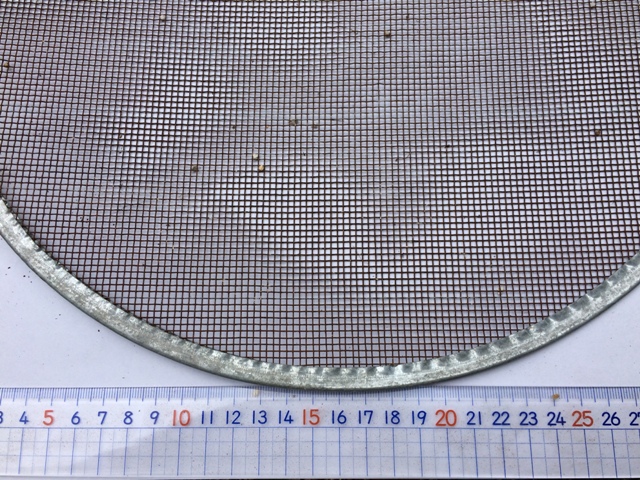

市販でのおすすめは花ごころ「さし芽種まきの土」です。これを3mm程度の細かめのふるいにかけて、粒の大きい土を除外します。これは表面に使う土の例ですが、底から中間には花ごころ「さぼてん多肉植物の土」を5mm程度の中くらいのふるいにかけたものを使います。

このような感じで土を2層に敷きます。

もちろん他のメーカーの土でも構いません。大切なのは表土には3mm程度のふるいでふるった極細かい土を敷き、底から中程に入れる土は5mm程度のふるいでふるった細かめの土を使うことです。ふるいは100均やホームセンターなどで販売されています。

チタノプシスの種はかなり小さく、荒い土だと根が簡単に潜り込めません。また苗は小さく、蒔いたら1年間程度は植え替えできません。

そこで表土には極小さな粒の土を使います。一方中間から底の部分ではやや水はけがよく根をしっかり張らせたいため、幼苗を育てられる土がよいと思います。

花ごころさぼてんの土

花ごころの市販用土で軽石・バーミキュライト・ゼオライトなどが入っている土で、肥料が入っていない土です。水はけと根腐れ防止に重点を置いています。

花ごころの市販用土で、バーミキュライト・パーライト・ピートモス・鹿沼土でできており、肥料が入っていないものです。さぼてんの土より細かく細粒で、ピートモスが多くフカフカとしており、メセン類の種まきにちょうど良いです。

※なお、管理人は土は自分でブレンドする派なので、下から3分の2にメセン土を、表土には花ごころさし芽種まきの土をふるったものを使っています。※メセン土とは、造語で花ごころさぼてんの土を2:赤玉土1:ピートモス1を混ぜ合わせたものです。

図にするとこのような感じです。

必要なものと費用

| 種をまく鉢 | 鉢をすっぽりいれられる容器 | 殺菌剤 |

|---|---|---|

プレステラ90 プレステラ901個30円 ホームセンター |

プラスチックケース プラスチックケース家にあったもの |

オーソサイド オーソサイド1箱 800円 Amazon |

| 細粒の土(表面用) | 細かい土(中間用) | |

花ごころのさし芽・種まき用の土 花ごころのさし芽・種まき用の土5L 600円程度 Amazon |

花ごころのさぼてん多肉植物の土 花ごころのさぼてん多肉植物の土5L 600円程度 Amazon |

|

| メセン用土 | ふるい(5mm) | ふるい(3mm) |

メセン用土 メセン用土赤玉土:ピートモス:花ごころさぼてんの土を1:1:2で配合したもの |

中間の土を作るためのふるい(5mm程度) 中間の土を作るためのふるい(5mm程度)Amazon |

表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度) 表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度)Amazon |

殺菌剤スプレー | 消毒用の湯1L~ | スコップ |

オーソサイド用のスプレー容器 オーソサイド用のスプレー容器800倍に薄めたオーソサイド用のスプレー容器 Amazon |

鍋で沸騰させたお湯1L程度 鍋で沸騰させたお湯1L程度自宅 -円 |

土入れスコップ 土入れスコップ大小で300円程度 |

用具の解説

- 種をまく鉢は、土をいれてチタノプシスの種をまきます。

- 鉢をすっぽり入れられる鉢は腰水(鉢を水に浸ける)のために用意します。

- 土は種まき用などの細かい粒の土を用意します。普通の多肉植物・サボテン用の土では目が粗すぎで小さな芽が育ちません。そして土は清潔である事が大事です。古い土の使い回しではなく必ず新品のものを使いましょう。

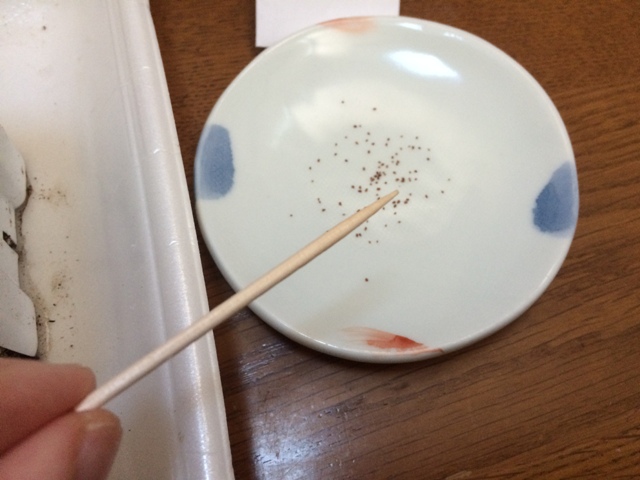

- 爪楊枝は小さな種をひとつひとつまくときに使います。

- ラップは土を入れた鉢を乾かないように上から覆うために使います。

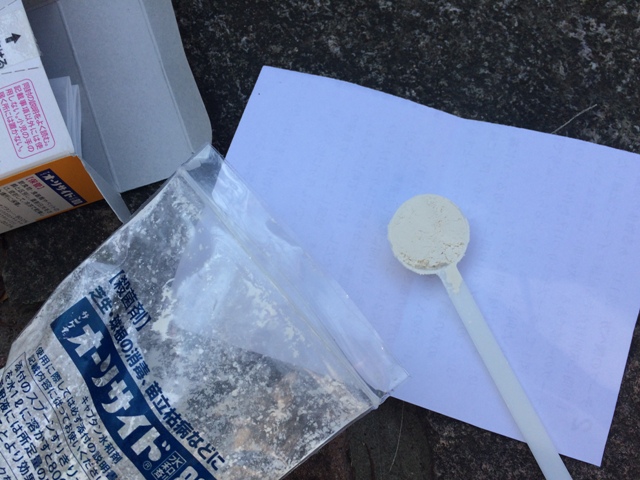

- オーソサイドは殺菌剤で種子のカビを防ぐためのものです。ベンレートでもよいのですが、オーソサイドのほうが藻や青ゴケを防ぐ効果が高いので、最近はオーソサイドを使うようにしています。

- 霧吹きは種まきの途中で土の上から水やりをするために準備します。

種の入手と選び方

チタノプシスの種はアマゾンや楽天、ヤフーショッピングなど通販サイトで販売されています。それ以外にメルカリやヤフオクでも入手できます。

購入するときの一番大事な点は「種子の信頼性」です。激安のものは選ばないほうがよいでしょう。発芽率が非常に悪かったり、偽物だったり(チタノプシスではない植物が発芽します)、割れて届いたりする可能性があります。

ちゃんと芽が出る種の相場は20粒800円程度で、ちょっと高いと感じてしまいますが、確実に成長させたいので仕方ありません。※これは一例で価格には差があります。

種の保管と取り扱い

種を購入し届いたら早めに冷蔵庫の野菜室にいれて保管しましょう。冷蔵庫に1週間ほどいれておくと発芽の準備が揃って発芽しやすくなります。また春~夏など、まき時以外の時期に入手してしまった場合も同じように冷蔵庫に入れて保管します。

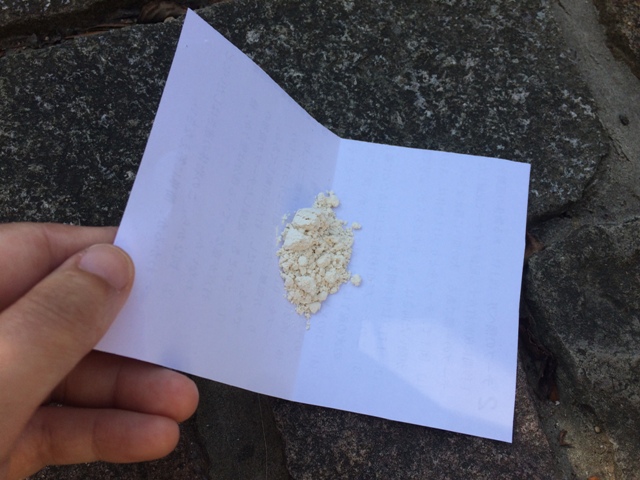

チタノプシスの種はとても小さいです。メセンの中では通常程度のサイズなのですが、初めて見た方はびっくりされると思うほど小さいです。取り扱いには注意が必要です。鼻息ですぐ飛んでしまう軽さなので丁寧に袋をあけて、濡らした爪楊枝で1つ1つまいていきます。

なお今回はヤフーショッピングの「多肉植物ワールド」で購入しました。15粒とのことでしたが、数量より多く入っていてお得でした。また発芽率も良好でした。※数はロットにより変動があります。

タネはこちらで入手できます。

メルカリでも多肉植物の種を多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます) よろしければ、下記のコードをお使いください。

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

種まきの時期

チタノプシスは秋から春にかけて成長する「冬型」の多肉植物です。そのため生育期の秋にまきます。具体的には猛暑が終わり、最高気温が25℃ぐらいにさがってくる9月下旬が適しています。

猛暑の中8月などに撒いてしまうと高温多湿で蒸れ、せっかく芽が出た種が枯れてしまう可能性ががあります。また冬や休眠直前の春は種から育てることが難しいです。できれば9月下旬から10月下旬までには種まきを完了しましょう。

また気温は地域により差があります。15~25℃の間が発芽しやすいので寒冷地ではもっと早く蒔くことになります。管理人は福岡(暖地)のため、10月初旬に蒔きました。

チタノプシスの実生で大切なこと

大切なことの基本は、リトープス、コノフィツムなどの玉型メセン類と変わりません。

大切なことは

- 秋にある程度涼しくなってから蒔くこと

- 土をちゃんと殺菌してから使うこと

- 極小さな種に合う細かい土を使うこと

- 肥料は気をつける

- 種まきから2ヶ月程度は腰水(底面吸水)にすること

- 直射日光下はダメで半日陰で管理すること

- 覆土しないこと

- 硬質ポットに植えること

です。

蒔き時

発芽の適温が15~25℃程度のようで、あまり暑い秋(8月下旬~9月上旬)だと発芽しにくいです。できれば寒冷地を除き9月中旬~10月頃蒔くのがよいです。温度的には秋だけでなく春も蒔けますが、あっという間に温度が上がって適温でなくなるので、秋まきのほうが安心です。

土の殺菌

土は必ず新品のものを使いましょう。病気や虫などがいる可能性がある古い土は避けたほうがよいです。また新品であっても使う前に必ず熱湯で消毒し、さらに殺菌剤をスプレーしておく必要があります。

土の細かさ

チタノプシスの種はごくごく小さく爪楊枝の先っぽ程度しかありません。そのため芽も根も細く小さいので、それに合う細かい細粒の土が適しています。

肥料のやり方

種まきからごく初期(3ヶ月以内)は、肥料をやるとカビや藻が出やすいので与えないようにします。またもともと無肥の土(肥料が入っていない土)を使います。4ヶ月後以降は希釈した液肥を時々水やり代わりに与えて成長を促進させます。また有機肥料はカビの元となるので、必ず化成肥料(化学肥料)を使うようにします。

腰水(底面吸水)

チタノプシスの種や発芽した芽は非常に小さく、ジョウロで上から水をやると簡単に土の中に沈んでしまいます。そのため鉢の底から水を吸わせる「腰水(こしみず)」を行います。また少しでも表土が乾くと芽が出ないばかりか出た芽も枯れてしまうので、2ヶ月程度は底面吸水で絶えず水を供給します。腰水の水は腐らないように時々交換します。苗がしっかり立ってジョウロからの水やりに耐えられるようになったら、底面吸水を終了します。

管理場所

直射日光下に置くと強い日光で芽が枯れるので、必ず半日陰か50%遮光ネットを張ったところで管理します。ただし暗すぎる所はダメで、室内などに設置すると芽がヒョロヒョロと伸びて倒れてしまう「徒長」を起こします。また室内管理だと風が吹かず高確率でカビが出ます。そのため戸外の半日陰・50%遮光ネットの下に置くようにしましょう。

硬い素材のポット

腰水の交換などポットを移動させることが多いので、持ち上げても形が崩れないプレステラなどの硬質ポットが適しています。薄いビニールポットは持ち上げたとき形が変わり、土がぐちゃぐちゃになってしまうため適していません。

スポンサーリンク

チタノプシスの種まき方法

準備

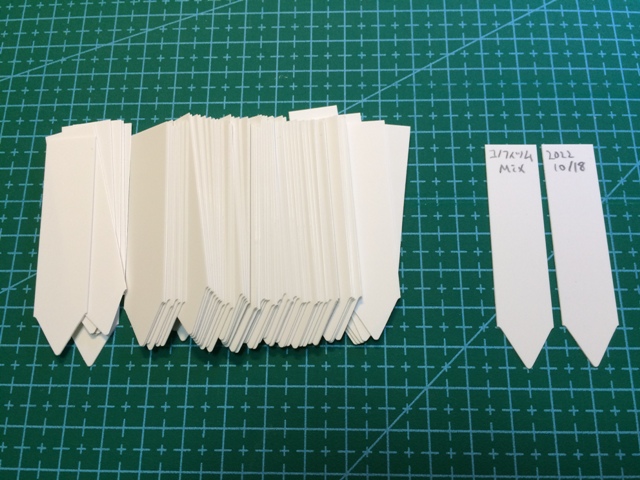

まずラベルを作ります。

用意したプラスチックラベルに蒔く種の名前と日付などを書いておきましょう。他にも色々種をまくとどの鉢がどの苗だったか分からなくなってしまいます。

カビや腐敗、雑菌の防止に用具や鉢、鉢を浸ける容器などをしっかり洗っておきましょう。理想をいうと、種を蒔く鉢は新品のものが望ましいです。

ペットボトルのような細い口の容器に入れる場合は、折った紙を使うとこぼしにくいです。

オーソサイドはかなり沈殿しやすいので、必ず使うたびに振ってください。

土をふるう

土はあらかじめふるって粒サイズを小さく均一にしておきましょう。ここでは3mmのふるいでふるった土を表土(一番細かい)にし、中間の土は5mmのふるいでふるいました。

さし芽種まきの土も同様にふるっておきます。

日当たりを考えて、土は鉢の上から5mm~1cmほどの深さまで目いっぱい入れたほうがよいです。

土の消毒をする

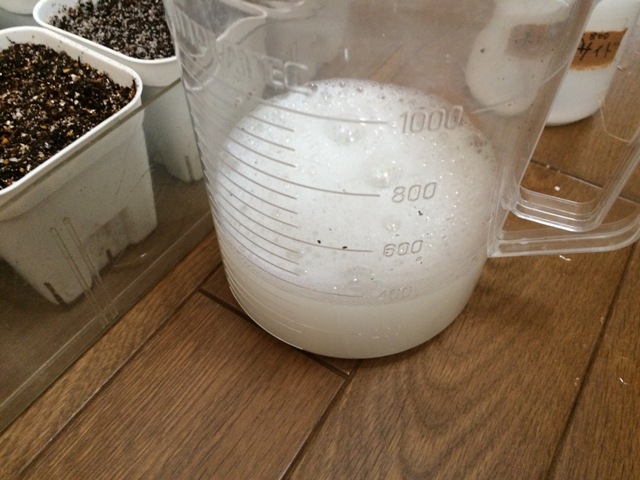

土の消毒方法はいくつかありますが、ここではプレステラ90に土を入れ、その上からお湯を充分に注ぐ方法にしました。更に殺菌剤のオーソサイドを800倍に薄めたものを土に注ぎ、表土にはくまなくスプレーしました。

土は階層を作っているので注いだ時に構造が崩れないよう、慎重にお湯を注ぎます。

鉢底から充分お湯が流れ出てきたら底面吸水用のプラスチックケースに鉢を並べ、土の上からオーソサイド800倍液を注いでいきます。

腰水に使う水は鉢が1cm~1.5cm程度浸かる程度の量で問題ありません。

種をまく

土の煮沸消毒をして6時間以上たってから、土が冷えたのを確認しタネを蒔きます。

チタノプシスの実際の粒サイズ

種により大きさが異なるのは、チタノプシス属の様々な種類の種が入っている証拠です。

チタノプシスの種は初めて見る方にはびっくりしてしまうほど小さいです。鼻息で簡単に飛んでしまうので、取り扱いは慎重に行いましょう。蒔く時は白い皿に中身を出して、殺菌剤で湿らせた爪楊枝で1粒ずつ土に乗せていきます。

上の写真は流用しています。

数が多いと一気にバラバラと蒔きたくなりますが、くっついて生えてくるとその後の成長が著しく悪くなりまた間引きが必要で種の無駄になってしまうため、一粒ずつ蒔くことをおすすめします。

チタノプシスは種が小さいため、保湿用のラップなどはせずそのまま戸外の半日陰に設置して大丈夫です。

発芽までの日数は?

発芽までの日数は7日以上かかりますが、種によってばらつきがあり、最大1ヶ月ほどの幅が出ることもあります。そのため芽が出ないからといってすぐに諦めないようにしましょう。メセン類は新しい種(採取してから1年未満)は1年以上寝かせたものより発芽が遅くなる傾向があります。

当サイトの実践では、2022年10月22日に蒔いて6日で発芽が始まりましたが、残念ながら入荷日は不明でした。

置き場と水やり、その後の生育

置き場所

発芽したばかりの芽は直射日光に弱いため、適度に遮光(日よけ)してやる必要があります。

鉢は9月の場合は60%以上の遮光ネットの上に更に白いネットをかけ、10月上旬は60%遮光、10月中旬から白いネット(22%遮光)を3枚重ねにしたものに変え、11月からは無遮光で栽培できるようになります。

無遮光にできるのは翌年2月まで、3月に入ったら速攻で薄い白い遮光ネットや60%遮光ネットなどをかけるようにします。

また室内でも植物育成LEDライトがあれば育てることができますが、その場合、風通しによほど気をつけないとカビが出ますので、ミニ扇風機などを当てるようにしたほうがよいです。

水やり

水やりは腰水ですが、腰水の量や土の乾燥のさせ方は、何ヶ月目かによって異なります。

まず1ヶ月目は完全な腰水で、1.5cmの水を常に張っておきましょう。2ヶ月目もほとんど同じです。

3ヶ月目からは常時張っている水位を5mm程度に落とし、4ヶ月以降は底がカラカラに乾く日もあるようにします。しかし上からジョウロで与えると苗が流れるので、10日に1回程度腰水容器に水を張って吸水させます。

チタノプシスの実生記録

1ヶ月目(2022.10)

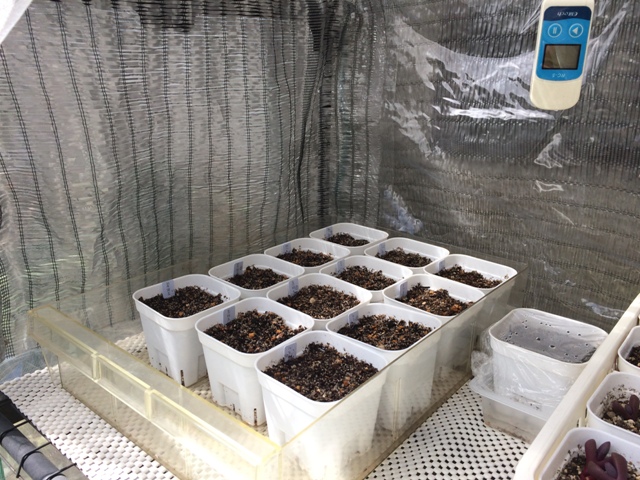

2022/10/22

32粒種まきしました。

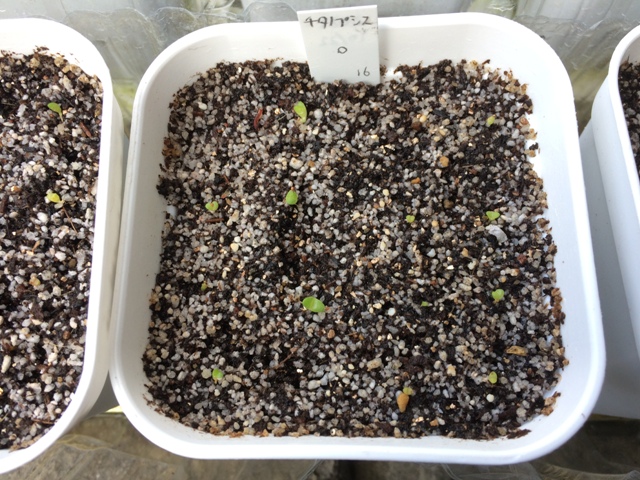

2022/10/28

2個発芽しました。

2ヶ月目(2022.11)

色々な種を異なる日付で蒔きましたが、管理を簡単にするために、共通で10月を1ヶ月目として11月は2ヶ月目としてカウントさせていただいています。

2022/10/31

合計15個発芽しました。

ここ2週間程度の気温は最高が22℃、最低が12℃程度とかなり下がってきています。天気は快晴~晴れが多く、まだ日よけを続けています。22%遮光の白い遮光ネット2枚重ねを張っています。

まだ腰水の量も多く日光で藻が生えそうなので、4~5日に1回ずつオーソサイドスプレーを行っています。

2022/11/3

チタノプシスの発芽率はまずまずです。今日で合計17個が発芽しました。

1鉢にハイポネックス、1鉢にマグアンプを与えました。

2022/11/6

合計18個発芽しました。生え方に差があり、1鉢は12個発芽、もう一鉢は6個しか芽が出ていません。(この偏りは肥料を与える前からなので肥料の有無は関係無いと思います)

2022/11/9

合計19個になりました。

2022/11/12

合計18個に減りました。なかなか32個の発芽には遠いです。気候は11月の初めと変わらずメセンにはよい環境のはずです。腰水は続け、日よけは色々迷っていますが、白(22%)の遮光ネット2枚にしています。

2022/11/13

ハイポネックス500倍を2鉢に与えました。

2022/11/15

合計18個発芽

2022/11/18

合計21個発芽

2022/11/21

合計21個発芽、10/22に種まきしたので、ちょうど1ヶ月経ったことになります。状況はまずまずかと思います。

発芽数は緩やかに増えているようですが、数え間違いや出た芽の溶けなどで数が変動しています。まだ緑色の芽で他のメセン類のように日焼けはしていません。

ハイポネックス500倍を2鉢両方に与えました。

11月末にもなりますが気温は10月下旬のような感じが続き、最高気温が20℃、最低気温が12℃程度となっています。

2022/11/21

鉢2つ両方にハイポネックス500倍液をスプレーで与えました。

2022/11/24

合計23個

2022/11/27

合計23個

ようやく22%の白い遮光ネットを完全に外しました。

2022/11/30

藻の防止のため、オーソサイド800倍スプレーを散布しました。

※11月末をもって3日おきの発芽数確認は終了させていただきます。

3ヶ月目(2022.12)

【12/1記】この11月は気候もよく暖かかった(最高気温22℃/最低気温12℃程度)ですが、この2日急に寒くなってきました。今後2週間の予測気温は、最高気温13℃/最低気温8℃となっています。

まだ種まきして40日ほどしか経過していないのに寒くなってきてしまいました。もう少し早くまいておけばよかったですね。

生育は今のところ順調で芽が少しずつ大きくなっています。双葉が三角に尖ってきています。

10/22に種まきして大半の種は11/3までに出ており、僅か10日間の間に発芽が揃ったことになります。その後は数え間違いなのか微増・微減しています。

水やりは腰水で、腰水容器が空になってから5mmほどの水位になるように水を入れ、鉢底から吸わせる形です。

2022/12/15

【12/15記】めっきり寒くなりました。この間1℃の予報で1回取り込みし、12/18にかけても1℃の見込みで取り込みを行う予定です。

チタノプシスの生育具合はまあまあですが、ですがまだまだ小さいです。12月になってからほとんど成長していない感じがします。

育て方は変わらずです。ただカビの心配で室内への長期取り込みはできないので、ぎりぎり外で栽培できる気温を保ってもらいたい所です。

4ヶ月目(2023.1)

【2023/1/5記】12月に入ると気候は急変、前半は最高温度15℃/最低気温5℃程度でしたが、後半には最高が10℃行かなくなったり、下が0℃になったりと急激に寒くなりました。天気も曇り空が多く、雨、雪が降り晴れたのは12日間だけでした。

チタノプシスは大きくなるのが止まってしまいましたが、枯れたり溶けたり、カビたりすることなく、ただ「生育停止」している感じです。この間1℃以下になる日が9日間あり、9日間室内に取り込みましたが、カビが出ることがなく良かったです。

昨年はリトープスのタネに2個だけチタノプシスが混ざっていて、昨年1月頃葉それが結構大きくなっていたのですが、2022年度に蒔いた分は大差を付けられています。

土は乾き気味になってきました。3週間に1回腰水を1cmほど張って、全部吸わせてまた放置といった感じです。

日には良く当てています。幸い寒さに強いので戸外における日が多く、しっかり日光浴できていると思います。

5ヶ月目(2023.2)

【2/2記】数日前まで日本海側を中心とする日本全体が10年の1度といわれる大寒波が襲っていました。暖地である福岡県福岡市も例外ではなくマイナスを3日連続で記録するなど、強い寒さが続きました。多肉植物は1℃を下回る1/21~1/31まで全部の種類を室内に取り込んでいました。

チタノプシスも室内に12日間取り込みっぱなしでした。

チタノプシスは少し徒長気味で、本葉が長く伸びています。これは葉の枚数を重ねれば目立たなくなるとは思いますが、なぜチタノプシスだけ徒長が目立つのかは不明です。可能性としてはハイポネックスのスプレーのしすぎが考えられます。

これからはしっかり日に当てて徒長を改善しないといけないですね…

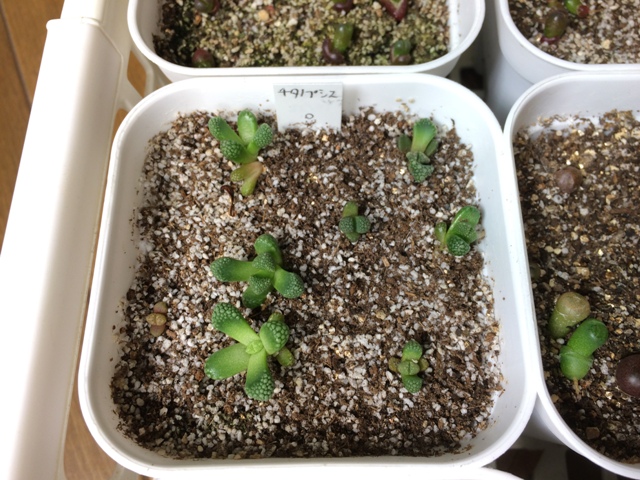

でも、本葉の先にイボイボが付いているのをみると、チタノプシスの特徴がしっかり出ていて感動です。

水やりはこの1ヶ月間に2回のみで、鉢がかなり軽くなってから腰水を5mm程度張って、吸わせていました。室内にいる時間が長いのでかび対策を優先しました。

1/31に1℃を上回ったので、即戸外に出して風を当てています。

6ヶ月目(2023.3)

【3/2記】2月は全体的に暖かな日が続きました。最高気温は2桁の日(10℃以上)が26日間、10℃を切ったのは2日間のみでした。最低気温は27日間10℃以下でした。天気は平年並みでした。2月末からは日差しがやや強くなってきたのを感じられました。

チタノプシスはあまりよくない状況です。2月はほとんどの日、外で直射日光に当てているにもかかわらず、徒長してしまっています。ただこのまま日に当て続けると日差しが強すぎて溶ける可能性があるので、3/2に他のメセンと同じタイミングで22%遮光ネットを2枚貼り付けました。

2月の水やりは2回でした。鉢がだいぶ乾いてから水を吸わせています。

7ヶ月目(2023.4)

【4/4記】今回は家の工事のため写真撮影が早めとなっています。ご了承ください。環境について、3月は例年よりかなり暖かく、最高気温が18~22℃程度、最低気温が7℃~12℃程度となりました。天候もよく快晴と晴れを合わせて20日間でした。この間どの種類にとってもゆるく成長できる最適な気候でした。

生育の良くないチタノプシスですが、この1ヶ月でなんとか軌道に乗り始めた苗が出てきました。要因はこの暖かさと好天で、イボイボのある葉をしっかり出している苗がでてきました。

初期に水をあげすぎたり肥料を与えすぎるとこのように徒長してしまいますが、半年、1年以内であれば脱皮や成長で多少の修正が効くようです。

現在は3月初めからに引き続き22%遮光ネットを2枚重ねにしていますが、工事のため4/1~4/12は一時的に室内の育成LEDライト下に置いています。もちろん送風も行っています。

水やりは3月の実績で10~14日に1度程度、底面吸水させました。

8ヶ月目(2023.5)

【5/1記】4月は全体的に小雨で快晴・晴れの日が続きました。(晴れ・快晴の日が17日間)温度的には最高気温が20~25℃、最低気温が10~15℃と穏やかな気候でした。

1ヶ月前に比べ、葉がしっかりしてきたようにみえます。また2つあった鉢を1つにまとめました。32粒まきましたが、生き残った株は7苗です。

屋外の簡易ビニール温室は日が奥まで当たらなくなってきました。そのため4/20から室内に移し、植物育成ライトを当てて1万ルクス程度で管理しています。送風は夜をメイン(00:00~08:00)に昼も3時間程度行っています。室内温度は18~23℃程度です。

昨年からメセン実生を5/1~9/1まで室内の育成LED下で栽培していますが、今年も9/1頃まで室内の予定です。

やっと水やりをジョウロで行えるようになりました。4月は2週に1回ほど与えました。

9ヶ月目(2023.6)

【6/1記】5月も引き続きずっと室内に置いていますが、室温は22~26℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は00:00~6:00と11:00~17:00の12時間です。

チタノプシスはまだ緩い生育を続けており、1ヶ月前の写真に比べると一回り大きくなっています。昨年はまだ植物育成ライトの環境が整っておらず、夏場の日光不足で徒長させてしまいましたが、今年は環境を整備し、今のところ徒長はなく過ごせています。

一日の半分の時間送風しているためか屋外より土の乾きが強く、10日に1回は水やりしています。

10ヶ月目(2023.7)

【7/3記】6月も引き続きずっと室内に置いています。室温は26~29℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は6/16まで00:00~6:00と11:00~17:00の12時間、6/17から18時間、6/23から11:00~22:00の11時間にしていました。

この時期になっても新葉が成長しているところをみると、冬型メセンも25~30℃程度では完全な休眠にはならないことを知らせてくれます。

11ヶ月目(2023.8)

【8/3記】7月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が29℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。外は連日の猛暑日で8/2は38℃を観測するなど厳しい暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は7/10から8:00~20:00と0:00~4:00の合計16時間にしています。

6月までは新葉の展開が見られたのですが、7月の最高室温35℃にもなれば流石に生育を停止しているようで、新葉が出なくなりました。

送風の影響で土の乾きは速く、1週間に1回は鉢の深さ1cmが濡れるぐらいの水やりをしています。

12ヶ月目(2023.9)

【8/30記】8月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が30℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。屋外は猛暑が続き、連日35℃(気温、完全な日陰の温度)を超え、50%遮光した環境でも43℃と猛烈な暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は00:00~5:00と12:00~18:00の11時間行っています。

2022年実生の他の鉢で多数のネジラミ被害が確認されています。チタノプシスはまだ抜いて確認していないのですが、おそらく根が真っ白なのではないかと心配しています。

生育はそれほど悪くない感じがしていますが、ネジラミはよほど酷くならないと成長障害は起こさないようなので安心できません。

水やりは表面を濡らす程度を5日に1回程度です。

1年1ヶ月目(2023.10)

【10/10記】9月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が26℃程度~最高が29℃程度と8月よりぐっと涼しくなりましたが、相変わらず屋外は暑く32℃以上になる日も珍しくありませんでした。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、涼しくなったため送風は00:00~2:00と12:00~14:00の4時間程度に短縮しています。

チタノプシスも9月に植え替えを行いましたが、幸い根ジラミの被害はないようでした。チタノプシスも他のメセン類と同じように9月初めに少し外に出したのですが、日当たりが悪く再度室内にいれて植物育成ライトを当てていました。すっかり外に出せたのは昨日(10/9)になってからでした。

最低気温がぐっと下がってきましたので、新葉を出してくれるのを期待しています。

1年2ヶ月目(2023.11)

【11/10記】10月からは屋外に出して白いネット2枚で遮光した直射日光に当てています。快晴続きで10月にしては暑さが厳しいため、まだ11/10の現在も遮光ネットをしています。

暑さが長引いていて10月までは新葉の動きがみられませんでしたが、ここにきてようやく気温も下がってきて1対の新葉が出てきました。

快晴続きのためか土が良く乾き、1週間に1回の水やりにしていますが、追いつかないほどです。

1年3ヶ月目(2023.12)

【12/5記】11月は暖かかったのですが、11月末~12月に入り急に寒くなり平年並みの気温に下がりました。

11/24にようやく完全な無遮光の環境にすることができました。それまで最高気温27℃などまるで初夏のような日もあり、溶けるのが怖くてずっと白いネットを1枚張っていました。白いネットを2枚から1枚にできたのは11/11のことで、これも平年と比較して遅いと思います。

11月は多くの日が快晴か晴れで土も良く乾いたのですが、11月末~12月になって一転、どんよりした曇り空の多い日本海側気候らしい空模様となってきました。

1年4ヶ月目(2024.1)

【1/17記】更新が遅れ気味になって申し訳ありません。

昨年から引き続き非常に暖かい冬とは思えないような日が続いています。

チタノプシスも元気に生育しており、イボイボのある葉を増やしています。高温で土の乾きが早く、水やりは2週間では遠すぎて10日に1回程度はしないといけない状態です。あまりにも暖かいのでそろそろ遮光ネットが必要になりそうです。

1年5ヶ月目(2024.2)

【1/31記】1月半ばまでは暖かかったですが、下旬に入り急激に気温が低下、毎日0℃まで下がる低温が続いています。多肉植物は昨日まで全種類で室内に取り込みしていました。

チタノプシスは1月に引き続き順調です。直近1週間ほどは毎日0℃まで下がり室内に入れていましたが、1/30に外に出しました。水やりも10日に1回程度と変化ありません。

1年6ヶ月目(2024.3)

【3/14記】今年の2~3月は雨や曇りの日が多く、晴れの日が少ないです。しかし気温は非常に高い日が続いており、厳冬期と思えない暖かさでした。

水やりが足りないのか、やや葉が締まり気味です。

今回は写真のみで失礼します。

1年7ヶ月目(2024.4)

【3/31記】3月はこの時期には珍しく雨・曇りの日が多めでした。しかし晴れるとかんかん照りで落差が激しく遮光ネットは快晴の日に合わせてかけっぱなしになっています。気温は相変わらず高めで日中は20℃、夜間も14℃程度あります。

引き続き、ラピダリアやコノフィツムなどと同じ管理を続けています。チタノプシスは株間が狭くなっており、そろそろ植え替えが必要そうですが、植え替えると鉢が増えて管理しきれなくなるので、ためらいながら日が過ぎていってしまいます。

1年8ヶ月目(2024.5)

【5/2記】日当たりが悪くなってきているので4/14に室内育成LED下へ移動しました。

水やりは1週間に1回、送風は1日10時間程度です。ネジラミ防止のため、オルトランとベニカXファインスプレーを散布しました。

1年9ヶ月目(2024.6)

【6/13記】5月後半~6月初めの室温は最高が27℃、最低も22℃程度などかなり暑くなってきました。

夏が近づき、チタノプシスは生育を止めているようで、写真でもほとんど変化がありません。しかし送風の関係で土は表土からよく乾き、水やりは週に1回行っています。