トリコディアデマ「紫晃星」デンサム(Trichodiadema densum)はメセン類の中で珍しい塊根メセンです。塊根を太くするためには種まきから育て始める必要があり実際に実生に挑戦してみました。

塊根メセンは種まきで育てる

トリコディアデマは育てると株元が樹木のようなごっつい塊になりますが、塊根を太らせるためには種まきから育てる必要があります。

そのため、当サイトでも2023年5月から種まきを開始、トリコディアデマは成長速度が遅いので気長に栽培していきたいと思います。

トリコディアデマ属の育て方全般

実生に入る前に、トリコディアデマの全般的な育て方についてご紹介します。

トリコディアデマの写真

|

姫紅小松(ヒメベニコマツ) 姫紅小松(ヒメベニコマツ) |

紫晃星(シコウセイ) 紫晃星(シコウセイ) |

※画像は全てWikipediaより引用しています。

トリコディアデマ属(Tricodhiadema)の特徴

| 科 | ツルナ科(メセン) |

|---|---|

| 属 | トリコディアデマ属(Tricodhiadema) |

| 生育型 | 夏型・冬型 |

| 育てやすさ | 育てやすい |

| 成長速度 | 遅い |

| 増やし方 | 種まき、さし木 |

| 原産地 | 南アフリカ |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

トリコディアデマはうぶ毛が生えた小さな緑色の葉を密につけて茂る多肉植物です。ツルナ科(メセン)の一つですが、幹がコーデックスのように太くなる塊根植物の仲間です。塊根は年を経るごとに太くなり、まるで松の木や盆栽のような見た目になります。種類により夏型と冬型があります。自生地では塊根は半分土に埋まっていますが、鑑賞のため地上に出して植えるのが一般的です。

姫紅小松とは

トリコディアデマ属でも有名な姫紅小松(Trichodiadema bulbosum)は夏型で夏によく生育します。春から秋にピンクの花を咲かせ、採れた種は4月~6月に蒔くことができます。性質は丈夫で、年中戸外の日なたに置いて育てることもできます。成長は遅く、最大でも30cm程度と小ぶりです。花を咲かせるためには、良く日に当てることが大切です。

育て方のコツ

- 基本的に良く日の当たる戸外に置く

- 7~8月のみ明るい日陰に

- 春と秋にはしっかり水やりする

- 種まきで育てて塊根を太らせる

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 夏型 |

|---|---|

| 生育期 | 3~5月と9~12月 |

| 休眠期 | 1~2月 |

| 緩慢な時期 | 6~8月 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

主な種類名

| 紫晃星(シコウセイ) | Trichodiadema densum |

| 姫紅小松(ヒメベニコマツ)・小松波(コマツナミ) | Trichodiadema bulbosum |

| ハリー | Trichodiadema hallii |

| 稀宝(キホウ) | Trichodiadema barbatum |

スポンサーリンク

トリコディアデマの実生のポイント

基本的な手順は他のメセン類(リトープスなど)と変わりません。

細粒の清潔な用土を準備し、腰水で管理しながら発芽~2ヶ月程度を育てます。その後ある程度乾燥になれてきたら、徐々に通常の管理に移行していきます。

トリコディアデマの実生をする方には、他のメセン類やサボテン、コーデックスなど他の多肉植物を種まきしている方もいらっしゃり、以下の情報は既にご存じかもしれません。しかし初めての実生がトリコディアデマという方もいらっしゃると思うので、一応全般に大切なポイントを載せさせていただきます。

- 堆肥や有機肥料はカビの原因になるため使わない

- 使い回しではなく新品の用土を使う

- 土は熱湯消毒してから使う

- 移動しても土が崩れない硬質ポットを使う

有機肥料はNG

種まきで使う土は肥料分がない土かごく少ない土にします。特に堆肥やぼかし肥料などの有機肥料は大量のカビが生える恐れがあるので絶対に使わないようにします。また発芽するまでの期間などは絶対に肥料を与えません。発芽から1~2ヶ月たったら徐々に化成肥料を与えていきます。

清潔な用土

用土は新品で清潔なものを使います。他の株を植えていたものや庭の土、病気が出た土、虫の卵や雑草の種などが混入している恐れのあるものは使いません。さらに新品の用土も熱湯消毒してから使うようにします。 ←新品の用土なら消毒しなくても問題ないことが分かりました。

硬質ポット

種まきするポットはなんでもよいのですが、移動が多いのでできれば持ち上げたときに形の変わらない硬質ポットが適しています。プレステラというプラスチック鉢を使う方が多いようです。

実践環境例

まき時

トリコディアデマのまき時は3~5月か9~11月頃とされています。この時期は最高気温が20~25℃、最低気温が10~15℃程度です。

あまり早いと寒すぎますし、遅くなるとすぐに蒸し暑い夏が来て腐敗やカビのリスクが上がるので、今回は室温20℃程度の4月下旬に蒔くことにしました。

土の配合について

今回の土の配合は、至って簡単なものにしました。といっても手抜きではなく、色々な種子を蒔いてみてこれがよいのではないかという土が見つかったためです。

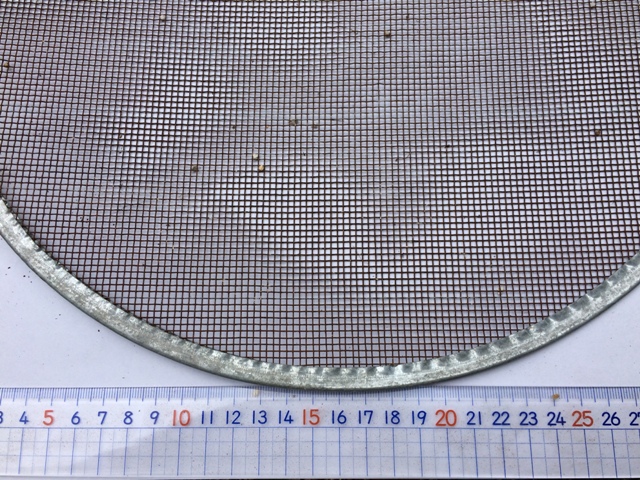

土は市販の花ごころ「さし芽・種まきの土」と「さぼてん・多肉植物の土」を振るいに掛けたあと同量を混ぜるというものです。

これまでは赤玉土やピートモス、パーライトなどを毎回別な配合で変えて蒔いていたのですが、水をやったとき土が浮く、鉢底からすぐ抜け出て染みこまない、藻が大量に発生する、根が張りにくい、水はけが悪いなどさまざまな問題点がありました。

今回は鉢の高さを3等分して中~上にさし芽・種まきの土とさぼてん・多肉植物の土をそれぞれ3mmのふるいに掛けて同量を混ぜたものをいれます。下3分の1については、さきほど振るいに掛けて残ったさぼてん・多肉植物の土を5mmのふるいにかけたものを入れます。

この配合だと藻が発生しにくい、土に水が染みこみ適度に保水性と排水性がある、細かいので根が張りやすい、また水分を多く含んでいるためタネに水が染みこみやすく硬い種子にもしっかり水が浸透する、などのメリットがあります。

もちろんもっとよい配合をもっている方はそちらでもよいですし、市販の土では別メーカーのものを使ってもOKです。

土やタネの消毒について

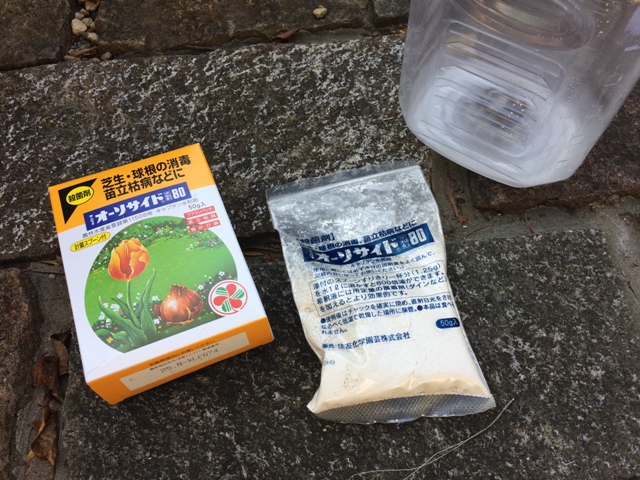

今回土は熱湯消毒・殺菌剤消毒し、タネは殺菌剤消毒のみ行いました。

まず土はプレステラ90の鉢に入れて熱湯を充分にかけます。鉢底から流れ出したら終了です。その後土の表面にたっぷりオーソサイドスプレーを吹きかけました。

またタネはタネだけを直接殺菌するのではなく、殺菌した土に蒔いて上からオーソサイドスプレーをする、という方法で行いました。

蒔く環境のセッティング

今回種まきの環境は以下の通りに行いました。

- 腰水容器は適当な食品パックの空き容器を使用

- タネをまく鉢はプレステラ90を使用

- 播種は室内で植物育成ライトを使用

- 育成ライトは8,000ルクスほどに調節

- 腰水は2cm程度

※これはあくまで一例ですので、参考程度にお願いします。

必要だったもの

| 種をまく鉢 | 鉢をすっぽりいれられる容器 | 殺菌剤 |

|---|---|---|

プレステラ90 プレステラ901個10~20円 Amazon |

プラスチックケース プラスチックケース家にあるもの、100均のプラスチックケースなど |

オーソサイド オーソサイド1箱 800円 Amazon |

| 細粒の土(表面用) | 細かい土(底~中間用) | |

花ごころのさし芽・種まき用の土 花ごころのさし芽・種まき用の土5L 600円程度 Amazon |

花ごころのさぼてん多肉植物の土 花ごころのさぼてん多肉植物の土5L 600円程度 Amazon |

|

| YTA植物育成ライト | ふるい(5mm) | ふるい(3mm) |

明るさを変えられる植物育成ライト 明るさを変えられる植物育成ライトAmazon |

中間の土を作るためのふるい(5mm程度) 中間の土を作るためのふるい(5mm程度)Amazon |

表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度) 表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度)Amazon |

殺菌剤スプレー | 消毒用の湯1L~ | スコップ |

オーソサイド用のスプレー容器 オーソサイド用のスプレー容器800倍に薄めたオーソサイド用のスプレー容器 Amazon |

鍋で沸騰させたお湯1L程度 鍋で沸騰させたお湯1L程度自宅 -円 |

土入れスコップ 土入れスコップ大小で300円程度 |

- 種をまく鉢は、土をいれて種をまきます。

- 鉢をすっぽり入れられる鉢は腰水(鉢を水に浸ける)のために用意します。

- 土は種まき用などの細かい粒の土を用意します。普通の多肉植物・サボテン用の土では目が粗すぎで小さな芽が育ちません。そして土は清潔である事が大事です。古い土の使い回しではなく必ず新品のものを使いましょう。

- 爪楊枝は小さな種をひとつひとつまくときに使います。

- ラップは土を入れた鉢を乾かないように上から覆うために使います。

- オーソサイドは殺菌剤で種子のカビを防ぐためのものです。ベンレートでもよいのですが、オーソサイドのほうが藻や青ゴケを防ぐ効果が高いので、最近はオーソサイドを使うようにしています。

- 霧吹きは種まきの途中で土の上から水やりをするために準備します。

タネの入手方法

デンサム(紫晃星)のタネ

トリコディアデマの種子はアマゾンや楽天、ヤフーショッピングなど通販サイトで販売されています。それ以外にメルカリやヤフオクでも入手できます。

購入するときの一番大事な点は「種子の信頼性」です。激安のものは選ばないほうがよいでしょう。発芽率が非常に悪かったり、偽物だったり(無関係な植物が発芽します)、割れて届いたりする可能性があります。

なお管理人は、ヤフーショッピングの多肉植物ワールドやフリマのメルカリ、ヤフオクでタネを入手しています。

タネはこちらで入手できます。

メルカリでも多肉植物の種を多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます) よろしければ、下記のコードをお使いください。

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

スポンサーリンク

- 【底土】日向土、パーライト、ピートモスなどを使ったやや粗めの土

- 【中間土】鹿沼土、日向土とピートモスの細粒の土の土

- 【表土】硬質細粒赤玉土

各土の分量は全量を1として、底土がおよそ4分の2、中間土が4分の1、表土が4分の1です。

土は鉢のふちまで完全に満たし、ラベルや割り箸などを使ってすりきり一杯にならしています。その後、腰水容器に水を張り鉢を浸して表土まで水が上がってきたら、オーソサイドスプレーをくまなく散布しています。

以前は腰水にもベンレートなどの希釈液を入れていましたがあまり意味がないと感じ、現在は普通の水道水を使っています。

後は種子蒔き紙を使って16粒、20粒、25粒のいずれかのパターンで蒔いています。

蒔いた後は再度オーソサイドスプレーをして、まいた種子を落ち着かせています。

紫晃星の実生記録(2023年春)

作業の流れ

土は花ごころ「さぼてん・多肉植物の土」と「さし芽・種まきの土」をそれぞれ3mmでふるい、およそ同量を混ぜ合わせます。ややさぼてん・多肉植物の土を多めにしました。(中間~上部の土)

混ぜ合わせた土です

ふるいの中に残った土は5mmのふるいでふるっておきます。(底用の土)

以下のように下3分の1に底用の土を入れ、中間~上までの3分の2に中間~上部の土をいれます。土はウォータースペースを1cmほど取りますが、できるだけ上の方までいっぱいに入れます。

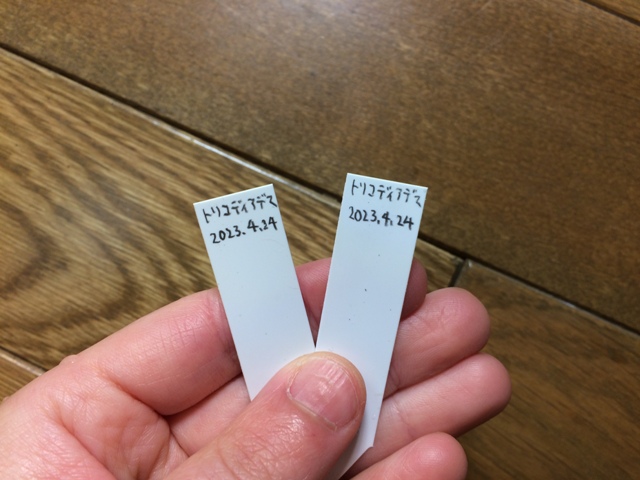

種子の名前と蒔いた日を書いたプラスチックラベルを用意し土に差します。

土にはグラグラ煮立てたお湯をたっぷり注ぎ、その上からオーソサイド800倍スプレーをかけます。そして腰水を2cm程度張ります。

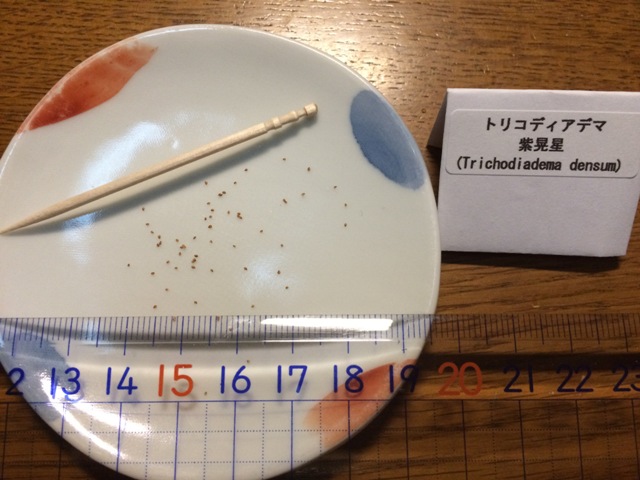

タネは先を濡らした爪楊枝で1個ずつ蒔いていきます。なるべく等間隔に重ならないようにして蒔きます。どさっとばらまくと一箇所に発芽が集中して間引きが必要になるため、1粒ずつ蒔くのをおすすめします。

1ヶ月目(2023.5)

2023/4/24

2つのプラ鉢に26個のタネを蒔きました。

2023/4/30

11個発芽しました。リトープスとよく似た姿ですが、リトープスより大きいです。

2023/5/1

計13個発芽しました。ここで発芽率が50%です。

2023/5/5

計16個が発芽しました。

2023/5/9

計17個が発芽しました。

2023/5/10

計18個が発芽しました。

2023/5/13

フタを開放し、ミニ扇風機の風に当て始めました。

2023/5/19

オーソサイドスプレーとハイポネックススプレーを行いました。

2023/5/26

送風を弱めていた所、カビが一面に広がってきました。慌ててピンセットで土を剥げるだけ剥ぎ、オーソサイドスプレーを行いました。その後6/1時点まで再発はありません。

2ヶ月目(2023.6)

【6/1記】環境は5月も引き続きずっと室内に置いていますが、室温は22~26℃程度でした。植物育成ライトは7,000ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は00:00~6:00と11:00~17:00の12時間です。

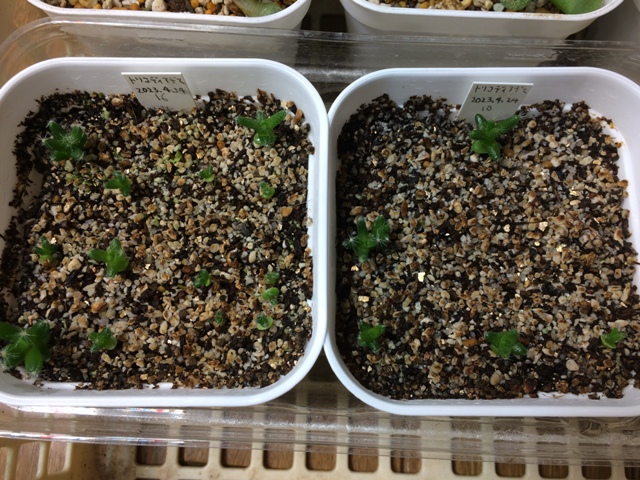

2週間ほど前からチクチクした本葉が出始めて、現在では2対目の本葉が出かかっているものがあります。

腰水は常時水浸しはやめて時々水を張って吸水させるようにしています。送風を少しでも怠るとカビが生えるので、本当に気が抜けません。

6/1本日、2回目のハイポネックススプレーを行いました。

2023/6/7

オーソサイドスプレーを行いました。

2023/6/18

オーソサイドスプレーを行いました。

2023/6/28

オーソサイドスプレー、ハイポネックススプレー(1,000倍)を行いました。

3ヶ月目(2023.7)

【7/3記】6月も引き続きずっと室内に置いています。室温は26~29℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は6/16まで00:00~6:00と11:00~17:00の12時間、6/17から18時間、6/23から11:00~22:00の11時間にしていました。

順調に葉が大きくなっています。棘もできてきて、1ヶ月前と比べるとかなり成長したようにみえます。

水やりは時々腰水を張って底面吸水させる形で行っています。水分多めにしたところ、小さくて成長しなかった苗も少しずつ大きくなってきました。

4ヶ月目(2023.8)

【8/3記】7月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が29℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。外は連日の猛暑日で8/2は38℃を観測するなど厳しい暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は7/10から8:00~20:00と0:00~4:00の合計16時間にしています。

紫晃星は夏型のようで、ぐんぐん成長を続けています。写真をみても1ヶ月で随分大きくなったように見えます。リトープスなどはゆっくり成長するのでそれに慣れきっていたのですが、トリコディアデマは同じメセンと思えないほど大きくなるスピードが速いです。

小さいままの苗と大きい苗と差が激しくなっています。小さい苗が倒れてしまうため、まだ水やりは時々腰水を張って鉢底から吸わせる形にしています。

5ヶ月目(2023.9)

【8/29記】8月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が30℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。屋外は猛暑が続き、連日35℃(気温、完全な日陰の温度)を超え、50%遮光した環境でも43℃と猛烈な暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は00:00~5:00と12:00~18:00の11時間行っています。

紫晃星はひと月前よりまた一回り大きくなりました。葉の先には紫晃星らしいトゲトゲが出ています。

現在5日に1回ほど、鉢の半分が湿るぐらいの水を与えているのですが、大きくなった苗はそれで成長していますが、小さい苗には水気が足りないようで全く大きくなってくれません。

9月にも入り夏型のトリコディアデマは生育が鈍くなっていきます。寒くなる前に等間隔で植え替えたほうが良さそうです。

6ヶ月目(2023.10)

【10/11記】9月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が26℃程度~最高が29℃程度と8月よりぐっと涼しくなりましたが、相変わらず屋外は暑く32℃以上になる日も珍しくありませんでした。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、涼しくなったため送風は00:00~2:00と12:00~14:00の4時間程度に短縮しています。

種まきから半年が経ち、苗サイズは大きいもので2cm程度に成長してきました。小さな苗もそれなりに成長しているようです。しかし肝心の塊根はまだできていないようです。(もしかすると土の中にできているのかもしれませんが、掘り返していないので不明です。)

痛そうなトゲトゲですが、触るとヒゲのようなやわらかい突起です。

7ヶ月目(2023.11)

【11/9記】10月からは屋外に出して白いネット2枚で遮光した直射日光に当てています。もうそろそろ遮光ネットを外したい所ですが、34℃を記録するなど季節外れの暖かさで外せずにいます。

水やりは週に1回でしっかり土が湿る量を与えています。紫晃星は夏型なので生育は鈍くなっていて全然大きくならなくなりました。11月中は無いと思いますが、5℃を切ったら室内に再度いれる予定です。

8ヶ月目(2023.12)

【12/5記】11月は暖かかったのですが、11月末頃から12月に入り急に寒くなり平年並みの気温に下がりました。紫晃星はそれほど耐寒性が強くはないので、11月末に5℃を切り始めた頃、室内に移動させました。

紫晃星は夏型ですがなぜか11月に新しい葉と棘が出てきました。新たに出た葉はみずみずしい黄緑色で、その後徐々に濃い緑色になっていくようです。

水やりは2週に1回程度です。

9ヶ月目(2024.1)

【1/17記】更新が遅れ気味になって申し訳ありません。

昨年から引き続き非常に暖かい冬とは思えないような日が続いています。トリコディアデマの様子は前回と比較してほとんど変わりありませんが、下葉が赤くなっているのがやや気になります。水切れでなければよいのですが… (水やりは引き続き2週間に1回程度です。)

10ヶ月目(2024.2)

【1/31記】1月半ばまでは暖かかったですが、下旬に入り急激に気温が低下、毎日0℃まで下がる低温が続いています。多肉植物は昨日まで全種類で室内に取り込みしていました。

紫晃星はやはり赤みがかった状態が続いています。管理は1月と全く変わりなくずっと室内の育成ライト下で育てています。

11ヶ月目(2024.3)

【3/14記】今年の2~3月は雨や曇りの日が多く、晴れの日が少ないです。しかし気温は非常に高い日が続いており、厳冬期と思えない暖かさでした。

紫晃星は少し早いですが、2/25に株間を広げるため植え替えを行いました。株を抜いてみると驚きで土の中に5mmぐらいの太い塊根ができていました。地上からはみえないので全く気付きませんでした。

結構根も張っていたので、大きくなった株は2号ポットに植え付け、小さめのものはプレステラ90に4苗ずつ植えました。あまりにも小さい苗は処分し、全部で14苗を残しました。

もう外に出せる気温ですが、植え替え後活着するまで室内に2週間ほど置いています。根がしっかり張るまで水やりはやや多めでいこうと思います。

12ヶ月目(2024.4)満1年!

【3/31記】その後紫晃星は3月半ばに外に出しました。強光を求めるほうではないので、22%遮光ネットを3枚張った環境に置き、昨日から2枚に減らしています。

水やりは植え替え直後はこまめにしていましたが、10日に1回程度に落ち着きました。せっかく植え替えて根付きましたが、スペースの問題で一部処分せざるを得ないかもしれません。なんとももったいない話です。

外は既にどんどん太陽の南中高度が上がり、簡易ビニール温室の中に日が差し込まなくなってきています。5月頃には室内の植物育成ライト下での管理に戻らざるを得なさそうです。

1年1ヶ月目(2024.5)

【5/2記】これまで外に置いてきましたが、日当たり不足の関係で室内に移動させました。また、余剰株は捨てるのがもったいないので、メルカリにて販売し、無事引き続き育ててくれる方に渡りました。今残っているのは5苗です。

室内ではおよそ8,000ルクス程度を当て、水やりは1週間に一度程度です。扇風機の送風は9:00~15:00とその後は1時間ごとに1時間ずつ、夜は送風なしで行っています。

1年2ヶ月目(2024.6)

【6/12記】5月後半~6月初めの室温は最高が27℃、最低も22℃程度など徐々に暑くなってきました。トリコディアデマ紫晃星は引き続き先月と同じような管理をしています。今年はほとんど肥料をやっていないため、目に見える大きな変化はありません。

種まきから半年は肥料多めで育てますが、ある程度大きくなったら肥料をやり過ぎるとひ弱な株になりがちなので、じっくり少なめで育てたいと思います。