多肉植物「クラッスラ属」の種類と育て方(増やし方、水やり方法、夏越しや冬の管理など)を詳しく解説しています。

目次

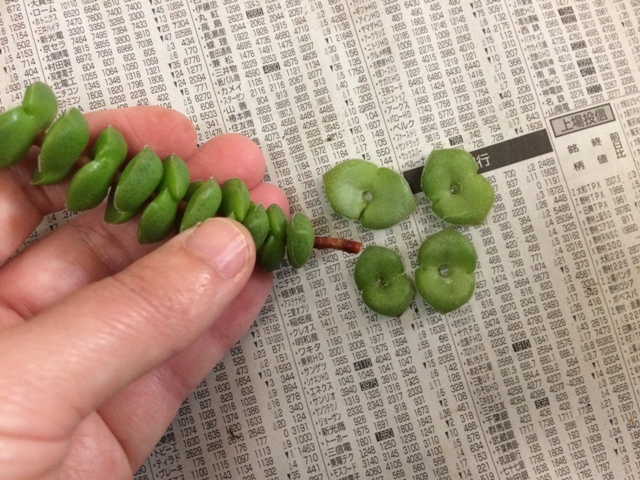

クラッスラ属の写真

| 春秋型のクラッスラ |  星乙女 星乙女 |

星の王子 星の王子 |

青鎖竜 青鎖竜 |

ペルシダ ペルシダ |

リトルミッシー リトルミッシー |

ムルチカバ ムルチカバ |

銀揃え 銀揃え |

若緑(ムスコーサ) 若緑(ムスコーサ) |

ブロウメアナ ブロウメアナ |

ロゲルシー ロゲルシー |

マルギナリス錦 マルギナリス錦 |

エリコイデス エリコイデス |

神刀 神刀 |

黄金花月 黄金花月 |

ボルケンシアイ ボルケンシアイ |

ブルーバード ブルーバード |

|

| 夏型のクラッスラ | ||

火祭り 火祭り |

火祭り(紅葉) 火祭り(紅葉) |

もみじ祭り もみじ祭り |

火祭り錦(火祭りの光) 火祭り錦(火祭りの光) |

||

ゴーラム ゴーラム |

サルメントーサ サルメントーサ |

天狗の舞 天狗の舞 |

テトラゴナ テトラゴナ |

||

| 冬型のクラッスラ | ||

レモータ レモータ |

||

玉稚児 玉稚児 |

エレガンス エレガンス |

ジェイドタワー ジェイドタワー |

デルトイデア デルトイデア |

パステル パステル |

呂千絵(ロチエ) 呂千絵(ロチエ) |

玉椿 玉椿 |

||

生育型が不明

ワテルメイエリー ワテルメイエリー |

不明 不明 |

不明 不明 |

不明 不明 |

クラッスラ属(Crassula)の特徴

| 科 | ベンケイソウ科 |

|---|---|

| 属 | クラッスラ属(Crassula) |

| 生育型 | 春秋型・夏型・冬型 |

| 育てやすさ | 種類により育てやすい~普通 |

| 成長速度 | 種類により遅い~普通 |

| 耐寒性 | 普通 |

| 耐暑性 | 普通 |

| 耐寒温度 | 種類によるが概ね2℃程度 |

| 増やし方 | 種類により挿し木〇、葉挿し〇、株分け〇、種まき(実生)〇 |

| 原産地 | 熱帯アフリカ・南アフリカ・マダガスカル |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

耐寒性-強い・普通・やや弱い・弱い

耐暑性-強い・普通・やや弱い・弱い

※耐寒温度は水やりを控えた場合の目安値で、状況によりこれより狭くなることがあります。

クラッスラ属の特徴

多肉植物のベンケイソウ科「クラッスラ属」は南部・東部アフリカ・マダガスカルなどに様々な地域に生息しています。種類が色々あり、形や色、大きさなどひとつの属と思えないような豊かな個性を持ちます。たとえばカクカクした葉が積み重なるように伸びていく種類や、草花のような姿をしているもの、つるっと光沢がある種類、冬に真っ赤に紅葉する種類や一年を通して全く色が変わらないものなど。地域が異なるため生育型も春秋型のもの、夏型、冬型の3通りに分かれています。

生育型の違い

クラッスラの中で有名な人気種の火祭りや金のなる木、ゴーラムなどは夏型、星の王子や星乙女、リトルミッシーなどは春秋型、パステルや玉稚児、ロチエなどは冬型に分類されています。この生育型の違いですが、普段のお世話ではそれほど差は感じられませんが、挿し木をする時に違いが現れます。たとえば冬型の種類は温度が15~20℃でよく根が出ますが、春秋型や夏型の種類は20~25℃程度あった方が根の出るスピードが速いです。

さび病になりやすい種類がある

クラッスラ属の一部は病気になりやすいです。具体的には星の王子やルペストリスなどの星系や銀揃え、レモータ、ロゲルシーなどモケモケの毛が生えている系、若緑などの種類は「さび病」という病気にかかりやすいです。さび病とは茶色い斑点ができて枯死する病気です。かなり高確率で罹患するので、該当の種類は春から秋にかけて何度も殺菌剤(農薬)を散布する必要があります。日頃からよく観察して茶色い斑点を見つけたらすぐに農薬をスプレーすることをおすすめします。というより斑点ができてしまったらもう遅いので、殺菌剤での予防が非常に大切です。(このページの下のほうで対策方法を紹介しています。)

育て方のコツ

- 夏型・冬型も春秋型の育て方で一応大丈夫

- さび病になりやすい種類は4~8月に毎月農薬を散布して予防する

- 水は土がカラカラに乾いてから、たっぷり与える

- 雨ざらしにせず春秋冬はしっかり日に当てて育てる

- 挿し木など増やすときは適温に気をつける

育て方

クラッスラ属の種類は育てやすいものが多く、初心者でも簡単に増やすことができます。生育型が3つに分かれているので栽培の仕方が異なりやや面倒ではありますが、基本的には春と秋の穏やかな気候の時に旺盛に育ちます。一つ一つの生育型を覚えるのは面倒なので、管理するときはざっくり、土が乾かない鉢は休眠中と考え水やりを減らしたり半日陰に移動させたりすればだいたいうまくいきます。寒さや暑さへの耐性はどれもそれほど同じぐらい(弱くも強くもなく普通)なので、基本的には春秋型に準じて育てれば取り敢えず枯らさないで育てられます。

生育型別の年間栽培カレンダー

春秋型

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

夏型

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

冬型

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

※栽培カレンダーはあくまでも目安です。実際は土や鉢の種類、地域によって大きく異なります。この表は福岡県平野部で多肉植物用の棚を使って育てている場合の情報です。お住まいの地域や使っている土、置き場所によって適宜読み替えて下さい。

主な種類名

春秋型クラッスラ一覧

| エリコイデス | Crassula ericoides var. purpusii |

| キムナッチー | Crassula ‘Kimnachii’ |

| ブロウメアナ | Crassula expansa subsp. fragilis |

| ボルケンシー錦 | |

| マルギナリス・ペルシダ | Crassula pellucida var.marginalis |

| リトルミッシー | Crassula pellucida ssp. marginalis Variegata |

| ロゲルシー | |

| 愛星 (アイボシ) | |

| 火祭り (ヒマツリ) | Crassula cv. Himaturi |

| 赫麗 (カクレイ) | Crassula Crassula hyb. |

| 銀揃 (ギンゾロエ) | Crassula mesembrianthoides |

| 若緑 (ワカミドリ) | Crassula lycopodioides var.pseudolycopodioides |

| 神刀 (ジントウ) | Crassula falcata |

| 星の王子 (ホシノオウジ) | Crassula conjuncta |

| 星乙女 (ホシオトメ) | Crassula perforata |

| 赤鬼城 (アカオニジョウ) | Crassula sp. |

| 大型緑塔 (オオガタリョクトウ) | Crassula pyramidalis |

| 南十字星 (ミナミジュウジセイ) | Crassula perforate f.variegata |

| 舞乙女 (マイオトメ) | Crassula cv.jade Necklace |

| アルボレッセンス | Crassula arborescens |

| かぐや姫 (カグヤヒメ) | |

| クラバータ | Crassula clavata |

| ジェイドタワー | Crassula ‘Jade Tower’ |

| ピクツラータ | |

| プベッセンス | Crassula pubescens |

| リンゴ火祭り | Crassula ‘Ringo-Himatsuri’ |

| 磯辺の松(イソベノマツ)(ムルチカバ) | |

| 円刀(マルバ)(コチレドニス) | Crassula sp. |

| 乙姫(オトヒメ)(クーペリー) | |

| 銀盃(ギンハイ)(ヒルスタ) | Crassula hirsuta |

| 紅椿 (ベニツバキ) | Crassula ‘Benitsubaki’ |

| 神童 (シンドウ) | Crassula falcata×’Lotie’ |

| 青鎖竜 (セイサリュウ) | Crassula lycopodioides |

| 洛東(ラクトウ) | Crassula lactea |

夏型クラッスラ一覧

| 金のなる木 (カネノナルキ) | Crassula ovata |

| 黄金花月 (オウゴンカゲツ) | |

| テトラゴナ(桃源郷)(トウゲンキョウ) | Crassula tetragona |

| 火祭りの光 (火祭り錦) | Crassula capitella var. |

| エルネスティ | Crassula ernestii |

| ゴーラム | Crassula ovata ‘Gollum’ |

| サルメントーサ | Crassula sarmentosa f. variegata |

| 紀の川 (キノカワ) | Crassula cv. ‘Moon Glow’ |

| 紅笹 (ベニササ) | |

| 紅稚児 (ベニチゴ) | Crassula radicans |

| 高千穂(ツリタ) | |

| 天狗の舞 (テングノマイ) |

冬型クラッスラ一覧

| レモータ | |

| 稚児姿 (チゴスガタ) | Crassula deceptor |

| アイボリーパゴダ | Crassula ‘Ivory Pagoda’ |

| アルストニー | |

| エレガンス | |

| ケーペンシス | |

| コルメラ | |

| スザンナエ | |

| ナマクエンシス | |

| バルバータ(月光・ゲッコウ) | Crassula barbata |

| 玉稚児 (タマチゴ) | Crassula arta |

| 玉椿(テレス) (タマツバキ) | Crassula teres |

| 小夜衣(テクタ) | Crassula tecta |

| 巴 (トモエ) | Crassula hemisphaerica |

| 呂千絵 (ロチエ) | Crassula ‘Morgan’s Beauty’ |

多肉植物は自生地の環境と異なる日本で育てることになり、日本の暑さ寒さで生育が鈍ったり寒さで成長が止まったりします。その時期のことを「休眠」といいます。休眠期は生育が鈍るので根が水を吸収しなくなり、土の水が乾きづらくなります。いつまでも土が湿っていると根腐れや蒸れを起こしてしまいます。そのため休眠期には水やりを控え、挿し木や株分けなど株へ負担をかける作業を控えます。

斑入り種(〇〇錦)は葉緑素が少ない分、普通の種類より性質が弱く育て方も難しいです。耐寒性や耐暑性が下がり、特に強い直射日光を嫌うようになります。普通どおりに育てると葉が焼けて黒くなる、葉がポロポロ落ちる、株が枯れる、溶けるといったトラブルが起き安いです。そのため半日陰で育てたり、室内に取り込んだりと育て方を工夫します。

スポンサーリンク

育て方のポイント

※以下の育て方は基本的に春秋型を中心にしています。夏型、冬型で異なるときは別に記載しています。

水やり

夏型の場合

3~6月は7~10日に1回くらい、鉢底から水が流れ出るくらい与えます。梅雨時は土がカラカラに乾くまで待ち、月2回程度の水やりにします。7~8月も同じような頻度ですが、根腐れ防止のため1回当たりの水の量を減らします。夏型ですが日本の蒸し暑さには弱く、春秋のように水を与えると、蒸れて枯れてしまうことがあります。9~10月は1週間に1回鉢底から流れ出るまで与えます。11~2月の休眠期は月1回程度、1回の量も表面が濡れるくらいの量に控えます。3℃以下の日は水を与えないほうがよいでしょう。

春秋型と冬型の場合

3~5月と9~11月は生育期なので7~10日に1回くらい、鉢底から水が流れ出るくらい与えます。7~8月は休眠状態なので水やりは月2回程度少量にします。12~2月は休眠するので月2回程度、比較的温かい日の昼間に与えます。3℃を下回っている間は凍結を防ぐため水やりしないか、月1回程度さらっと表土が濡れるくらいにとどめます。

水やりのタイミング

水やりの目安は馴れるまで難しいですが、基本的に鉢がカラカラに乾いてから与えます。鉢を持ち上げてすっかり軽くなっていたり、少し水を与えてみて土が水を勢いよく吸い込む音(シャーッと)がしたら水やりの必要なサインです。水やりの量は多くの書籍で「1回当たりの量は同じで間隔を変える」と書いてありますが、それでは与えすぎになりますので、冬や夏は量も減らします。量の目安は水やり後3日くらいで表面がサラサラ乾いて鉢の重み(プラ鉢の場合)が半分くらいの重さになっている程度です。

置き場所

どの生育型もほぼ同じ場所で管理

夏型も春秋型も冬型もほとんど置き場所は変わりません。原則として一年を通して戸外の雨の当たらない所で栽培します。

具体的な置き場所

4~5月と9~11月は日の当たる屋外に置いてなるべく光合成させます。日差しが強い6~8月はそのままでは葉が傷むので50%程度遮光した所か、半日陰(明るい日陰)に置きます。12~3月も基本は戸外の日なたで栽培しますが、3℃を下回る時期は直射日光のあたる室内の窓辺などに取り込みます。

徒長対策

室内に置くとどうしても日照不足で徒長しますので、寒くなってきてもぎりぎりまで外に置きます。室内では最低1日4時間は日に当てられる場所を選びましょう。また戸外でも遮光が強すぎる、生育期になっても日陰においたままだと、葉と葉の間が広がってひょろひょろになる徒長が起こります。また葉にも変化が現れ、日照が適切だと葉は上向きになるのですが、足りないと下向きに丸まってしまいます。一口にクラッスラといっても種類によって求める光の量は異なるので、普段から観察してその種類に合った置き場所に置くことが大切です。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

クラッスラは多肉植物の中では直射日光には強く耐暑性も強いほうです。コチレドンのように暑さで葉を落としたり、セネシオのように蒸れて腐りやすくもありません。しかし真夏はそのまま直射日光の下で栽培していると葉がやけたり(葉焼け)根が煮えたり(蒸れ)するので、遮光は必要になります。また夏型だから暑さに強いかといえばそうではなく、春秋型とほとんど変わりません。冬型は暑さにやや弱いです。

クラッスラは多肉植物の中では直射日光には強く耐暑性も強いほうです。コチレドンのように暑さで葉を落としたり、セネシオのように蒸れて腐りやすくもありません。しかし真夏はそのまま直射日光の下で栽培していると葉がやけたり(葉焼け)根が煮えたり(蒸れ)するので、遮光は必要になります。また夏型だから暑さに強いかといえばそうではなく、春秋型とほとんど変わりません。冬型は暑さにやや弱いです。

夏の管理

7~8月の晴天時は50%程度遮光するか明るい日陰に置きます。6月も晴れた日は夏と同様の管理が必要です。また「気温」は日陰の温度にすぎず、直射日光下では55℃を超えることがあります。そのため日光を遮ることで温度を下げ涼しく過ごさせることができます。風通しと土の乾燥、遮光の3つをしておけば40℃でも問題なく耐えられます。一部の種類(黄金花月など)は40℃では耐えられず葉を全部落としてしまいます。この時期は水をやると一発で根腐れすることもあるので、比較的涼しい日を選んで夕方に水やりをしましょう。

耐寒性と耐寒温度・冬越し方法

種類により越冬最低気温の推奨値は0~3℃以上とされています。夏型は5℃が推奨値とされていますが、実際に0~3℃にさらしたことがありましたが、問題なく生育しています。ただ寒冷地のように何日も連続で0℃になる場合の影響は未検証です。

種類により越冬最低気温の推奨値は0~3℃以上とされています。夏型は5℃が推奨値とされていますが、実際に0~3℃にさらしたことがありましたが、問題なく生育しています。ただ寒冷地のように何日も連続で0℃になる場合の影響は未検証です。

凍結させたり霜に当てたり寒風にさらすと枯れることがあります。葉が凍っても根が凍っていなければ春に復活することもありますが、折角育てた株もゼロからのスタートになってしまいます。

冬の管理

春秋型と夏型は冬に休眠しており、冬型の種類もやや生育が鈍くなっています。水やりをする場合は暖かい日に月1回程度少量にします。また水分を控えると寒さへの耐性が増すので、そのためにも冬は月1~2回以下の水やりが望ましいです。関東以北の寒冷地では室内への取り込みが必須になります。簡易ビニール温室は寒風をよける効果は大きいですが、保温効果はほとんどないため使う際は注意が必要です。

スポンサーリンク

増やし方

春秋型は3~5月と10~11月に、夏型は4~6月と9~10月の間に、冬型は2~4月と10~12月に繁殖が可能です。方法は種類により挿し芽(挿し木)、葉挿し、株分けができます。

春秋型は3~5月と10~11月に、夏型は4~6月と9~10月の間に、冬型は2~4月と10~12月に繁殖が可能です。方法は種類により挿し芽(挿し木)、葉挿し、株分けができます。

クラッスラの繁殖は比較的簡単で、基本的に生育期に枝を切っておいておけば難なく根がでるものが多いです。真冬と真夏は根が出にくいので避けましょう。根が出る速度は種類により5日~1ヶ月と差があります。葉挿しができるものは真夏・真冬を除くほぼ年中可能です。

挿し木(挿し芽)の方法:

挿し木は繁殖に適した時期(生育期)に行います。親株から5~10cm程度茎をカットし、4~5日程度空の瓶などに立てかけて切り口を乾かします。それから乾いた土に挿し、発根するまでは直射日光の当たらない室内で管理します。土がカラカラに乾いていればカット直後に土に挿しても問題ありません。発根(0.5cm~1cm程度)したら水やりを始めます。発根するまで火祭りなど早い種類は5日、遅い種類で1ヶ月、平均2週間程度かかります。カットした親株からは2ヶ月くらいで、一つ下の葉の付け根から脇芽が出ることが多いです。

葉挿しの方法:

繁殖に適した時期が最適ですが、真冬・真夏を除けばいつでも葉挿しはできます。葉挿しはできるものとできないものがあります。例えば火祭りは葉挿しが難しいですが、神刀などでは行えます。

方法は親株から葉を丁寧にもいで乾いた土の上に置いておきます。すると2週間~1ヶ月くらいで芽か根が出てきます。根が先に出るものと芽が先に出るものがあります。根が出てきたら土に根を埋めますが、芽が出てきたものはそのままでOKです。水やりは根が充分にのび、親葉の水分がほとんど子株に移り、カリカリになってから行います。

株分けの方法:

クラッスラは何年も育てていると群生する種類があります。その場合「株分け」ができます。繁殖に適した時期か植え替えの際についでに行うとよいでしょう。群生したら鉢から抜いて、根をつけて株を分け、別の容器に植え付けます。根を切った場合は植え付けてから3~4日後から水やりを始めますが、根を切らずに済めば植え付けてすぐ水をやって大丈夫です。株分け前は5日以上水やりを控えて土をカラカラにして株へのダメージを防ぎます。また子株に根が出ていない場合は、挿し木と同じ手順で行います。

種まき(実生)

クラッスラは種まき(実生)でも増やすことができます。クラッスラの中にはレア品種で苗の価格が高いものがあります。そのような種類をたくさん手に入れるには種子から育てれば安上がりです。種まきについては以下のページで多肉植物全般の方法を解説しています。

植え替え:

植え替えも株分けと同様に繁殖に適した季節に行います。できれば生育期の少し前の3~4月が一番おすすめです。休眠期の冬・夏に植え替えると株にダメージを与えたり植え替えたものから根が出づらくなるので控えましょう。クラッスラは特に生育が旺盛なタイプと控えめなタイプがありますが、火祭りのような旺盛なタイプは1年に1回以上の植え替えが必要になります。生育が遅いタイプ、控えめなタイプは2年に1回で大丈夫です。

植え替えは面倒ですが多肉植物にはとても大切なことです。長い間育てていると鉢の中が根で一杯になります。そうするとそれ以上成長できなくなり、下葉が落ちたり黄色くなったりします。また込みあった株元の整理や肥料の追加と古い根の整理、土を新しくする、根にはびこる白い虫(サボテンコナカイガラムシ)などの害虫の駆除、といった役目もあります。

植え替え方法

方法は植え替え前10日ほど水やりを控えて土をほぐしやすくします。太い根を切らないように鉢から丁寧に掘りだして古い根を取り除き、細くて茶色い根は切り捨てます。根ジラミがないかチェックして土には緩効性肥料を混ぜ込みます。その後土がこまかくなりすぎていたら取り替えて空気の通りをよくします。根を切った場合は植え付けてから3~4日後から水やりを再開します。半月程度は半日陰で管理します。

土

他の種類ほど土を選びませんが、やはり通気性、水はけのよいもので適度な保水性があり、肥料分が通常より少ないものが向いています。多肉植物用の培養土を使用してもよいですし、自分でオリジナルの配合を作ってもOKです。

他の種類ほど土を選びませんが、やはり通気性、水はけのよいもので適度な保水性があり、肥料分が通常より少ないものが向いています。多肉植物用の培養土を使用してもよいですし、自分でオリジナルの配合を作ってもOKです。

配合する場合はくん炭やピートモス、ボラ土、赤玉土、鹿沼土(いずれも小粒)などを混ぜ合わせます。土は種類によって性質が異なり、バランスを取るために最低3種類以上の土を混ぜ合わせることをおすすめします。購入するときはあまり粒が大きすぎないもので細かすぎないものを選びます。また水やり後、さっと乾かない土(野菜や花の土など)は不向きですので、多肉植物用土を準備しましょう。底に軽石をしくと水はけがよくなります。

(例)赤玉土をメインに、鹿沼土、軽石、腐葉土を3:2:2:3くらい

鉢

鉢は大きく分けて2種類あり、プラスチック鉢と陶器の鉢(駄温鉢など)があり、それぞれ特徴が異なります。クラッスラはどちらも植えることができ、プラ鉢なら水やりの頻度が少なくて済みますし、陶器の鉢に植えれば乾きの悪い土のデメリットを補うことができます。使い勝手のよさ、管理のしやすさ、重さの観点からはプラ鉢がおすすめです。またサイズを選ぶ場合は苗をいれて指が1~2本入る程度のちょうど良い大きさに植えましょう。

肥料

肥料は普通の植物より少ない量でOKです。与えないでも育ちますが生育をよくするために4~6月、9~10月など適期に施肥するとよいでしょう。

与える場合は、生育期に月2回ほど液肥を水やり代わりに与えるか、植え替え・植え付け時に土の中に粒の細かい緩効性肥料を混ぜ込みます。(両方する必要はなくどちらかでOKです。)具体的にはハイポネックスやマグアンプKなどがよく使われます。また肥料は多すぎると葉の色が薄くなったり、茎ばかり生長し葉と葉の間が広がってしまったりする副作用があるので、与えすぎに注意しましょう。

病害虫

病気

クラッスラの一部(ロゲルシー・星の王子・銀揃えなど)は「さび病」になりやすく農薬で予防しないとまず罹ります。市販のスプレー式の農薬またはサプロールの希釈液を3~8月頃まで月1~2回程度かけておきましょう。その他に葉に白い粉がついて見える「うどんこ病」や黒い斑点ができる「黒星病」なども注意が必要です。

害虫

害虫は特別心配はありません。しかしシジミチョウやモンシロチョウなどが卵を産んでイモムシが発生したり、ナメクジが花を食べたりアブラムシが発生したりするので、あらかじめ浸透移行性の粒剤オルトランDXを土に撒いておくとよいでしょう。

バックアップ苗を作る

クラッスラの一部は非常に「サビ病」になりやすく、薬剤散布を続けていても罹患することがあります。そうなると治療できず他の株のために抜き取り処分することになってしまいます。

サビ病になりやすい種類は、レモータ、玉稚児、エレガンス、ジェイドタワー、デルトイデア、パステル、テトラゴナ、エリコイデス、ロゲルシー、若緑、銀揃え、銀盃、青鎖竜、星乙女、星の王子、南十字星などかなり広範囲です。金のなる木(Crassula ovata)関連は罹ったことがありません。

そうなったときのために、バックアップ苗(当サイト造語)を作っておくと少し安心です。バックアップ苗は通常の挿し木で増やしたサブ苗で簡易ビニール温室等に分散して置いておくことで全滅を避けるものです。

花

クラッスラは種類により冬~春に小さな星形で少しくさいニオイの花を咲かせることがあります。花月やブロウメアナ、ペルシダのようにセダムと似ている白い花を咲かせるものもあり、呂千絵のように濃いピンクの花を咲かせるものもあります。充実した株にしか花芽は付かず、しっかり外で育てて強健な株にしておけば冬~春に開花します。また秋から冬場にかけてよく日に当てた株に花はつくようです。

1つの花の寿命は2週間程度のものが多いようです。クラッスラは花が咲いても株が枯死しないタイプなので慌てて花芽を摘み取る必要はありません。種を採らない場合は、花芽の時期に摘み取るか開花後に花がら摘みをしておきましょう。

値段や販売店など

クラッスラ属は「お金のなる木」のように非常に流通量が多く身近な種類のものと、「月光(バルバータ)」や「玉椿」のように滅多に出回らずネット通販でしか購入できないような種類もあります。全体的に斑入り種は普通の種類より高価な傾向があります。

価格帯も非常に幅があり、小さな苗で300円~1,000円、大きな苗では2,000円を超えるものもあります。最安値で購入したい場合は、メルカリやヤフオクの個人出品が狙い目です。フリマアプリではポットごとではなく抜き苗(土を落として根だけつけたもの)で出品されていることも多いため、送料もかなり節約できてお得です。

また楽天市場やヤフーショッピング、その他多肉植物専門通販店などでも入手可能です。

オンラインショップでも購入できますスポンサーリンク

よくあるトラブルとQ&A

トラブル事例

茶色い斑点ができて次第に広がっていく

これはカビが原因で起こるさび病の可能性があります。サビ病は一度罹ると繰り返し再発し治らないので、バックアップ苗を作って余剰株を作っておき、さらに4月から8月頃までの暖かい~暑いじめじめした時期は毎月1~2回、サプロールやベニカXスプレーなどサビ病に効果的な農薬を散布することをおすすめします。

下のほうの葉(下葉)が枯れる

下葉が枯れるのは多肉植物に共通することで、ある程度は正常な現象です。しかし病気や生理障害で起こることもあり、判別を付けることが大切になります。といってもそれは簡単ではありません。病気の場合は、茶色い斑点ができた後真っ黒のチリチリの塊になる、茎の半分ぐらいまで葉が黄色くなってどんどん枯れていくなど、なんとなく不自然な感じを受けます。また鉢の中で根が一杯になって(根詰まりを起こして)下葉が落ちるケースもあります。

葉に白い粉がついて枯れる

これはウドンコ病が考えられます。小麦粉のような真っ白い粉ができて葉がどんどん枯れていくのは、カビが原因で起こるうどんこ病の可能性が高いので、白い粉がついた葉は全部落として、ベニカXスプレーやベンレートなどを散布します。また該当する苗は他の多肉植物と隔離して管理してください。

紅葉種なのに色づかない

クラッスラ属には、全く紅葉しない種類もある一方、火祭りのように緑色から黄色~真っ赤に紅葉する種類もあります。また全身が真っ赤にならなくても、葉のふちがピンクに色づいてきれいなものもあります。紅葉させるためには、よく日に当てることと適度な寒さに当てることが大切でどれか欠けると紅葉しないので環境をチェックしてみましょう。

ひょろひょろと間延び(徒長)する

葉と葉の間隔が広がったり、葉が反り返ったり、ひょろ長くなってしまうのは、まず第一に日光不足が考えられます。夏は直射日光に当てないほうがよいですが、春・秋・冬はしっかり日に当てて育てることが大切です。また室内で育てる場合は、風通しをよくすることも大切です。水やりもしすぎは避け、一番多い季節でも週に1回程度が適量です。もし既に徒長してしまっているのであれば、挿し木で復活させることができますので繁殖適期を待って切り戻してみましょう。

挿し木や葉挿しの根がなかなか出ない

クラッスラ属はとても生育の速い種類もありますが、平均的にはゆっくりの種類が多いです。それだけ発根、発芽にも時間がかかります。挿し木や葉挿しをする時は夏や冬を避け、適期に行うとスムーズです。

Q&A

クラッスラは地植えできるか?

庭などに地植えすると基本的に動かせないので、梅雨時の多雨や真夏の直射日光を遮ることができません。また元々病気に弱いのに地植えすると更に病気に罹りやすくなります。また金のなる木のように0℃以下の寒さに弱い種類がありますが、寒波の時に室内に入れることができません。そのためクラッスラ属の地植えは難しいと考えられます。

室内で育てられるか?

日光と通風が確保できれば室内でも育てられます。長期間育てるのであれば、充分な明るさの植物育成ライトとサーキュレーターが必須になります。また短期間(夏で1週間以内、春秋で2週間以内、冬で1ヶ月以内)インテリアとして飾るのであればそうしたグッズは不要です。

似たような種類が多くてどう区別したらいいか分からない

クラッスラは似たような品種が多いことと学名が同じでも日本語名で別の名前がついていることがあります。あまり気にする必要はないと思いますが、学名をみると同じ仲間か(亜種・変種かなど)どうか確認できるので図鑑などで調べてみましょう。