この写真では、長年の栽培で茎立ちしたり(長く栽培することで下葉が落ち、茎が伸びてしまうこと)、夏の間に徒長(葉と葉の間隔が延びる)してしまっていますが、切り戻して土に植え直すことできれいに再生させることができました。

春萌(徒長) 春萌(徒長) |

蒼星(徒長・茎立ち) 蒼星(徒長・茎立ち) |

銘月(徒長) 銘月(徒長) |

エケベリアの茎立ち エケベリアの茎立ち |

エケベリアの茎立ち エケベリアの茎立ち |

|

②A.苗を切り戻す(茎が長いもの)

まず茎が長くなってしまったものは枝を切り戻しましょう。

カットした先の枝をさし木に使うので、およそ3cm~5cm程度の長さを切り取ります。このとき、下の方に葉を何枚かつけておき、葉をもぐことができる長さを確保します。

後でカット苗の下葉をもぐのですが、ここから根が出ることが多いため、最低2つの葉の付け根がカットした枝に残るようにします。(節が無いただの茎だと根が出づらいです。)

グラプトペタルムやカランコエ、コチレドン、アエオニウム、パキフィツム、セダム、クラッスラ、エケベリアの一部など多くの種類でできます。

②B.胴切りする(茎の太いもの)

茎が太く切り口の断面が大きいものをカットすることを「胴切り」といいます。

仕組みは切り戻しと同じですが、根の出てくるところがカットした断面になることが多いです。また茎をカットした後の親株からも、子株や芽が出てくることが多いです。

サボテンやユーフォルビア、エケベリアの一部などでできます。

③さし木用に下葉を取る

さし木用に下葉を数枚取り除きましょう。カット苗はそのままだと下葉が邪魔になるため落とします。またもぎ口から根が出ることも多いので、丁寧にもぐようにします。

下葉は葉挿しに使うことができます。

④鉢を用意して土に挿す

鉢に乾燥した土を入れ、そこに先ほど切ったさし芽用の挿し穂を挿します。土はサラサラに乾燥していれば、カット後すぐに土に挿しても腐る心配はありません。

できれば挿し穂をまっすぐに立てかけられるいれものがあるとよいですが、なかなか無いので土に挿してしまっています。ごろんと横たわらせておくと茎の先が起き上がり、くねった挿し穂となり、土に挿すとき困ります。

これでできあがりです。

一方胴切りしたものは断面が多く、良く乾燥させる必要があるので数日棚などに転がしておいたほうが安全です。

⑤葉挿しを作る

葉挿しのコツは、付け根部分を付けて丁寧にもぐことです。途中で切れてしまった葉は根が出ないことが多いです。

またどの葉がどの種類かしっかり分かるようにしておくことが大切です。シールに名前を書いて貼ったり、ペンでそのまま書き込む方もいます。種類ごとに器を用意し、まとめてラベルで管理する方法もあります。

⑥親株を残す場合の処理

茎をカットした親株をこのまま引き続き育てたい場合は、親株の処理も大切です。

まず枯れた下葉を取り除き、茎を適当な長さ(5cm程度)に切り揃えます。ここで重要なのは、葉を数枚付けておくことと一部の葉をもいで芽の出る口を作っておいてやることです。

株元から新芽が吹く場合もありますが、葉をもいだ茎の部分から出ることも結構あるためです。

親株はこのような感じで葉の付け根から新芽を成長させますが、案外時間がかかります。(仕立て直し後1年の様子)

また茎の付け根が腐ってしまい、カット苗だけで再生させる場合(親株に茎が残らない)は、仕方ないので親株は処分します。

Q&A(疑問と答え)

時期はいつか

仕立て直しは、さし木・さし芽と同じことなので適期があります。適期を外すとカットした苗が枯れてしまったり、親株にもダメージを与えてしまいます。

夏に伸びてしまった場合は、夏型の場合9月頃の暖かい時期(25~30℃程度)に、春秋型の場合は10月頃(20~25℃程度)に、冬型の場合は10月~11月(15~20℃程度)に行います。ただし一部の夏型の多肉植物はそれより早く行うことがあります。

冬に伸びてしまった場合は、春秋型の場合3~5月頃(15~25℃程度)、冬型の場合は3~4月(15~20℃程度)に行います。冬に夏型の多肉植物が徒長することはあまりありませんが、暖房の影響で伸びてしまった場合は、5~6月頃に行います。

どこでカットするのか

カットする位置は、多肉植物の種類にもよりますが3cm~7cm程度です。小さな多肉植物は3cm程度、グラプトペタルムなどのぷっくりするタイプは5cm程度、アエオニウムなどで長くなる種類(黒法師など)は7cm程度に切ることもあります。

カットする長さはカット後の使い道にもよりますし、徒長の具合にもよります。具体的な使い道がある場合は、それに適切な長さを切ります。また長く切りすぎると断面から根が出た時、土に植えると「既に長くなった苗」となってしまうので、短めに切るのがよいと思います。

茎は乾かすのか

多くの書籍等では、多肉植物のカット苗は数日乾かしてから植えるのがよいとされていますが、乾いた土ならよほど茎が太くない限りすぐ挿して大丈夫です。ただ胴切りしたような太い茎は空気にさらして乾かしたほうがよいと思います。

また種類により湿った土に刺すものがあります。アエオニウム、セダム、セネシオなどは少し湿った土に挿すと根が出やすくなります。逆にこれらの種類は乾燥しきってしまった茎から根を出させるのは難しいです。ただびしょびしょの土でなく、うっすら湿っている程度の土がいいです。

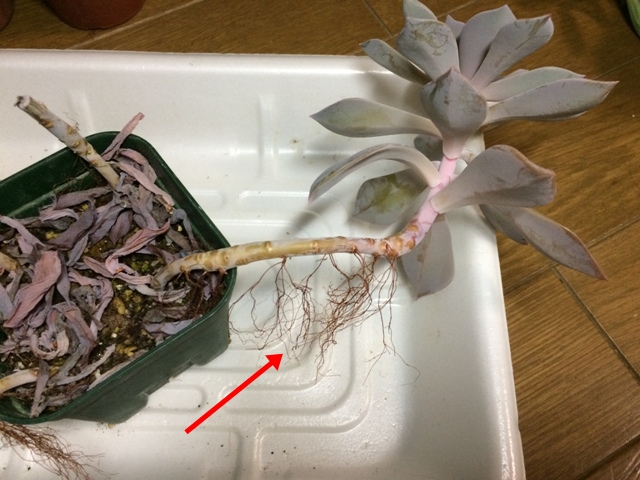

発根に時間がかかるパキフィツムやエケベリアなどは乾いた土に挿すのが安全です。また既に気根(枝から白い色や赤い色をした根が出る)が出ている場合は、エケベリア等であっても湿った土に挿せばすぐに根が出てきます。

気根の例

すぐ水やりするのか

アエオニウムやセダムなど一部の種類は、湿った土に挿すか乾いた土に挿した後すぐに行いますが、多くの種類は1週間後、成長速度の遅いものは2週間後から行います。

厳密である必要はありませんが、切った枝を挿した土にすぐ水をやっても茎が水を吸ってくれるわけではありません。あくまで茎は茎でしかなく、茎から出てきた根が水を吸います。

根はいつ出るか

根がいつ出るかは種類により、また仕立て直した時期によりかなり異なります。

多肉植物の枝は切ったばかりでは根は出ず、水分が少なくなって危機感が増してから出てくるようです。一番発根が速いのはセダムのやわらかい葉っぱ系です。硬葉系のものは2週間以上かかります。多くは2週間~4週間で根が出てきますが、その前に茎の中で根が出る準備が整っており、2週間~4週間待たずに水やりをすることで、発根が促されます。

親株はどうするか

茎を切った後の親株は適切に整えれば、そこからも新芽を増やすことができます。

伸びきってしまったり、苗のスペースが少なくなっている場合は処分します。親株からも芽を出させたい場合は、全部葉を落として丸坊主にすると茎が枯れることがあるので、何枚かは残しておきます。

処分する場合は、土の処理の項目をご覧ください。

途中の茎はさし木にできるか

親株とも先端とも離した途中の茎は、さし木にできる場合とできない場合があります。

まず茎が太く葉が複数ついていてがっしりしているグラプトペタルムなどはできます。一方アエオニウムの葉のついていないカサカサした長い茎は難しく、そのまま枯れてしまうケースが多いです。

中間の茎を挿し木に使いたい場合は、体力(水分を蓄えている=葉が複数ついている)のある茎を選びましょう。また2枚程度の葉は発根用にもぎますが、うっかり全部落とさないようにしましょう。

春・秋別のその後の管理

置き場所

置き場所は秋は50%遮光程度の明るい日陰にします。直射日光が当たると水分が蒸発して発根する体力を消耗してしまいがちです。春は涼しいですが、直射日光は強いのでやはり30%~50%程度日よけしたところが安全です。

室内で管理する場合は、窓辺の明るいところに置きますが、通気不足で腐ることがあるので9月、6月はできるだけ戸外の日陰に置きたい所です。

水やり

水の量は冬などに水やりを控える感じと似ていてジャバジャバとは与えないようにします。

また初回の水やりは根が伸びてきたころに行います。といっても鉢から苗を抜いてみて根が伸びているか確認して再び挿し直すということを繰り返していると、せっかく出てきた根が折れる原因になりますので、根の出る速度が速いものは1週間後、長いものは2週間後と大まかに分けて行います。かなり適当な感じですが、実践している限りほとんどうまくいきます。

水やりの仕方よりは暑い時期、じめじめした時期など夏を避けることのほうが大事なようです。(夏型の一部の多肉植物で暑さや高温多湿に強い種類は、寒くなる前に行います。)

水をやる頃には苗の内部で発根の準備が整っているため、水をやると急速に根が出てきます。水をやった後もすぐに日なたには出しません。水やりを始めて1~2週間程度たったら株をごく小さい力でそっと引っ張ってみてください。手応えを感じれば根が出ているサインです。

すぽっと抜けてしまうようなら失敗する可能性があります。それでも茎が腐っていなければ再度挿し直して1週間ずつ状態をみてください。

土(根鉢)の処理方法

仕立て直しで出た親株はスペースがあれば引き続き育てたいものですが、スペースの都合上育てられない場合もあります。その場合は苗を処分し土を再利用する作業を行います。

鉢から抜いて乾かす

まず地上部の枝を短くカットして土だけにします。土が濡れている場合は良く乾かします。

鉢から根鉢(土と根が塊になっている)を抜き出して新聞紙や発泡スチロールのトレイなどに出して1日程度日干しして乾燥させます。あまりびしょびしょだと作業がしにくく、また乾燥しすぎだと根の点検ができないので、少し湿っている程度になるようにしてください。

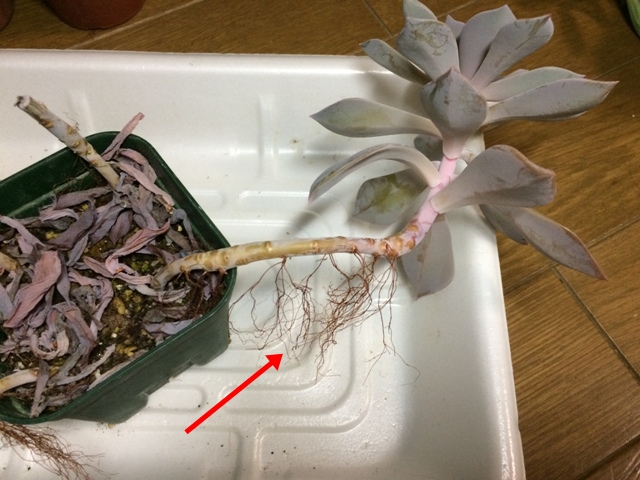

根をよく点検する

次に根鉢を崩し根を良く点検します。根に白い虫(根ジラミ、サボテン根コナカイガラムシ)がついていないかをチェックするのが重要なためです。(写真では真ん中に大きな根ジラミが1匹います)

ごく小さい白い虫が点々といるようであれば、その土はリサイクルはせず処分します。根ジラミが居たときのために土の処理は1鉢ずつ行うことをおすすめします。

根を取り除く

根ジラミがいなければ、ふわふわとした部分を取り除きつつ根をほぐしながらバラバラの土にします。

ふるいにかける

最後に大きめのふるいにかけましょう。これは手で取りきれなかった根の残骸を取り除くためです。

新聞紙に広げて乾かす

後は新聞紙などに広げて数日乾かします。できれば接触型の殺虫剤を土全体に撒いておくと万一、根ジラミがいたとき殺虫できます。根ジラミがいた鉢は鉢もしっかり洗っておきましょう。

仕立て直しをしないとどうなる?

仕立て直しは水やりや日よけなどと異なり、してもしなくてもよい作業のように思えます。

しかし、とても大切な作業で

- 病害虫への抵抗性を強める

- 生理障害になりにくくする

- 用土を更新する

- 夏場の茎焼けを防ぐ

などの効果があります。

徒長株は病気にかかりやすく、害虫の被害にも遇いやすく、また生理障害(根腐れや葉ヤケなど)を起こしやすいです。また長年同じ土で育てていると、鉢が根で一杯になり根詰まりを起こします。

適期に仕立て直ししないで暑さ寒さの厳しい時期を迎え、茎焼けなどを起こして植え替えなければいけなくなったとき、成功率が下がって最悪枯れてしまったり、腐った部分を落として大幅に株が小さくなってしまったりすることがあります。

これは茎焼けの例です。茎立ちしたまま放置しており、茎元に水がついて太陽光で溶けてしまった例です。

こうなると根から水分を吸収できず、そのままでは枯れてしまいます。あらかじめ仕立て直しをしておけば茎は葉の陰に守られ焼けなくて済みます。

仕立て直しは春と秋の2度のチャンスがあります。ぜひ仕立て直しをして、健康な株作りをしてみてください。