目次

アストロフィツム属の写真

ランポー玉 ランポー玉 |

兜丸(カブト) 兜丸(カブト) |

兜丸の開花 兜丸の開花 |

カブトの花(正面から見た写真) カブトの花(正面から見た写真) |

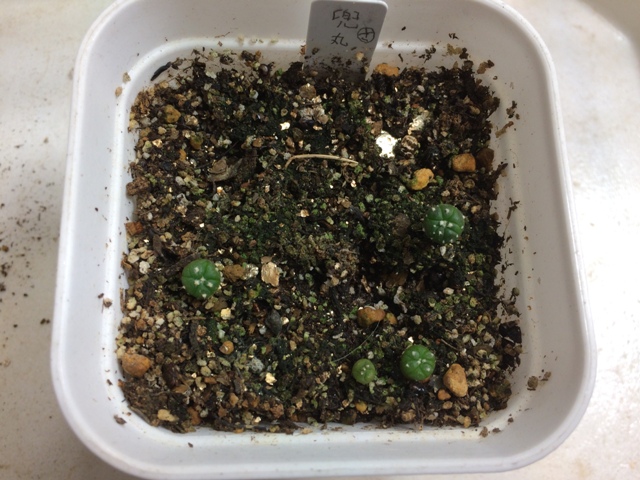

ルリ兜の実生(種まき) ルリ兜の実生(種まき) |

カブトの実生(拡大写真) カブトの実生(拡大写真) |

カブトの種子 カブトの種子 |

||

瑞鳳玉の花 瑞鳳玉の花 |

四角鸞鳳玉(シカクランポウギョク) 四角鸞鳳玉(シカクランポウギョク) |

四角鸞鳳玉の花 四角鸞鳳玉の花 |

般若(ハンニャ) 般若(ハンニャ) |

種まき(実生)の様子 種まき(実生)の様子 |

瑞鳳玉(ズイホウギョク) 瑞鳳玉(ズイホウギョク) |

※4~5段目の写真はWikipediaから引用しています

アストロフィツム属(Astrophytum)の特徴

| 科 | サボテン科 |

| 属 | アストロフィツム属 |

| 生育型 | 夏型 |

| 育てやすさ | やや難しい |

| 成長速度 | |

| 増やし方 | 実生(種まき) |

| 原産地 | メキシコ、アメリカ |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

アストロフィツムとは?

原産国はメキシコからアメリカのテキサス州あたりで原産が数種類と、園芸品種もたくさん産まれています。アストロフィツム属は球体に星をちりばめたような白い点があることから「有星類(ゆうせいるい)」とも呼ばれ、見た目から兜と呼ばれることもあります。春から夏まで球体の頂上部から主に黄色系の花を咲かせ、また棘がなく模様や色が色々あることから人気のサボテンです。錦と呼ばれる斑入り種があり、黄色やオレンジ色、淡緑色などの斑が入ります。

種類紹介

大きく分けて兜系、鸞鳳玉(らんぽうぎょく・ランポー玉)系、瑞鳳玉系(ずいほうぎょく)、般若系(はんにゃけい)の4つに分類されています。兜系は有星類(アストロフィツム属)の代表格で、稜の数や刺座の密度、毛いぼの大きさなどから色々な種類があります。ランポー玉系は5稜の星形で刺座が密についています。3稜のものや4稜のものがあり、それぞれ三角ランポー、四角ランポーと呼ばれます。瑞鳳玉系と般若系には棘があり、般若系は最も大きく高さは1メートルを超えることがあります。

育て方

サボテンの中では寒さに弱いタイプで、冬場は3℃以上できれば5℃を保ちましょう。冬に完全に断水すると株にダメージを受ける場合があるので、5℃程度を保って少量の水を与えます。実はアストロフィツムの一部(兜丸など)はアリオカルプス属と似ていて、原生地では半分球体が土に埋まって生息しています。そのため直射日光にはやや弱いです。日当たりの良い所に置くのが基本ですが夏場は弱く遮光し、冬は室内や温室に取り込みましょう。マミラリア属やセレウス属に比べるとやや難しい種類です。

育て方のコツ

- 日当たりと風通しのよいところで育てる

- 寒さにやや弱いので冬は室内か温室に

- サボテンだが生育期にはしっかり水やりをする

- どの季節も雨ざらしにせず、水は株元に注ぐ

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 夏型 |

|---|---|

| 生育期 | 4~7月と9~11月 |

| 休眠期 | 1~3月 |

| 緩慢な時期 | 8月、12月 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

主な種類名

| 兜丸(兜)(カブト) | Astrophytum asterias |

| 碧瑠璃兜(ヘキルリカブト) | Astrophytum asterias ‘var. nudum’ |

| 碧方玉(ヘキホウギョク) | Astrophytum myriostigma cv. |

| 碧瑠璃鸞鳳(ヘキルリランポウ)(ランポー) | Astrophytum myriostigma ‘var. nudum’ |

| 三角鸞鳳玉(サンカクランポウギョク)(ランポー玉) | Astrophytum myriostigma var. tricostatum |

| 四角鸞鳳玉(シカクランポウギョク)(ランポー玉) | Astrophytum myriostigma |

| 鸞鳳玉錦(ランポウギョクニシキ)(ランポー玉錦) | Astrophytum myriostigma ‘f.variegata’ |

| 瑞鳳玉(ズイホウギョク) | Astrophytum capricorne |

| 般若(ハンニャ) | Astrophytum ornatum |

| スーパー兜(スーパーカブト) | Astrophytum asterias ‘Super Kabuto’ |

| 白兜(シロカブト) | Astrophytum asterias ‘Shiro Kabuto’ |

| ミラクル兜(ミラクルカブト) | Astrophytum asterias ‘Miracle Kabuto’ |

| 碧方玉(ヘキホウギョク) | Astrophytum myriostigma cv. |

スポンサーリンク

育て方のポイント

水やり

サボテンはあまり水が要らないように思われますが、元気に生育させるためには生育期のしっかりした水やりが必要です。水やりが少なくても枯れませんが、成長速度が遅くなります。生育期は春、夏、秋で冬以外は速度は異なりますが生育します。

サボテンはあまり水が要らないように思われますが、元気に生育させるためには生育期のしっかりした水やりが必要です。水やりが少なくても枯れませんが、成長速度が遅くなります。生育期は春、夏、秋で冬以外は速度は異なりますが生育します。

水やりの基本として必ず土が乾いてから与えるようにしましょう。1週間に1回などの決まりはなく、土がカラカラに乾いてから与えるのが正しいやり方です。乾いていなければ無理に与えません。また水やりには季節によってタイミングがあり、夏は涼しくなる夕方に与え、冬は暖かい昼の時間に与えるようにします。

具体的には、よく成長する4~5月や9~10月は鉢内がしっかり乾いてから数日経って鉢底から流れ出るまで水を与えます。6月の梅雨時は水が乾きにくく、7~9月は腐りやすいので春秋より水やりを減らします。11~3月の休眠期は月1回程度少量を与えたり球体に霧吹きで水を与える葉水を行います。

種まきした株(実生株)

種まきして2年以内の幼苗はとても乾燥に弱くなっています。そのため親株とは全く異なる水やりの方法をとります。夏でも冬でも土が乾いたらこまめに与え、土がカラカラにならないようにします。一度でも干すと干からびてダメになるので水切れに充分注意します。

置き場

一年を通して雨のかからないところで育てましょう。根腐れを防ぐために風通しのよい所におきましょう。実は兜丸は自生地では半分土に埋まって育っています。そのためサボテンの中ではそれほど日光に強くなく、日本では夏を中心に日よけを行い強すぎる日差しを和らげます。

一年を通して雨のかからないところで育てましょう。根腐れを防ぐために風通しのよい所におきましょう。実は兜丸は自生地では半分土に埋まって育っています。そのためサボテンの中ではそれほど日光に強くなく、日本では夏を中心に日よけを行い強すぎる日差しを和らげます。

具体的には4~5月は風通しのよい日なたで寒冷紗などをかけ30%程度遮光、6~9月は半日陰(50%遮光)におき、10月中旬から11月には直射日光のあたる屋外に置いて大丈夫です。

また寒さにそれほど強くないので、5℃を切る秋~冬の12~2月は日当たりのよい室内に取り込みましょう。室内でも一日最低4時間は日の当たるところが望ましいです。冬中同じ方向に置いたままだと、球体が傾いてくるので180度回しながら全体に日が当たるようにします。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

暖かい時期に生長するタイプで耐暑性は強めです。そのため夏でもあまり休まず生育します。簡易ビニール温室などで栽培し昼間の温度25~40℃程度に上げるとうまく育ちます。温室に入れる場合、春から秋にかけては非常に温度が上がるため、4~11月までは窓を開けての換気が必要です。

暖かい時期に生長するタイプで耐暑性は強めです。そのため夏でもあまり休まず生育します。簡易ビニール温室などで栽培し昼間の温度25~40℃程度に上げるとうまく育ちます。温室に入れる場合、春から秋にかけては非常に温度が上がるため、4~11月までは窓を開けての換気が必要です。

しかし乾燥地帯の植物なので、日本の蒸し暑さが苦手です。また現地は昼間暑いですが、夜は一変して冷え込みます。そのため日本の熱帯夜は厳しいものがあります。

また直射日光にやや弱いため、春から秋にかけては遮光が必要で、簡易ビニール温室に寒冷紗や30%~50%程度の遮光ネットをかけるとちょうど良い日差しになります。

越冬最低温度と冬越し方法

サボテンの中でも寒さに弱い部類で、最低越冬温度は5℃とされています。3℃まで耐えるともされていますが、5℃以上を保ち月に2回程度さっと土が濡れる程度の水やりをすると、調子を崩さずに育てられます。

サボテンの中でも寒さに弱い部類で、最低越冬温度は5℃とされています。3℃まで耐えるともされていますが、5℃以上を保ち月に2回程度さっと土が濡れる程度の水やりをすると、調子を崩さずに育てられます。

5℃以上となれば、関東以南でも冬場室内への取り込みが必要になります。その場合、室内では紫外線が弱くなるため日当たりの良い所に置く必要があります。最低でも1日4時間の日照を確保したいところです。また寒冷地でも室内や温室に入れる必要がありますが、夜間窓辺などは寒くなりますので、室内の中央に移動させたり、ダンボールをかぶせたりするなど工夫が必要になります。

増やし方

アストロフィツム属は種まきで殖やすことができます。概ね20℃以上を保てる4~8月が時期で、人工授粉してできた種のその年に蒔くことができます。(採りまきといいます)

アストロフィツム属は種まきで殖やすことができます。概ね20℃以上を保てる4~8月が時期で、人工授粉してできた種のその年に蒔くことができます。(採りまきといいます)

種まきの方法

土には肥料分のないもの(赤玉土小粒、バーミキュライトなど)を使います。種まきではカビが生えやすいので、必ず新品の土を使い、さらにそれを熱湯で消毒します。粒は細かいものがよく1~2mmの細粒を使います。熱湯消毒したら充分に土を冷やし、水を張った容器に鉢ごと浸けます。これを腰水といいます。土に充分水が行き渡ったら、種を重ならないようになるべく等間隔に蒔きます。ここで土はかぶせません。

20~30℃の暖かい環境で通常1週間程度、遅いもので1ヶ月程度で揃います。この間は直射日光の当たらない所(半日陰など)で管理し、そのまま底面給水(腰水)して湿度を保ちます。概ね出そろったら腰水をやめます。発芽して1ヶ月程度で肥料のある土に植え替え、発芽から6ヶ月くらいたったら2回目の植え替えをします。あるいは、植え替えに自信がない場合は、種まきした土にハイポネックスなどの薄い液肥をスプレーしても同様の効果があります。

アストロフィツムの種まきについては別ページで解説しています。

植え替え

用土は水やりを繰り返すことで硬くなってきます。1年に1度は植え替えを行い、用土の更新と根の切り戻しを行います。時期は気温が15℃以上になる4~8月頃が最適です。

植え替えの手順

作業前は前もって数日水をやらずに土を乾かします。プラスチック鉢であれば側面を揉み、陶器の鉢では拳で叩いて株を取り出しやすくします。慎重に株を抜き出して古い土を全部落とします。次に作業のメインである、古い根を整理し傷んだ根を切り落とす作業です。

傷んだ根は赤茶色くなっているので完全に切り落とします。ここで根が白くなるまでしっかり切り落としておかないと、後で腐敗が進み球体まで腐ることになるので、惜しまず切り落とします。健康な太い根も3分の1を残して短く切り詰めます。細い根はさらに切り詰めます。その後風通しの良いところで数日切り口を乾かし、元の場所で4日から1週間ほど根の切り口を乾燥させます。

その後鉢底石などを入れ、用土を山形にいれてそこに広げた根をのせ、ふわりと土をかぶせます。植え付け後2週間程度は半日陰に置き、根が伸びるように促します。その後だんだんと元の置き場所に戻して水やりも通常通りにしていきます。

植え替えが大切

特に兜は根が弱く植え替えをせずに用土の水はけが悪くなると、水やりのしすぎでなくても根腐れしてくることがあるので、年に1回の植え替えはとても大切です。サボテンは植え替えで大きくするという言葉もあり、根の状態をよく保つことが、肥料よりも大切なことです。

土と鉢

土の基本

土は他の多肉植物と同じように通気性と水はけがよく適度に水持ちがよい土を選びます。水持ちと水はけは両立できないと思われがちですが、水はけは水を与えた時ざっーと鉢底穴から抜けることで、水持ちとは与えた水が全部鉢底穴から出て行ってしまわないである程度鉢に残るということと考えると分かりやすいと思います。通気性は粒と粒の間があり適度に空気が通ることをいいます。細かすぎる土やみじん(小麦粉のように小さな粉になった土)の覆い土は根に酸素が行かずに根腐れしやすいので避けたほうがよいでしょう。

またサボテンの自生地には弱酸性の土壌と弱アルカリ性の土壌がありますが、偏らず中性からやや弱酸性のものであれば、他のサボテンとも共用できて便利です。(市販の多肉植物用土などにはpHが書いてあるのでpH6.5~7.5程度のものを選べば大丈夫です。)

土の配合

土にはこだわりがあり、自分で配合したい方もいらっしゃると思います。その場合、赤玉土、鹿沼土、ピートモス、パーライト、バーミキュライト、川砂、くん炭などを使うことができます。このうち3~5種類を混ぜ合わせて作るのが一般的です。配合目安としては以下のようなものが考えられます。

(例1)赤玉土6:日向土2:川砂1:ピートモス1

(例2)赤玉土6:ピートモス3:くん炭1

市販品、配合土どちらを使うにしても、使う前にみじんを取り除いてから使いましょう。

向いている鉢

鉢はその株がすっぽり入って鉢と株の間に指1本くらい入るぐらいのサイズが最適です。大きすぎる鉢や小さい過ぎる鉢は避けましょう。具体的な目安は球体が7cmであれば3号鉢(9cm)が適しています。小さすぎと思われがちですが、大きな鉢に植えると根の温度が上がらず水はけも悪く生育が悪くなるのでこのくらいが適しています。

そしてこの程度の鉢のサイズだと比較的早く鉢一杯になってしまうはずです。そうしたらまた一回り(0.5~1号=1.5~3.0cm)大きな鉢にどんどん植え替えていくというのがサボテンのよい栽培方法です。

肥料

玉サボテンは、ウチワサボテン、柱サボテンより成長スピードが遅く、それだけ肥料を必要としません。たくさん与えたから早く大きくなると言うことではなく、人工的に大きくしようとしても軟弱な株になってしまうので、大量の施肥は向いていません。

玉サボテンは、ウチワサボテン、柱サボテンより成長スピードが遅く、それだけ肥料を必要としません。たくさん与えたから早く大きくなると言うことではなく、人工的に大きくしようとしても軟弱な株になってしまうので、大量の施肥は向いていません。

しかし植物ですから普通の植物より少ないですが肥料は必要です。また肥料はN-P-K(チッソ、リン酸、カリ)以外に15種類の微量要素を必要とします。そこで植え替え時に土にマグアンプKなどの緩効性肥料を混ぜておきます。また追肥として4~7月と9~10月はハイポネックスなどの液肥を月1回程度与えます。

ハイポネックスには肥料の3要素と15種類の微量要素が入っていて、主要の肥料以外も補うことができます。

病害虫

害虫

まず球体にはカイガラムシがつきやすくなっています。カイガラムシは球体の樹液を吸い株を弱らせるのでブラシなどで落として殺虫剤を撒きます。またワタ虫というふわふわした白い虫が生長点に付くことがあります。アカダニは稜の間などに寄生し、普通の殺虫剤が効かないため殺ダニ剤という別な薬が必要です。また根には根ジラミと呼ばれる白い虫が付きやすく、ネマトーダのような線虫が寄生することもあります。この二つは植え替えの時にチェックして対処します。

病気

根腐れは過湿状態が続いて根が腐り、そこから病原菌が入って起こります。通常病原菌が入ったところは赤茶色になり、修復することはできません。なるべく早く見つけて病変部を切り取ることが必要で、根からだんだんと上に切っていきます。またカビ病では頂部に黒カビのようなものがついて、球体が柔らかくなり腐ります。伝染するのですぐに抜き取り処分します。また土に触れている部分から白いかびが生えてきてだんだん上に上がってくることがありますが、これは糸状菌がいる古い土などを使い回すことで起こります。特に春から夏に発生しやすいので、ベンレートなどの殺菌剤を定期的に撒いて予防します。

開花

3月頃から生育が始まり蕾をつけて4月頃から花を咲かせます。花は冬を除いて4~9月頃まで長い間咲いてくれます。花の色は白・赤・黄色などが知られています。