多肉植物は葉挿し(はざし)ができるものがあります。根や芽が出るまでの期間や出た時にするべきこと、成長期間や失敗しないコツについて解説しています。

葉挿しとは

葉挿しとは、親株から葉をもぎとりそこから芽や根を出させて、新しい株を作る増やし方の一つです。よくある植物の増やし方に「さし木」がありますが、多肉植物では「葉挿し」もよく行われています。

メリットとデメリット

葉挿しのメリットはたくさんの株を一気に作れることです。さし木より時間はかかりますが、例えば10枚の葉から10個の株を作れるので、たくさん増やしたい時におすすめです。

逆にデメリットとしては完成までに長めの時間がかかること、失敗してしまう葉も出ることが挙げられます。葉挿しの成功率は100%ではなく、もぎ取り方によっては芽や根が出ず枯れてしまうことがあります。そのため欲しい数より多めの葉を用意することが必要です。

また葉挿しは親株のコピー(無性生殖)なので親株がウイルス病にかかっていると、そのまま伝染してしまいます。また斑入り種を葉挿しにすると、斑が入らなかったり入ったりと気まぐれなので、多めに葉挿しをして成功率を上げる必要があります。

葉挿しの仕組みとざっくりした流れ

葉挿しでは葉の付け根の所にある成長点から芽や根が作られます。

そのため葉の付け根に成長点がない種類では行うことができません。葉挿しを行うともぎ口が乾燥し、そこから次第に白いかさぶたのようなもの(カルス)が形成されます。やがてそこから新芽と根が発生します。

芽と根の出る順番

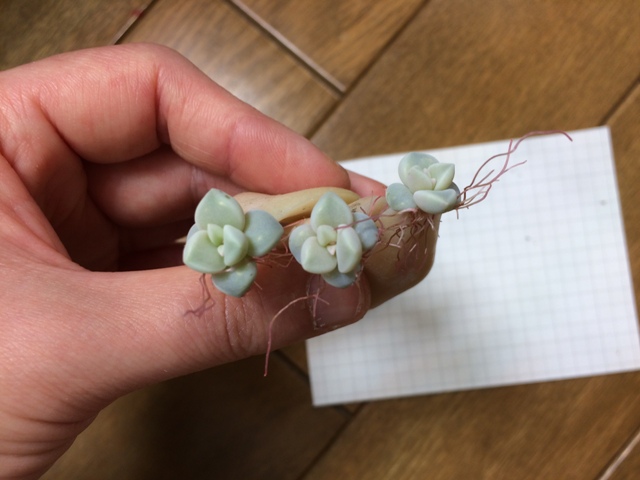

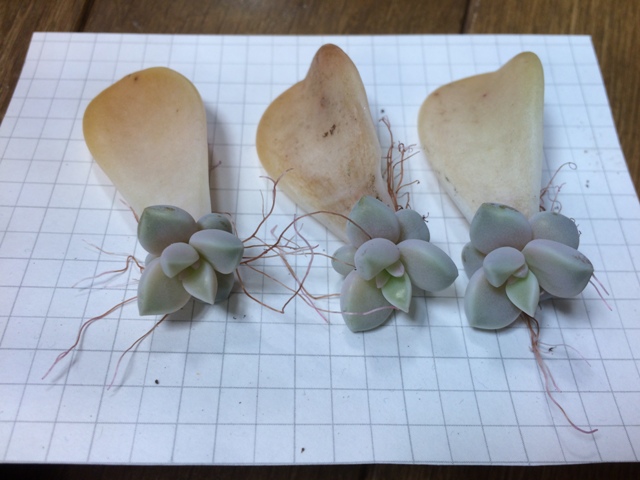

芽と根が一緒に出るもの、芽が先のもの根が後のものなど種類・個体によって差があります。根がある程度でたら土をかぶせます。その後、親葉の養分・水分が子株に移って親葉は薄くカリカリに乾き、ぽろっととれて役目を終えます。ここから始めて水やりを開始します。

出てくる芽の数

葉挿しでは新芽が単頭(芽が一つ)で出てくることもありますが、複数の芽が連なった綴化のような形で出てくることもあります。単頭の場合親葉の養分が1つの芽に全部移動するため芽が大きくなるという特徴があります。逆に複数芽が出たものは一つずつの芽は小さいです。

一つの芽を大きくしたい、小さくでもたくさん芽がでたほうがよいなど、各自希望があると思いますが、自然にランダムで決まってしまいヒトにはコントロールできません。

葉挿しできる種類・できない種類

たとえばグラプトペタルム、エケベリア、セダムの一部、パキフィツムなど。逆に葉のもぎ口に成長点がないカランコエの一部やセネシオ、コチレドン、ユーフォルビア、コーデックスなどでは行うことができません。

できる種類

グラプトペタルム属、セダム属の一部、アドロミスクス属、エケベリア属、クラッスラ属の一部、パキフィツム属、ガステリア属、ハオルチア属(ハオルシア属)、グラプトベリア属、セデベリア属、グラプトセダム属などが葉挿し可能です。

朧月、ブロンズ姫、桜牡丹、淡雪、蒼星、秋麗(シュウレイ)、玉つづり、月美人、星美人、月下美人、シレイデン(紫麗殿)、天使の雫、虹の玉、オーロラ、緑亀の卵、野バラの精、エレガンス、ラウイ、ラウリンゼ、火祭り、月兎耳、子宝草、胡蝶の舞、神刀、星の王子、ゴーラム、金のなる木、黄金花月、永楽、亀の卵、フィリカウリス、万象、玉扇など

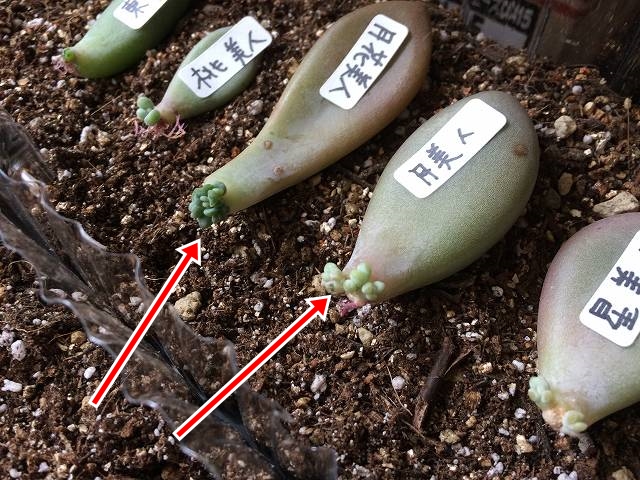

特に葉挿しに向いているのは、何もしないでもポロポロ葉が落ちてくるタイプの多肉植物です。たとえばアドロミスクスやグラプトペタルムなどです。このような種類は葉挿しを作ろうとしなくても、勝手に葉が鉢の中に落ちて葉挿しになっていることが多々あります。

できない種類

センペルビウム属、オロスタキス属、アエオニウム属、セネシオ属、アロエ属・アガベ属、カランコエ属の一部、コチレドン属、コノフィツム属、リトープス属、フェルニア属、スタペリア属、パキフィツム属、アデニウム属などができないか非常に難しいです。

熊童子、乙女心、桜吹雪、福娘、マサイの矢尻、夕映え、黒法師、ルビーネックレス、デザートローズなどが不可能です。

葉挿しができる時期

葉挿しは室内で行うのであれば、ほぼいつでも可能です。

外で育てるのには春や秋など穏やかな気候の時育てることができます。ただ室内でも真夏や真冬は成長速度が落ちたり、失敗する確率がやや上がってしまいますので、できれば3~5月、9~11月頃がベストなです。

用意するもの

- 新品の種まき・さし芽用の土

- 鉢や容器

スポンサーリンク

葉挿しの詳しい方法

葉挿しのコツ

- 元気な葉を選ぶ

- 時期を守る

- 清潔な土と道具を使う

- 発根まで水やりをしない

- 半日陰で管理する

元気な葉を選ぶ

元気な株から葉を取りましょう。根詰まりなどを起こして力がなくなっている株から取った葉は、根の出方が悪く成功率も低くなってしまいます。また葉のサイズは小さいもののほうが根と芽が早く出ることが多いです。

時期を守る

葉挿しは原則その多肉植物の生育期に行います。生育期は生育が旺盛で根や芽が出やすく失敗が少ないですが、休眠期は根が出るのが遅かったり腐ってしまったりと、失敗する確率が高くなります。しかし挿し木より柔軟で実は一年中できるといってもよいでしょう。

清潔な土と道具を使う

根や茎をカットする際は切り口から病原菌が入るのを防ぐため、ハサミやピンセットなどを火であぶって殺菌しておきましょう。また病害虫が発生しないようにするため土は新品のさし芽用土など清潔なもの、雑草の種などが入っていないものを使います。

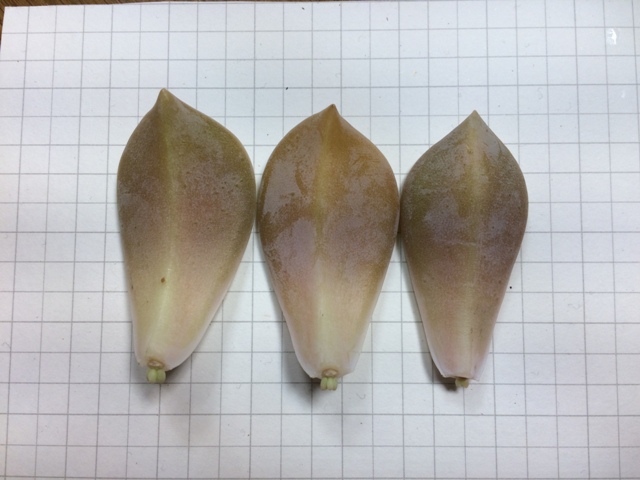

カットしたら原則乾かす

葉挿し用にもいだ葉は、基本はすぐ土に挿さないでもぎ口を乾かします。これはもぎ口から細菌が入ったり腐ったりするのを避けるためです。

半日陰で管理

葉挿しは親葉がカラカラに乾くまで、直射日光の当たる日なたに出したりせず半日陰で管理する必要があります。ただ11~2月など日差しが弱い場合は直射日光に当てたほうが良い場合もあります。

①葉をもぎ取る

左がきれいにもげた葉、右は失敗

親株から傷や日焼け跡などのないきれいで元気な葉を選びましょう。もぎ口がギザギサにならないよう、丁寧に根元を付けてもぎとります。途中で切れてしまった葉は芽や根が出ないのでもったいないですが廃棄します。(一部の種類は、ちぎれた葉からも葉ざしができます。)

うまくもぎ取るには、親株に1週間程度水を与えず乾かし、葉がぽろっと落ちやすい状態にしておいたり、引っ張るのではなく横に滑らせるようにしましょう。そうするとうまく取れる確率が上がります。

またどこからもぎ取るかですが、株の下の方の大きな葉がもぎやすいです。しかしあまり大きいと発根や発芽が遅くなるので、株の真ん中あたりから採取することが多いです。先端のあまりに小さい葉は体力(水分)が少ないので、発芽するまでに力尽きてしまう(しなしなになる)ことがあるので避けましょう。

②トレイに並べる

採った葉はすぐに土に植える必要はありません。根や芽が出ていないうちは半日陰の環境でトレイなどに転がしておくだけでOKです。直射日光に当てると葉が消耗したり焼けてしまうので、置き場所は室内の窓辺か屋外の半日陰にします。

③土に植える

芽や根が出てきたら植えるための挿し床を作りましょう。適当な容器や鉢に通常の多肉植物の用土をいれて、その上に葉挿しを並べます。あまり深くまで挿す必要はなく、土の上に転がし根元に少し土をかぶせるくらいでOKです。だんだん根が出て土に潜り込んでいくので、ぎっしり植えずにこのまま育てられるぐらいの株間(間隔)を取ります。

④鉢上げと水やりの開始

芽が出て根も伸びると親葉は次第に水分が子株に移行して薄っぺらくになっていきます。葉をもいでから種類によって1ヶ月~1年程度で親葉の養分と水分が、全て子株に移動します。この期間は属によって異なり、パキフィツムなどは1年かかることも稀ではありません。グラプトペタルムが一番早く3ヶ月くらいでできあがります。

そしてカリカリに乾燥したら、子株をそっと取り外して本格的に植え付けます。(何もしなくてもぽろっと親葉が取れることもありますが問題ありません。)完全に子株が独立したら少量から水やりを開始します。

⑤その後の置き場所

最初は直射日光が当たらない所(明るい日陰)に置いて管理します。

だんだんと日差しに慣らして親株の置き場になれさせていきます。子株が徒長(茎ばかり伸びる)してきたら日が足りないサインなので、もう少し日当たりが良いところに置きかえましょう。

Q&A

芽と根はどちらが先に出てくる?

これは種類によって大体決まっているようですが、個体差も結構あるようです。

たとえば

芽が先に出ることが多いタイプ

グラプトペタルム属、セダム属、パキフィツム属

根が先に出ることが多いタイプ

アドロミスクス属、ハオルチア属

両方出てくることが多いタイプ

エケベリア属

品種による

クラッスラ

などがあります。

根が出るまでの期間は?

根が出るまでの期間はおよそ2週間~4ヶ月程度です。種類によりかなり早いものとゆっくりなものがあります。

通常の親株の成長速度と似ており、グラプトペタルムのような成長が早いものは葉挿しも早く、アドロミスクスのように遅いものであれば葉挿しも時間がかかります。

主な種類別の速度を表にしてみました。

※「発芽・発根日数」は最初の1本が出る時期、「完了まで」は親葉が枯れて子株が独立するまでです。

| 属 | 発芽発根日数 | 完了まで | 成功率 |

|---|---|---|---|

| グラプトペタルム | 2週間 | 3ヶ月 | 90%以上 |

| セダム(硬葉系) | 1ヶ月 | 5ヶ月 | 80%程度 |

| アドロミスクス | 1ヶ月 | 8ヶ月 | 50~70% |

| エケベリア | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 60~70% |

| クラッスラの一部 | 1ヶ月 | 半年 | 80% |

| パキフィツム | 1ヶ月 | 半年~1年 | 80% |

| ガステリア | 未検証 | ||

| ハオルチア | 1ヶ月~ | 検証中 | 検証中 |

芽が出るまでの期間は?

こちらも種類により、2週間~6ヶ月程度です。

また根が先に出るものと、芽が先に出るものがありますが、種類によっておおまかな傾向はありますが、葉の個体差も激しいです。(たとえば同じ朧月でも根ばかり出るものと、芽が大きくなってから根が生えてくるものなど…)

芽や根が出たらどうすべきか

根が出た場合、トレイに転がしていたものを土の入った容器に移動させます。置いたところで根がさらに出て土に潜っていくので、移動しないようにしてください。

また芽が出た場合は親葉が枯れるまでじっと待ちます。芽が大きくなってていても根が出ていなければすぐに土の上に移す必要はありません。

芽や根が出ないのはなぜ?

葉挿しは葉の付け根に成長点がないと芽や根が発生しません。いつまで経っても(およそ1~2ヶ月ほど)根も芽も出ないものは失敗している可能性が高いです。

また根ばかり出て芽がいっこうに出ないものも失敗の可能性が高いです。ただ根が出てから相当遅れて芽が出てくる種類もあるので、すぐに捨てずに葉がシワシワになって枯れるまで様子を見てあげてください。

水やりのタイミングや始め時は?

初回の水やりのタイミングは親葉が完全に枯れてカリカリになり、子株が独立した時です。

まだ親葉に水分が残っていると養分が充分に子株に移行しないうちに親葉が腐り出すことがあるので、完全に親葉が枯れたのを確認してから水をやるようにします。またカリカリに乾いた親葉がなかなか取れない場合は、手でそっと取り外しても構いません。

早く大きくするには?

葉挿しの速度はその種類の自然な速度によるもので人工的に速くするのは難しいようです。

ただ一点方法があり、親葉がかれないうちに子株に水をやると速く大きくなります。ただ親葉が腐るリスクもあるので慎重に行ってください。

葉がうまくもぎとれない

水やりを控えて株を乾燥させると取りやすくなります。またまっすぐ引っ張ろうとせず、左右にスライドしながら少しずつ力をかけるとよいと思います。ねじれるほど葉と葉の間にスペースがある種類は、くるりとねじるとうまくいきます。

枯れたり失敗する原因

葉挿しの失敗には、①子株が大きくならないうちに親葉が枯れてしまうことと、②芽が出ないことの2つがあります。①の場合は直射日光に当てないようにする、じめじめしたところで蒸らしてジュレないようにすることが大切です。②は葉をもぎとる時、付け根ごときれいにもぐようにすることが大切です。

成長過程と期間を写真で確認

成長過程その1

2019/5/7の写真です。まだ親葉が大きいです。

2019/7/27の写真です。だいぶ子株が大きくなっています。

2019/11/4の写真です。すっかり親葉は枯れて子株を鉢上げしました。

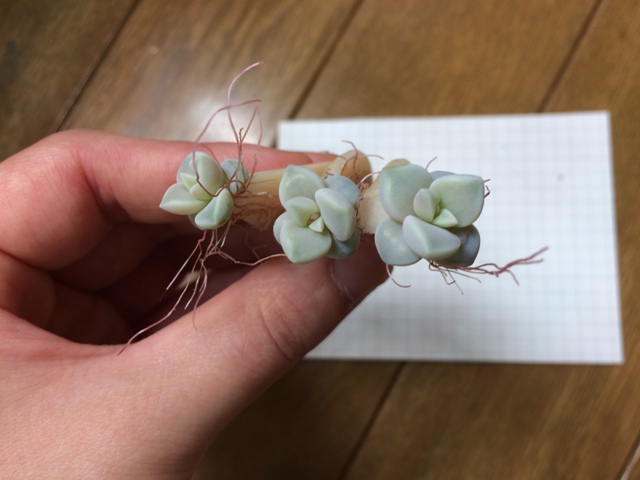

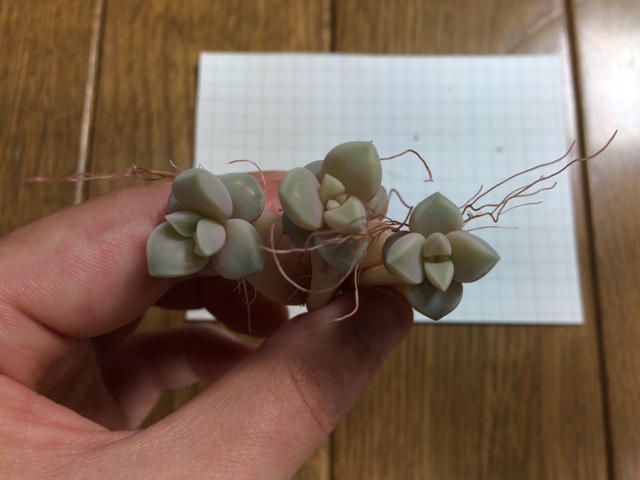

成長過程その2(朧月)

※後ろのマス目は5mmです。

|

|

朧月の葉挿しを始めました(4/24撮影)

|

|

1週間後の様子です。まだ変化はありません。(5/1撮影)

|

|

2週間後の様子です。早くもごく小さな葉の赤ちゃんがでてきました。(5/7撮影)

|

|

|

3週間後の様子です。どんどん葉が成長しています。(5/17撮影)

|

|

4週間後の様子です。(5/21撮影)

|

|

|

5週間後の様子です。(5/28撮影)

|

|

|

6週間後の様子です。(6/4撮影)

|

|

|

7週間後の様子です。(6/12撮影)

|

|

8週間後の様子です。(6/19撮影)

|

|

9週間後の様子です。(6/26撮影)

|

13週間後の様子です。(7/25撮影)

失敗しないコツのまとめ

- 時期は3~5月、9~11月が成功しやすい

- 途中でちぎれないようにしっかり葉全体をもぎ取る

- 葉挿しの間はずっと直射日光に当てず半日陰(明るい日陰)に置く

- 水やりは完全に子株が独立してから始める

多肉植物は色々な種類で葉挿しが簡単に作れます。成長していく姿をみるのは楽しく、確実に大きくなっていきます。朧月やエケベリアなどは成功率も高く比較的成長も速いです。ぜひ皆さんも葉挿しに挑戦してみてください。