目次

ロフォフォラ属の写真

烏羽玉の開花 烏羽玉の開花 |

烏羽玉 烏羽玉 |

烏羽玉の実生(種まき) 烏羽玉の実生(種まき) |

翠冠玉の実生(種まき)拡大写真 翠冠玉の実生(種まき)拡大写真 |

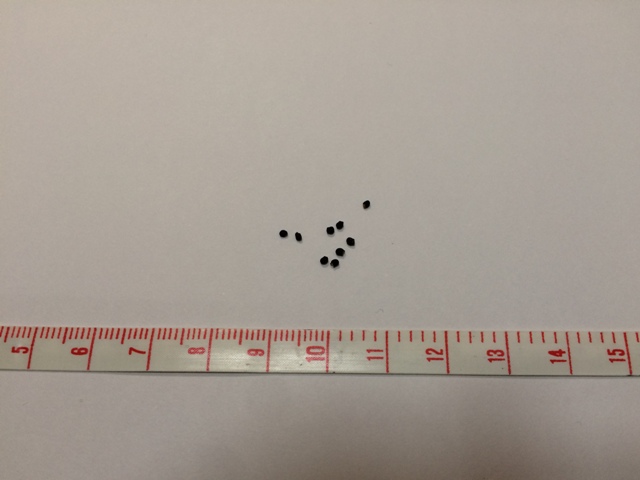

烏羽玉の種子 烏羽玉の種子 |

|

烏羽玉の花 烏羽玉の花 |

自生地の鳥羽玉 自生地の鳥羽玉 |

翠冠玉(スイカンギョク) 翠冠玉(スイカンギョク) |

原生地の翠冠玉 原生地の翠冠玉 |

※3~4段目はWikipediaより引用しています。

ロフォフォラ属(ロホホラ)の特徴

| 科 | サボテン科 |

|---|---|

| 属 | ロフォフォラ属(Lophophora) |

| 生育型 | 夏型 |

| 育てやすさ | |

| 成長速度 | |

| 増やし方 | 種まき〇・さし芽〇・株分け〇 |

| 原産地 | テキサス~メキシコ中部 |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

ロフォフォラとは

テキサス南部からメキシコ中部に数種類自生しているサボテンで、とげとげのサボテンとは異なり柔和な印象です。肉質は弾力があり柔らかく棘はなく刺座(アレオーレ)からは毛だけが出ます。稜はありますが押しつぶされたように低いかイボ状です。体にメスカリンという有毒成分を含み、これで外敵から身を守っているといわれています。長く栽培すると子吹きし群生します。

種類紹介

烏羽玉は濃緑色に白粉を帯びた肌で13稜、直径7~8cmまで育ちます。頂部から2cmのピンク色の花を春から夏に咲かせます。根が太いタイプで、原生地では1300~1800mの石灰岩質土壌に地面に半分埋まって育ちます。刺座には毛が生えており、栽培では毛の量が多いほど評価が高くなります。そのため水やりで濡らさないようにします。

子吹き烏羽玉は綿毛が出ないタイプで直径は4cm程度で若い頃からたくさんの子をつけます。烏羽玉の変種で、稀に烏羽玉に先祖返りすることがあります。翠冠玉は黄味がかった緑色の肌で直径10cm程度まで大きくなります。通常実生で殖やします。銀冠玉は鳥羽玉より大きく10~12cmになります。2.5cm程度でピンク色の花を春から夏に咲かせます。

特徴

非常にハダニが付きやすいので、乾燥に気をつけます。乾燥しないように水を霧吹きするか、床に水を撒くなど湿度を保つようにします。ハダニが付くと樹液を吸い取られて株が消耗します。また頭から水をかけると綿毛が筆先のようにしぼみ元の姿になるまで2~3年かかるので、水やりでは必ず株元に行います。また根が太くなるタイプのサボテンで塊根を形成する性質をもっています。この根は根ざし(繁殖方法の一つ)が可能で、根から新しい子株を登場させることができます。

育て方

高温多湿に強いので夏によく生育します。生育期は適度な水やりをして比較的高温を保つとよく生育します。夏には日焼けしやすいので30%程度の遮光ネットを張って日よけをしてやる必要があります。通常サボテンは実生(種まき)メインで殖やしますが、ロフォフォラ(ロホホラ)はよく子吹くのでさし芽でも増やすことができます。

育て方のコツ

- 生育期は比較的高温を保ち水もしっかり与える

- 地中に半分埋まって育つので夏は遮光下に置く

- 綿毛が汚れるとなかなか回復しないので汚さないようにする

- ハダニが付きやすいのでダニ対策が必須

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 夏型 |

|---|---|

| 生育期 | 4~10月頃 |

| 休眠期 | 12~2月 |

| 緩慢な時期 | 3月、11月 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

主な種類名

| 烏羽玉(ウバタマ) | Lophophora williamsii |

| 銀冠玉(ギンカンギョク) | Lophophora williamsii var. decipiens |

| 翠冠玉(スイカンギョク) | Lophophora diffusa |

スポンサーリンク

育て方のポイント

水やり

水やりは必ず土が乾いてから行うようにします。水やりの目安はあくまで目安で、株の大きさや置き場所、鉢の種類などによって水の乾きは異なります。そこで乾いていない間は無理に与えないようにします。

季節ごとの目安

サボテンは年中カラカラに乾いている地域にあると思いがちですが、自生地でも雨季にはまとまった雨が降ります。そのた生育期には適切な水やりが必要です。具体的には、ロフォフォラの場合、夏を中心に暖かい時期は水やりが必要ですが、まだ寒い3月までは水やりは少なめ、4月から普通の水やりし、5~6月は多めの水やりにします。7~8月は暑さでやや生育が鈍りますので、やや控えて普通の水やりにして9月は再び多めにします。10月は普通の量に減らし、11~2月は少なめにとどめます。ロフォフォラ属は原生地では、球体が半分土に埋まっているので極端な乾燥を嫌います。そのため冬でも断水せず少なめの量を与えます。

株元から与える

ロフォフォラは綿毛が生えるものがありますが、頭から水をかけてしまうと綿毛が筆先のように縮こまってしまいます。そうすると2~3年はもとに戻らないので、きれいに育てるには株元から与えたほうがよいでしょう。とはいっても自生地では頭から雨がかかるため、自生地の写真のロフォフォラは毛があまりきれいではありません。

置き場

夏は遮光が必要

ロフォフォラは春から秋にかけて長い間生育するため、それだけ日光も必要です。しかし強い直射日光には弱いので、日本で育てる場合は5~9月は遮光する必要があります。遮光は30%程度で白い遮光ネット(22%程度)を2枚重ねるか、30%程度の遮光シートを1枚かけるかします。遮光ネットは直接サボテンにかけるのではなく、サボテンをおいている簡易ビニール温室などにかけます。

5~9月以外の季節は日光が弱く遮光は不要です。また冬は日差し自体が弱いのでしっかり日に当てる必要があります。

昼夜の温度差

サボテンを健康に育てるには、昼間と夜間の温度差にメリハリをつけることが大切です。自生地では昼間は暑いですが夜は冷え込みます。できる限りそれに近づけたいところですが、日本の夏は熱帯夜で夜も25℃以下にならないことが多く、サボテンにとっては過酷な環境です。そこで年中簡易ビニール温室で栽培し秋・冬・春は昼間の庫内の温度を上げ、夜に冷え込ませることで温度差を作ることは可能です。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

耐暑性は強いほうで、暑い夏場も生育するタイプです。しかし日本の夏は高温多湿でサボテンにはやや厳しいため、水やりを減らしてやや生育を抑えます。

耐暑性は強いほうで、暑い夏場も生育するタイプです。しかし日本の夏は高温多湿でサボテンにはやや厳しいため、水やりを減らしてやや生育を抑えます。

温室の遮光

昼間簡易ビニール温室の中はそのままでは55℃以上になってしまいます。そのため遮光ネットを張って温度を下げてやります。遮光することで気温程度(35℃など)に下げることができ、サボテンの消耗を抑えることができます。遮光ネットは白・黒・銀のものがありますが、黒のものは遮光率が高いものの熱くなりやすいので、シルバー色のものが一番最適です。

通気

また簡易ビニール温室は昼間急激に温度が上がります。遮光するのはもちろんですが、夏は終日窓を完全に開放して通気をはかり、春と秋は昼間のみ窓を全開してやります。

越冬最低温度と冬越し方法

耐寒性はやや弱いほうで、烏羽玉、翠冠玉、銀冠玉ともに最低越冬温度は5℃とされています。

耐寒性はやや弱いほうで、烏羽玉、翠冠玉、銀冠玉ともに最低越冬温度は5℃とされています。

ロフォフォラは冬に断水できないタイプなので、断水して耐寒性を挙げることが難しいです。そのため5℃を切ったら室内や暖房設備のあるビニール温室などに取り込みます。そこで少量の水やりを続けながら春を待ちます。

寒冷地

寒冷地などでは数ヶ月間室内に取り込まないといけない場合もあるでしょう。その場合、室内のなるべく明るい窓辺などに置くようにします。一日4時間以上は日が当たる所が望ましいです。ただ夜間の窓辺は非常に寒くなるので部屋の中央に寄せるか段ボール箱などで保護します。また、寒冷地では暖地や関東以内より1ヶ月程度早く冬が来るため、繁殖や植え替えなども早めに終わらせておきます。

増やし方(種まき・挿し木)

ロフォフォラは3つの繁殖方法があります。一つ目は他のサボテンと同じ実生(種まき)です。二つ目は子を切り取って土に挿して増やす挿し木です。他のサボテンは成株にならないと子が出ない場合が多いですが、ロフォフォラなら子株が出やすいので簡単に殖やすことができます。三つ目は根ざしです。根ざしは根を切り取って土に植えておき、そこから子株を出すやり方です。

種まき

種の採取

春から夏に開花するため、タネを採取します。烏羽玉は自家受粉(一株でタネができる)しますが、他は2株以上必要です。交配後2ヶ月で結実するので水洗いして乾燥させ、翌年5~6月まで保管します。また現在ではメルカリやその他ショッピングサイトなどで輸入種子や農家の採取した種を購入することもできます。

種まき手順

種まきは25~30℃が保てる5~6月が最適です。それ以降も行えるのですが、幼苗は高温に弱いので5~6月のほうが成功率があがります。

土はバーミキュライト単体や赤玉土細粒単体など、肥料分がないものを使います。ここで清潔な土を使うことが非常に大切で、新品の用土を使います。新品の用土ですが念のため熱湯で消毒します。土を入れた鉢は鉢ごと水を張った容器につけ、底面給水で管理します(腰水 こしみず)。充分に土が冷めて水が行き渡ったら種をまいていきます。種を撒いた後はラップフィルムなどで鉢を覆い湿度を保ちます。

1週間ほどで芽が出始めるので、フタ(ラップ)に爪楊枝で多数の穴を空けて空気が通るようにします。遅くても1ヶ月程度で発芽が揃うのでそうしたら腰水をやめます。発芽から2ヶ月後程度で1回目の植え替えを行い、肥料分がある普通のサボテンの土の細粒のものに植えます。その半年後2回目の植え替えを行います。

以下ではロフォフォラの「翠冠玉・烏羽玉」の実生方法と栽培記録を掲載しています。

挿し木

さし芽は4~5月または8~9月頃が適期です。それ以外の時期は根が出にくいなど成功率が下がりますので、生育期の中でもこの時期に行うようにします。

手順

植え替えの手順の通りに株を抜き出し、土を落とします。そして子株を分けます。ロフォフォラの子株は手で引っ張って取れるタイプではなく、ナイフで切り取る必要があります。切り口がかなり大きくなり傷口が乾きづらいので、充分に乾燥させてから植え付けるようにします。親株は傷口が地面に触れないのですぐに植え戻して構いません。植え替えとほとんど同じ手順なので、植え替え時に株分けしてもよいでしょう。

植え替え

ロフォフォラの植え替えは2~3年に1回です。時期は4~5月頃または8~9月頃に行うようにします。植え替えでは根を切るため、その後の生育を考え休眠中や猛暑の時期は行わないようにします。

手順

作業前1週間程度断水して用土を乾かしておきます。鉢から抜きづらい場合は、手で鉢を叩いたりプラスチック鉢であれば側面を揉むと取れやすくなります。サボテンの根は大きく分けて3つの種類がありますが、ロフォフォラはそのうち太い根が塊根を形成してそこから細い根が出るタイプです。そのため太い根は切り詰めたりせず傷つけないようにし、周りの傷んだ細根や枯れた根などを整理します。赤茶色になっているところは傷んでいるので白くなるまで切り落とします。傷んだ根から腐敗が進み球体に及ぶことがあるので、傷んだ部分はしっかり切り捨てるようにします。

根を切ったり大きな根を傷つけてしまった場合は、日陰で3~10日間充分乾かします。その後鉢に清潔な用土を入れ、そこに株を据えて周りに土を入れていきます。鉢に植えた後は半日陰に置き、2週間後に徐々に水やりを開始します。

植え替えの効果

植え替えは棘を美しくするためだけではなく、根腐れを防止する、根詰まりを解消して生育をよくする、適度な鉢に植え替える、根ジラミなどの害虫を点検する、などの効果もありますので、必ず適期に植え替えを行うようにします。

土と鉢

土の基本

土は水はけと通気性がよく、適度な保水性があり清潔なものが適しています。水はけと保水性は相反するように思われますが、水はけは水を与えた時に勢いよく鉢底から抜けることで、保水性はサボテンが吸収する水分を土にある程度ため込むことです。いくらサボテンでも与えた水が全部下から抜け出てしまえば、水を吸収する暇もありません。通気は土の粒の隙間に空気がよく通ることを意味します。清潔な土は、病原菌やかび、害虫の卵などが入っていないという意味です。

その他、みじん(粉のようになった土で水はけや通気性を阻害してしまう)は必ずふるいなどで取り除いておきます。

市販品

土選びはそれほど難しくはなく、ホームセンターなどで販売されているサボテン培養土を用いれば問題ありません。ロフォフォラは小型種なので粒サイズは小粒程度が適しています。ただカビや藻が生えている様な土や中に水滴がびっしり付いているもの、匂いの強い土は避けるようにします。酸性土は偏りがなければ特段選びません。

自家製

自分で配合する場合は、赤玉土、日向土、鹿沼土などの基本用土に軽石、パーライト、バーミキュライト、もみ殻くん炭、腐葉土、川砂などを混ぜ込んで使います。このうちピートモスが弱酸性、もみ殻くん炭がアルカリ性など性質があるため、複数の土を混ぜて均等にすることが大切です。例としては赤玉土4:鹿沼土2:軽石1:くん炭1:ピートモス2などが考えられます。市販のサボテン用土でも、水はけが良すぎる場合は赤玉土を追加する、軽すぎる場合は川砂を少し入れると苗が立ちやすくなります。

鉢

結論からですが、サボテンの鉢には黒のプラスチック鉢が最適です。理由は黒色が一番熱を吸収して根を温める効果が強いこと、水の乾きがちょうど良く水やりをコントロールしやすいこと、硬質ポットで持ち運びがしやすいことなどです。逆に陶器の鉢は水の乾きが早く気化熱で冷えやすいので避けた方がよいでしょう。

鉢のサイズは株にちょうど良いものを選びます。大きすぎる鉢や小さすぎる鉢は根の生育にとってよくありません。

肥料

サボテン全般は成長速度が遅くたくさんの肥料は必要としませんが、鉢で育てているのであれば肥料や微量要素を補う必要があります。肥料を与える時は注意点があり、根詰まりしている鉢や長い間植え替えていない鉢、生育期でない時期、植え替え後すぐなどは避ける方が安心です。以下のような肥料があります。

・緩効性肥料のマグアンプKを土にひとつまみいれて植え付ける。

・液肥のハイポネックス1000~2000倍液を生育時に月1~2回、1回分の水やり代わりに与える。

※ハイポネックスには肥料の3大要素の他に植物に必要な微量要素も含んでいますので便利です。

病害虫

害虫

ロフォフォラはハダニがとても付きやすい種類です。ハダニの被害に遭うと肌の色が赤や茶褐色に変色します。見た目が悪くなるのはもちろんですが、樹液を吸うため株も消耗します。

ハダニが付くのには条件があり、一つは栽培環境が乾燥していることと二つ目は株の元気がないことです。もともと極度の乾燥を嫌うタイプで、乾燥させるとますますハダニがつきやすくなります。ハダニは水が嫌いなので水のスプレーなどをするとある程度は防げます。また殺虫剤は効かないため殺ダニ剤を散布します。また適期に植え替えをして適切な栽培をすることで、株を強健にしハダニ被害を減らすことができます。

又、他のサボテンと同じように根に根ジラミがついていないか、植え替え時にチェックすることが大切です。

病気

まずロフォフォラは根腐れを起こしやすいです。ロフォフォラの根は普通のサボテンと異なり塊根を形成します。そのため根が非常に肥大します。また冬でも断水しないことからも根腐れを起こしやすくなっています。植え替えなどを行うときは太い根を傷つけないよう丁寧に作業します。

ロフォフォラは日焼けしやすいです。原生地では、球体が土に半分埋まっている状態ですから直射日光が当たるのが苦手です。そのため夏は日よけをしないと日焼けします。日焼けして変色した部分は元に戻りません。また春先室内から急に外に出すと、弱い日差しでも日やけしますので、少しずつ慣らすようにします。

ロフォフォラによくあるトラブル

- 毛が汚くなってしまった・・・頭から水をかけないようにしましょう。花がらはまめに取り除きましょう。

- 日焼けしてしまった・・・室内においていた株はすぐ日なたに出さず、徐々に慣れさせましょう。夏は30%程度遮光したほうがきれいに育ちます。

- 株が赤茶色になってきた・・・ハダニが発生している可能性があります。よく観察し発生しているようであれば殺ダニ剤を散布します。