目次

カランコエ属の写真

月兎耳 月兎耳 |

チョコレートソルジャー チョコレートソルジャー |

胡蝶の舞錦 胡蝶の舞錦 |

胡蝶の舞錦 胡蝶の舞錦 |

白銀の舞 白銀の舞 |

ミロッティー ミロッティー |

マルニエリアナ マルニエリアナ |

子宝草 子宝草 |

胡蝶の舞 胡蝶の舞 |

唐印 唐印 |

朱蓮 朱蓮 |

福兎耳 福兎耳 |

紅提灯 紅提灯 |

ファリナセア錦 ファリナセア錦 |

不死鳥 不死鳥 |

フミリス フミリス |

赫蓮 赫蓮 |

しじみ蝶 しじみ蝶 |

シルバースプーン シルバースプーン |

カランコエの基本情報

| 科 | ベンケイソウ科 |

|---|---|

| 属 | カランコエ属(Kalanchoe) |

| 生育型 | 夏型 |

| 育てやすさ | 育てやすい |

| 成長速度 | 普通~速い(種類により) |

| 増やし方 | 挿し木〇、株分け〇、葉挿し〇と×(種類により) |

| 耐寒性 | 弱い |

| 耐暑性 | 普通~強い |

| 耐寒温度 | 5℃ |

| 実測温度 | 1℃~3℃~40℃ |

| 原産地 | マダガスカル島、南アフリカ、東アフリカ、ソコトラ島 |

| 花言葉 | 「あなたを守る」「幸福を告げる」「たくさんの小さな思い出」「おおらかな心」 |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

耐寒性-強い・普通・やや弱い・弱い

耐暑性-強い・普通・やや弱い・弱い

※耐寒温度は水やりを控えた場合の目安値(書籍などによる推奨値)で、状況によりこれより狭くなることがあります。

※実測値は半日陰の場合で直射日光下ではこれより低くなります。

カランコエの特徴

カランコエは多肉化していない通常の種類もありますが、葉に水を溜め込み水不足に強い多肉植物化したものもあります。多肉化カランコエは主に、マダガスカル島、南アフリカ、東アフリカ、東南アジア、中国など広く分布しています。夏を中心に春から秋まで生育する夏型の代表グループです。20℃~35℃程度で生育が盛んになり、10℃以下になると活動が低下し休眠状態になります。

寒さに弱い代表グループ

多肉植物の中でも特に寒さに弱い種類で、越冬温度は5℃以上、0℃以下でぐったりとして枯れてしまうことが多いです。そのため寒冷地の冬では室内の窓辺などに入れて育て、暖地でも寒波の日は室内へ避難させる必要があります。数時間であれば1~4℃でも枯れませんが、花付きが悪くなり葉の色も悪くなってしまうためできれば5℃を切る日は室内に避難させてあげましょう。

草姿が豊富で個性豊か

たとえばエケベリアはロゼット状のものが多く統一感があり、リトープスやハオルチアも一目でそのグループだと分かりやすいですが、カランコエは種類によって姿・形・色が全く異なります。もふもふの毛に覆われている月兎耳系、濃い模様が入るタイプ、葉から葉がでる子宝草、平らな葉が重なって伸びる胡蝶の舞、紅葉すると真っ赤に染まる朱蓮のようなタイプなど個性が豊かです。また葉が楽しめるのはもちろんですが、鮮やかな花を付けるものも多いのでしっかり花芽を付けさせ冬の開花を楽しみましょう。

育て方のコツは

- 冬の寒さが苦手なので概ね5℃以下の時は室内に入れる

- 斑入り種は少し性質が弱いので日よけなどに注意が必要

- 水は土がカラカラに乾いてからたっぷり与える

- 粉吹きや毛が生える兎系などは雨ざらしにしないほうがよい

- 冬室内での日光不足に要注意

カランコエは概ね育てやすく、初心者でも栽培しやすいです。注意点はやはり冬の寒さで、室内に入れる時期が長いためヒョロヒョロと徒長(間延び)させてしまいがちです。できれば植物育成ライトがあるとよいですね。夏の暑さには強く、半日陰なら40℃は枯れずに耐えます。

夏型ですが、実は強い直射日光にはそれほど強くなく、6~8月は日よけ(遮光)が必須になります。また雨ざらしにしないでおくときれいに育ちますので、できれば簡易ビニール温室内や軒下で栽培するようにしてください。

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 夏型 |

|---|---|

| 生育期 | 4~10月 |

| 休眠期 | 12~2月 |

| 緩慢な時期 | 11月、3月 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

※栽培カレンダーはあくまでも目安です。実際は土や鉢の種類、地域によって大きく異なります。この表は福岡県平野部で多肉植物用の棚を使って育てている場合の情報です。お住まいの地域や使っている土、置き場所によって適宜読み替えて下さい。

主な種類名

| 江戸紫(エドムラサキ) | Kalanchoe marmorata |

| 赫蓮(カクレン) | Kalanchoe sexangularis |

| ガストニス | Kalanchoe gastonis |

| 銀蝶(ギンチョウ) | Kalanchoe delagoensis ‘Tubiflora’ |

| 胡蝶の舞(コチョウノマイ) | Kalanchoe fedtschenkoi |

| 胡蝶の舞錦(コチョウノマイニシキ) | Kalanchoe fedtschenkoi variegated |

| 子宝草(シホウソウ) | Kalanchoe laetivirens |

| 朱蓮(シュレン) | Kalanchoe longiflora var.coccinea |

| 白姫の舞(シラヒメノマイ) | Kalanchoe marnieriana |

| シンセパラ | Kalanchoe synsepala |

| 扇雀(センジャク) | Kalanchoe rhombopilosa |

| 仙人の舞(センニンノマイ) | Kalanchoe orgyalis |

| チョコレートソルジャー | Kalanchoe tomentosa ‘Chocolate Soldier’ |

| 月兎耳(ツキトジ) | Kalanchoe tomentosa |

| 点兎耳(テントジ) | Kalanchoe tomentosa |

| 唐印(トウイン)・デザートローズ | Kalanchoe thyrsiflora ‘Desert Rose’ |

| 白銀の舞(ハクギンノマイ) | Kalanchoe pumila |

| ファリナセア | Kalanchoe farinacea f.variegata |

| 福兎耳(フクトジ) | Kalanchoe eriophylla |

| 不死鳥(フシチョウ) | Kalanchoe daigremontiana f.variegata |

| 不死鳥錦(フシチョウニシキ) | Kalanchoe daigremontiana f.variegata |

| フミリス | Kalanchoe humilis |

| マルニエリアナ | Kalanchoe marnieriana |

| ミロッティー | Kalanchoe millottii |

スポンサーリンク

※以下に掲載している目安はあくまで目安です。苗の状態や環境などにより適宜調節してください。

育て方のポイント

水やり

カランコエは生育期と休眠期がはっきりしています。そのため生育期には回数も多く、1回の量もたっぷり与えますが、休眠期にはほとんど水をやらないようにするのが基本です。

カランコエは生育期と休眠期がはっきりしています。そのため生育期には回数も多く、1回の量もたっぷり与えますが、休眠期にはほとんど水をやらないようにするのが基本です。

水やりの頻度や回数は環境(使っている土、鉢の種類や暖地か寒冷地か、苗のサイズはどのくらいかなど)によって変動するため、何日に1回何ミリリットル与えればよいといえないのが実情です。

しかし、「土がカラカラに乾いて数日経ってから与える」というのが基本になります。

目安は4~6月、9~11月は生育期で1週間に1回ほどたっぷり与えます。7~8月は生育期であるものの暑さで根が煮えたり蒸れたりしないように2週間に1回ぐらいに減らします。量も鉢底から流れ出るほどはやりません。生育が止まる12月~2月頃は少量の水を月1回だけか、または断水(全く与えない)にします。※室内に取り込んでいる場合は徒長に気をながら、2週に1回程度にします。

水やりのコツ

冬と夏は水やりの時間のタイミングに注意しましょう。夏は涼しくなった夕方に、冬はこれから暖かくなる朝~昼頃に与えます。5℃以下になるときや35℃を超える時は無理に水やりはしません。水をやる時は葉にかけるのではなく、根元に注ぐようにします。特に毛が生える系のカランコエは水やりの後に強光が当たると、葉焼け(その部分が黒っぽくなり枯れてしまう)になりやすいです。

置き場所

カランコエは雨ざらしでもよいと書いてあることがありますが、確かに一部はそうなのですが、多くの種類は雨の当たらない所で管理した方がきれいに栽培できますし、枯らすリスクを減らすことができます。近年は異常気象で雨の降り方や高温がカランコエにとっても厳しいものがあります。

カランコエは雨ざらしでもよいと書いてあることがありますが、確かに一部はそうなのですが、多くの種類は雨の当たらない所で管理した方がきれいに栽培できますし、枯らすリスクを減らすことができます。近年は異常気象で雨の降り方や高温がカランコエにとっても厳しいものがあります。

そして春夏秋冬、一年を通して充分風通しのよい環境で育てます。そして夏は日よけ(遮光)が必須です。カランコエは夏型なので、日よけが必要なことに意外と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、夏型は高めの温度を好むという意味で、必ずしも直射日光に強いというわけではありません。

置き場の目安は、4~5月と9~11月の生育期は日当たりのよい所に置きましょう。6~8月は日差しが強いため、斑入り種は特にですがその他の種類も50%遮光ネットを設置するか、明るい半日陰に置きます。12~3月は寒さに弱く5℃を下回ったら温室や室内に取り込み、5℃以上の日は屋外の日なたに出します。

室内に取り込むときも日当たりが確保できるところか、植物育成ライトがあれば長期間の室内栽培にも耐えやすくなります。花を楽しみたい場合は最低温度の5℃をしっかり守るようにします。(なお秋になっても夜明るい場所に置いているとつぼみがつかなくなりますので夕方から朝まではダンボール箱で覆うなどして暗い時間を確保しましょう。)

中には胡蝶の舞のように雨ざらしでも大丈夫な種類もありますが、月兎耳など毛が生えるタイプは汚れて茶色~黒くなってしまうので、基本は軒下など直接雨がかからないところに置きましょう。カランコエは多肉植物の中では特に寒さに弱いグループなので冬越しは注意が必要です。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

全体的には暑さに強いグループで、夏場に腐ったり、葉をたくさん落としたりすることはなく、夏越しは簡単なタイプです。ただ毛の生えている種類は真夏の直射日光には少し弱い印象を受けます。粉が吹いているプミラ(白銀の舞)は他より日差しに強いです。またカランコエは高温には強いものの湿気には弱いので梅雨~夏は特に通気のよい所で育てます。

全体的には暑さに強いグループで、夏場に腐ったり、葉をたくさん落としたりすることはなく、夏越しは簡単なタイプです。ただ毛の生えている種類は真夏の直射日光には少し弱い印象を受けます。粉が吹いているプミラ(白銀の舞)は他より日差しに強いです。またカランコエは高温には強いものの湿気には弱いので梅雨~夏は特に通気のよい所で育てます。

夏の管理

いつから日よけを始めたらよいかですが、正確には多くの種類で6月に入る頃からとなります。(もっと早く5月初め頃から30%ネットを張って50%に張り替えられるのであればそれのほうが望ましいです。)特に斑入り種は早めからしっかり50%遮光しないといけません。

風通しと土の乾燥、適度な遮光の3つの対策をしておけば実測値45℃程度を耐えます。

夏型の種類ですが、真夏の水やりはやや注意が必要です。昼間に水やりしてしまうと土の温度が上がり根がダメージを受けてしまうことがあるため、夕方の涼しい時間に与えた方が安全です。

耐寒性と越冬最低温度・冬越し方法

冬の寒さに弱く越冬最低気温の推奨値は5℃以上で、多肉植物の中では真っ先に寒さにやられるタイプです。凍結させたり霜が降りたり寒風が当たったりすると枯れてしまいます。

冬の寒さに弱く越冬最低気温の推奨値は5℃以上で、多肉植物の中では真っ先に寒さにやられるタイプです。凍結させたり霜が降りたり寒風が当たったりすると枯れてしまいます。

また葉が凍っても根が凍っていなければ春に復活することもありますが、ゼロからのスタートに近くなってしまいます。またせっかく蕾みをつけても7℃以下が続くと花も咲かなくなってしまうことがあります。

冬の管理

冬は休眠期でほとんど水やりは必要ありません。カランコエは冬に花が咲く種類が多いですが、葉や茎に溜め込んでいる水分で開花することができるため、慌てて水やりする必要はありません。

水やりは暖かい日に月1回程度少量でOKで、5℃以下になるときはほぼ与えないようにします。そのため関東以北の寒冷地では室内への取り込みが必須になります。カランコエを複数育てていて、窓辺が占領されてしまう場合は日の入らない室内でも、植物育成LEDライトを導入すれば育てられます。

また暖地でも寒波でマイナスになることがあります。そうするととろっと溶けて枯れてしまうので、寒波が予想される日は室内にいれてあげましょう。

そんなとき、簡易ビニール温室に入れたらよいのではと思う方もいらっしゃると思いますが、暖房設備のないビニールを張っただけの簡易ビニール温室では保温効果はないため、残念ながら寒さ対策には効果が低い点に注意してください。

スポンサーリンク

増やし方

カランコエは挿し木(さし芽)、株分け、種類により葉挿しができます。

カランコエは挿し木(さし芽)、株分け、種類により葉挿しができます。

増やすのに適した時期は4~10月の比較的長期間で、温度的には20~35℃程度の間の時期です。逆に冬に向かう11月や寒さの厳しい12~2月、まだまだ生育が鈍い3月頃は挿し木や葉挿しなどをしないようにしてください。

カランコエは根の出る速さが種類により速いもの(胡蝶の舞など)~遅いもの(福兎耳など)があります。太い針のような根を伸ばすもの、気根を出すもの、細い根がびっしり生えてくるタイプもあります。繁殖は比較的簡単な種類で、生育期に枝を切っておいておけば難なく根が出るものが多いです。

また挿し木や葉挿しなどで増やすときは、しっかり成長するまで1ヶ月~数ヶ月間は直射日光に当てず、明るい日陰や半日陰、室内の窓辺など少し暗い所で管理するようにしましょう。

挿し木(挿し芽)の方法:

まず挿し木が可能です。挿し木は生育期に親株から5~10cm程度茎をカットし、4~5日程度空の瓶などに立てかけておきます。それから乾いた土に挿し、発根(0.5cm~1cm程度)したら水やりを始めます。

種類によりますが発根するまで5日~3週間程度かかります。カットした親株からは2ヶ月後ぐらいに新芽が出ることが多いです。この間、直射日光の当たらない室内などで管理します。

もし発根のタイミングが分からない場合や、根の出るのを確実に見届けたい場合は、4~5日で乾いた土に挿さず、空の鉢や空き瓶などに挿し穂を立てかけたまま発根を待ってもOKです。

徒長してしまった場合の剪定(切り戻し)

カランコエは夏の暑さに強い反面、高温でも生育が旺盛で場合によっては徒長してしまうことがあります。そのような茎は5~7cm程度適当な長さで剪定し、挿し木用に活用することができます。

カットした親株からは脇芽が出る場合が多いので、こちらも適度なサイズにカットして整え、脇芽が出るのを待ちます。10月半ば以降は気温が下がり、剪定した枝からの発根が遅くなるので早めに行ってください。

葉挿しの方法:

葉挿しができる種類もあります。朱蓮や赫蓮などは発根が難しいですが、子宝草は葉をもぎとり土の上に置いておくと、葉の先々から何個も新芽と根を出しそこから子株ができあがります。子宝草の場合は、親葉の付け根がちぎれていても大丈夫です。

葉挿しができる種類

子宝草、月兎耳、胡蝶の舞など

葉挿しが難しい種類

朱蓮、赫蓮、唐印(デザートローズ)、白銀の舞、ファリナセアなど

株分けの方法:

株分けという方法で増やすこともできます。株元から芽が出てきたり、混み合ってきたら鉢から抜いて、根を少しつけて別の容器に植え付けるか、根がない苗の場合は芽がある程度大きくなって切り取り(もぎとり)、新しい鉢に植え付けます。

根がある場合は、すぐに水をやって構いませんが、切り取りの場合は根がないため、挿し木の要領で発根するまで待ってから水をやるようにしてください。

植え替え

苗が大きく成長し、次第に鉢が小さくなってきてしまった場合、植え替えを行いましょう。

カランコエは成長速度が速めなので、3号鉢(口径9cm程度)など小さめのうちは1年に1回植え替えを行ってください。(特に胡蝶の舞のような旺盛な種類は年1回必要です。)それ以上大きな鉢の場合や生育遅めのタイプは2年に1回程度で大丈夫です。

もし茎から下に伸びる根(気根)が出ている場合は、根詰まり(鉢が根で一杯になっていてこれ以上成長できない状態)しているサインなので、この場合も早めに植え替えを行ってください。

植え替えも休眠期は避けるのは挿し木や葉挿しと共通しているのですが、少し異なる点があり、植え替えは「生育期の初期か少し前」に行うのがベストです。植え替えは4~10月の間に行うことができますが、最良なのは3月末頃から4月頃です。

植え替え作業の意味

元気に育っていると植え替える必要はないのではと感じがちですが、鉢植えで長期間育てるのには欠かせない作業で、古い土を新しくしたり、養分を補ったり、枯れ葉と同じように枯れた根を除去して新しい根を伸ばしやすくしたり、根につく害虫がいないかチェックしたりする役割があります。

植え替えの手順

事前に水やりを1週間ほど控えて土を乾燥させておきましょう。

※根を多く切った場合はすぐに水をやらずに4~5日待ちますが、底のほうの根をちょっと切った程度ならすぐに水をあげて構いません。

土

多肉植物のカランコエは葉や茎に水を溜め込む性質があります。そのため通常の植物より水はけ(排水性)や通気のよい、水持ちがやや悪いぐらいの土が適しています。通常の野菜や花苗用の培養土はしっとりして保水性があり肥料分も多いため、根腐れしやすく適していません。

多肉植物のカランコエは葉や茎に水を溜め込む性質があります。そのため通常の植物より水はけ(排水性)や通気のよい、水持ちがやや悪いぐらいの土が適しています。通常の野菜や花苗用の培養土はしっとりして保水性があり肥料分も多いため、根腐れしやすく適していません。

市販では多肉植物・サボテン用の培養土が販売されています。これを買ってもよいですし、自分でオリジナルの土を作ることもできます。

多肉植物におすすめの土については以下のページで解説しています。

自分で配合する場合

作る場合は赤玉土や鹿沼土をメインとし、適宜くん炭やピートモス、パーライト、日向土(軽石)などを混ぜ合わせます。(9cm程度の鉢であれば細粒~小粒程度のサイズがあっています。)

水はけ、通気性を重視するため、保水性がある赤玉土、鹿沼土だけにするのではなく、排水性を高めるパーライトや軽石を入れるのがおすすめです。

土は種類によって性質が異なり、バランスよく配合するためには3~5種類の土を混ぜ合わせたほうがよいです。ピートモスは酸性度が強いため、酸性度調節済みのものを使ってください。くん炭は入れすぎるとアルカリに傾くため5%程度にしましょう。

(例)赤玉土1:軽石1:ピートモスか腐葉土1

(例)赤玉土5:パーライト3:腐葉土2 +川砂 など

※9cm以上の大きめの鉢では、軽石を鉢底にしくと水はけがよくなりますが、それ以下のサイズならほぼ鉢底石はなくてもよいです。

鉢の選び方

鉢サイズについて

鉢サイズは購入時のサイズから1年に1回程度の植え替えで、一回りずつ大きくしていきます。5cm~10cm程度の小さなカット苗であれば、2.5号鉢(口径7.5cm)程度が適しています。

胡蝶の舞のような生育速度が速いものは、大きな鉢に植えるとそれに合わせるように株が増えていきます。あまり大きくしたくない場合は、小さめの鉢に植えておけばそれ以上に大きくなることはありません。逆にたくさん増やしたい場合は苗より少し大きめに植えやすくなりますが、あまり大きすぎない鉢にしてください。

プラ鉢と陶器の鉢

植木鉢にはプラスチック鉢(プラ鉢)と陶器製の鉢(駄温鉢、素焼き鉢など)がありますますが、それぞれ性質に差があります。

プラ鉢は軽く適度な水持ちがあり、陶器製の鉢は水分の蒸発が速く通気性が高い、夏に鉢の温度を下げる効果がある、という特徴があります。そのためプラ鉢に植えたら週に1回の水やりになるところ、陶器製の鉢だとそれより高頻度に水をあげる必要があります。また黒のプラ鉢は熱くなってしまいますが、陶器の鉢は気化熱現象により鉢が冷える作用があります。

使い分け

カランコエはプラ鉢・陶器の鉢のどちらにも植えることができます。鉢の性質や特徴、お世話できる頻度などを踏まえて選択してみてください。

ちなみに胡蝶の舞のような大きくなる種類はプラスチック鉢だと苗の重みで鉢が転がることがあるので、陶器の鉢がよいかもしれません。軽量・小型のプラ鉢をお探しの方には、カントー製のA-30という鉢や日本ポリ鉢販売のプレステラなどがちょうどよい大きさと収納性がありおすすめです。

肥料

多肉植物のカランコエは通常のカランコエと異なり、それほどたくさんの肥料は必要としません。

多肉植物のカランコエは通常のカランコエと異なり、それほどたくさんの肥料は必要としません。

しかし全くいらないかというとそうでもなく、鉢での栽培では養分や微量要素が流出して不足してくることがあるので、少なめを与えるようにします。

- 生育が悪いと感じられるとき

- 早めに大きくしたい場合

- 葉を肉厚にしたい場合

- 前回の施肥から時間が経っている場合

などには肥料をあげましょう。

多肉植物に用いる肥料には液肥(液体肥料)と固形肥料(緩効性化成肥料)がありますが、液肥は生育期(カランコエでは4~10月頃)に主に与え固形肥料は元肥として植え替え時などに土に混ぜ込んで与えます。どちらか一つで充分で両方与える必要はありません。

肥料の与え方

追肥として液肥をあげる場合は4~10月のうち2ヶ月間に合計3~4回与えます。例えば4月と5月に合計3~4回ほど、水やり代わりにたっぷりと与えます。液肥の持続効果は1~2週間程度なので、2週間おきに与えるとよいですね。(詳細はその肥料のラベルの表記を見ながら与えてください。

(例)ハイポネックス原液や花工場原液などを2,000倍~1,000倍程度に薄めて4月に1回、5月に2回与える

元肥として固形肥料を与える場合は、植え替え時(植え替えの季節)にひとつまみ~3つまみ程度を土に入れて混ぜ、通常通りに植え付けます。

(例)マグァンプK小粒を9cm程度のポットに3つまみ入れて株を植え付ける

花

カランコエは冬にオレンジや赤色の釣り鐘のような花を咲かせ、開花難易度はやさしめです。一年を通してよく日に当て体力をつけて育てていれば、10月ごろからつぼみがつき始め冬~春に開花します。1つの花の寿命は2週間くらいでしょうか。

カランコエは短日植物といい、一定期間暗い時間がないと蕾みをつけない特徴があります。そのため室内など夜でも明るい環境で育てると花芽がつきません。室内で育てている場合は、外が暗くなってきたら鉢に段ボール箱をかぶせるなどして夜を擬似的に作り出します。

種を採らない場合は、花が咲き終わったらハサミで花がら摘みをします。(種を作るのにエネルギーを使ってしまうので)また多肉植物には花を咲かせると株の一生を終えて枯れてしまう種類がありますが、カランコエはそうではなく開花後も生き続けるのでご安心ください。

病害虫

カランコエは病害虫がほとんど心配ない丈夫な種類が多いです。

害虫ではイモムシがややつきやすく、モンシロチョウやアゲハチョウなどから卵を産み付けられ虫食いが発生します。土に撒いて退治するタイプの殺虫剤(オルトランDXなど)を撒いておくと簡単です。また根にネジラミ(サボテン根コナカイガラムシ)がついていることがあるので、生育不良の場合は掘り出して根を点検しましょう。

梅雨時を中心に5~8月頃はカビ病に注意します。病気になってしまった葉は治らないので農薬をあらかじめまいておくのも一つの手ではありますが、カランコエの場合は頻度が低いので、そこまでする必要はないと思います。

病気ではありませんが成長が旺盛なものほど生理障害である根詰まり(鉢の中が根で一杯になる)しやすいので植え替えをしっかり行う必要があります。また葉が日焼け(葉焼け)しやすいので、6~8月頃は遮光を欠かさないようにしましょう。

冬は霜に当てたり凍結させたりすると助からないため天気予報を事前にチェックし、3~5℃を下回りそうな日は室内にいれてあげましょう。

販売店や値段など

多肉植物のカランコエは割と一般的に販売されており、多肉植物を販売している園芸店やホームセンターなら常時並べているのをみかけるはずです。

胡蝶の舞、フミリス、仙人の舞、月兎耳、子宝草などは特に有名です。

また店頭にない場合や自宅近くに園芸店がない場合は、通販サイトでも購入することができます。確認したところ楽天市場とヤフーショッピング、アマゾンなどで販売されていました。その他フリマを利用している方は、メルカリやヤフオクなどでも苗を購入することができます。

通販でも店頭でもおしゃれな容器に植えてあってそのまま飾れるものもありますし、ただ黒いポットに入っているものもあります。またフリマでは切った茎を販売するカット苗や、抜き苗(土を落とした苗)の形の販売もあります。

値段

価格は希少度(レア度)、大きさ、苗の形態によって異なります。先ほど挙げたような種類はポット苗で1鉢330円から買えます。少し珍しいものは500円以上することがありますが、小さな苗でよければ500円以下で買えるものが多いです。逆に直径15cmなど大きな鉢に立派に群生している苗だと3,000円以上してしまう商品もあるようです。

またネット通販では送料が600~1,000円程度かかるケースが多いですが、フリマでは第四種郵便という植物を安価で送れるサービスを使って送料を節約することが可能です。(最安73円~)

カランコエによくあるトラブル

トラブル事例

下葉が取れたり丸まって枯れてしまう

下の方の葉が落ちたミロッティー

長く栽培するにつれて下のほうの葉が落ちるのはある程度自然なこと(生理現象)です。上に伸びると少しずつ下の方の葉は枯れて落ち、その頃になると株元から子株が出てきたりします。しかし一気にたくさん落ちる、真ん中より上の方まで葉が落ちる、などの時は根詰まりを疑います。根詰まりは鉢の中で根がいっぱいに張ってしまい、もうそれ以上根が伸びることができない状態です。植え替えて古い根を除去したり、ひとまわり大きな鉢に植えて根詰まりを解消してあげましょう。また水やりが極端に少ないと下葉を落とすことがあるので、水やり頻度・量を見直してみてください。

夏に葉に黒いシミのようなものができた

胡蝶の舞の葉焼け

これは葉焼けと呼ばれる現象と思われます。夏場、強い光になれていない株を急に日なたに出したり、昼間に水をやりその水滴がついたまま直射日光が当たったりすると、その部分が焼けて黒いシミのようなものがつくことがあります。葉に水滴を残さない、日光の強さに応じて日よけをするなどで対策します。

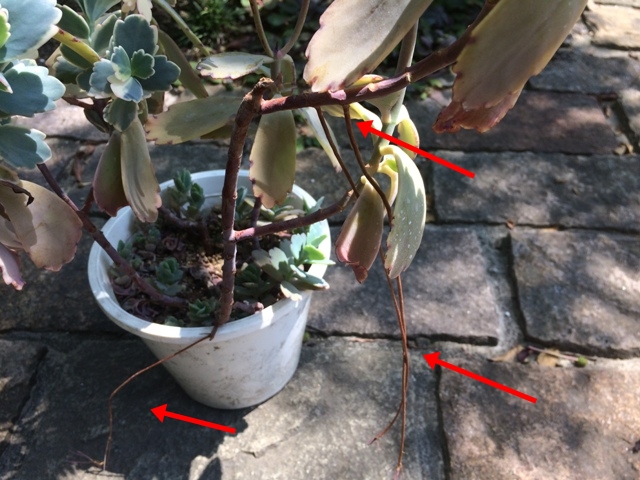

枝から根がでてきた

胡蝶の舞の気根

これは気根と呼ばれるもので、枝から根が出てくる現象です。気根は茎の途中から出てきてやがて土に到達し、体を支えるなど根の代替的な役割をします。カランコエは気根が出やすい多肉植物で、気根が出ること自体はある程度自然です。放置しても問題ないことが多いですが、中には長い間植え替えをしていなくて鉢が根で一杯になり、根がこれ以上伸びることができない、というサインとして出していることがあります。もし植え替えを1年以上していなかったり、鉢サイズが小さくなってしまっている場合は、植え替え・鉢増しをしてみてください。

Q&A

花を咲かせたい

カランコエは夜の長さが夜の長さが長くなることで花芽をつける短日植物です。そのため室内栽培など夜も明るい環境に置いていると花がつきません。そのような環境で育てる場合は、自然界の明るさに合わせて夕方から段ボール箱をかぶせるなどして暗くしてあげる(短日処理)と花芽をつけやすくなります。

5℃以下にするとどうなりますか?

あくまで個人的なデータとなりますが、管理人の環境下では胡蝶の舞、胡蝶の舞錦、月兎耳系、子宝草、不死鳥、ミロッティー、白銀の舞、朱蓮などを5℃以下にしても1~2℃あれば溶ける、凍る、枯れるなどの現象は起こりませんでした。1~2℃は一晩でのデータですが、3℃程度なら毎晩続いても問題ないことを確認しています。

近所に胡蝶の舞や子宝草などが屋外栽培してある場所があるのですが、そちらでは0℃の日も問題なくみえ、マイナス2℃になった日にどろっと溶けて枯れていました。(管理人は怖いので1℃以下にはしていません。)水やりを控えめにすれば3~5℃は問題ないですが、マイナスは不可能という理解でよいかと思います。