目次

ヒロテレフィウム属の写真

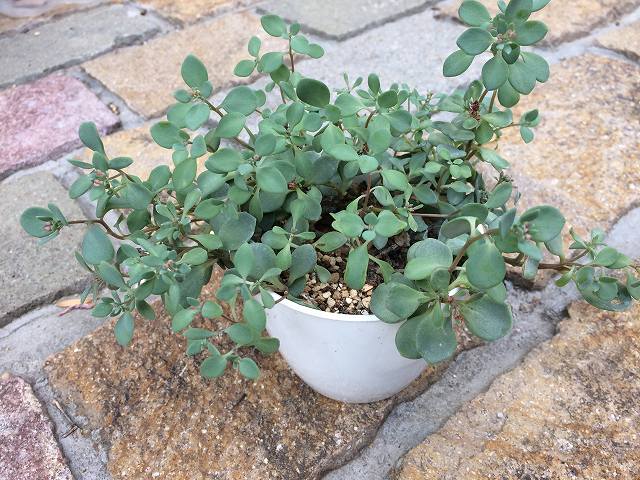

ミセバヤ ミセバヤ |

ミセバヤのつぼみ ミセバヤのつぼみ |

ミセバヤの開花 ミセバヤの開花 |

紅葉したミセバヤ 紅葉したミセバヤ |

白雪ミセバヤ 白雪ミセバヤ |

日高ミセバヤ 日高ミセバヤ |

ヒロテレフィウム属(Hylotelephium)の特徴

| 科 | ベンケイソウ科 |

| 属 | ヒロテレフィウム属(Hylotelephium) |

| 生育型 | 夏型 |

| 育てやすさ | 普通 |

| 成長速度 | 普通 |

| 増やし方 | 挿し木 |

| 原産地 | 東アジア |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

特徴

セダム属に分類されていたこともありましたが(今でもセダムの名前で販売されていることもあります)、現在はヒロテレフィウム属になっています。ただ全く無関係なのではなく近縁のグループです。それは花が咲いたときによく似ているのでも理解できます。日本にも自生している多肉植物の一つで、耐寒性がありマイナスでも戸外で冬越しできます。秋になるとつぼみを付け、初冬にピンクや白の5枚の花びらの花をたくさん咲かせます。その後越冬しますが、マイナスになると葉を全部落とし茎もなくなり地下茎だけで生き延び、また春になるとそこから新しい茎を伸ばします。

育て方

セダムと近い種類ですが、セダムよりやや根腐れしやすく夏場は茎腐れも起こりやすいです。特に白雪ミセバヤは別格で栽培難易度がとても高く繁殖なども失敗しやすいです。普通のミセバヤは栽培難易度は簡単なほうです。白雪ミセバヤは年中の雨ざらしは危険でできれば雨よけがあったほうがよく、その他は少々雨がかかっても大丈夫です。白雪ミセバヤは挿し木にはコツがいり、湿った用土でないと根が出にくい一方、根の出ないまま茎が腐って失敗してしまうことがあります。その他のミセバヤは放置していて特別世話をしなくても問題なく成長します。

育て方のコツ

- 年間を通して雨ざらしにしない

- 冬は地上部が完全に枯れるが、春になると再び新芽を出す

- 他の多肉植物より乾燥に弱い

- 蒸れや根腐れしやすいので風通しをよくする

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 夏型 |

|---|---|

| 生育期 | 4~11月 |

| 休眠期 | 12~3月 |

| 緩慢な時期 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

主な種類名

| カラフトミセバヤ | Hylotelephium pluricaule |

| カラスミセバヤ | Hylotelephium sieboldii |

| 日高ミセバヤ | Hylotelephium cauticola |

| 白雪ミセバヤ(ケープブランコ) | Hylotelephium ‘Cape Blanco’ |

スポンサーリンク

育て方のポイント

水やり

基本的には土が乾いたのを確認してからたっぷりの水を与えます。土が乾かないうちに水やりをしてしまうと、根腐れを起こす心配があります。

基本的には土が乾いたのを確認してからたっぷりの水を与えます。土が乾かないうちに水やりをしてしまうと、根腐れを起こす心配があります。

季節ごとの水やり

生育期の4~11月は土が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり、頻度としては1週間に1回程度与えます。ただ6月の梅雨時は土が乾きにくいので頻度を減らし、7~8月も生育がやや鈍るため月2回程度にします。秋は春と同じくらいの頻度でたっぷり与えます。

11月頃から葉が紅葉してきて12月以降零下になると茎と葉が落ちて地下茎だけになります。こうなったら月1回くらいの水やりで充分です。葉がないから枯れたと思ってしまいがちですが、根はちゃんと生きていますので、忘れず水を与えてください。すっかり忘れて水を与えないと本当に枯れて春から新芽が出なくなってしまいます。春に新芽が出てきたら徐々に頻度と量を増やしていきます。

0℃を下回る寒さに当たると葉と茎が枯れて落ちますが、それほど寒くない冬の暖地などでは寒さが強まらず、枯れないまま冬越しする場合があります。その場合は月2~3回は水を与えてください。

置き場

基本的に直射日光に当てて育てますが、耐陰性もややあり、一年中半日陰でも育ちます。夏場は午前中だけ日が当たり午後は陰るような所が望ましいです。あるいは半日陰程度の所でかんかん照りの所は避けましょう。ミセバヤは紅葉しますが、きれいに紅葉させるためには秋から冬にかけて良く日に当てます。

基本的に直射日光に当てて育てますが、耐陰性もややあり、一年中半日陰でも育ちます。夏場は午前中だけ日が当たり午後は陰るような所が望ましいです。あるいは半日陰程度の所でかんかん照りの所は避けましょう。ミセバヤは紅葉しますが、きれいに紅葉させるためには秋から冬にかけて良く日に当てます。

マイナスになると地上部が枯れますが、葉を落とさずそのままの姿で楽しみたい場合、3℃を切ったら室内に取り込みましょう。室内は日差しがかなり弱いため、直射日光があたる窓辺に置きます。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

耐暑性は強いほうです。水やりを控えることとかんかん照りの直射日光に当てないことが大切で、半日陰で水やり少なめで育てれば実測値40℃でも普通に耐えます。

耐暑性は強いほうです。水やりを控えることとかんかん照りの直射日光に当てないことが大切で、半日陰で水やり少なめで育てれば実測値40℃でも普通に耐えます。

白雪ミセバヤの場合

難しいのは白雪ミセバヤです。白雪ミセバヤは夏の暑さに弱く、水などをやるとすぐに蒸れて茎が腐ってきます。また6月の梅雨時など雨が多い時期は枯れた下葉が土に落ち、それにカビが生えて収拾が付かなくなります。しかし水をやらないでいると茎がポロポロ落ちてきてしまいます。白雪ミセバヤだけは性質が弱く夏越しに苦労します。メセンであるリトープスより難しいかもしれません。

越冬最低温度と冬越し方法

耐寒性も強いほうです。夏型~春秋なので冬に弱いと思われがちですが、意外と強く、冬場地上部は枯れますが、地下は凍らない限り生きています。凍らせてしまうと回復は望めませんので、耐寒性が強いといっても過信はできません。

耐寒性も強いほうです。夏型~春秋なので冬に弱いと思われがちですが、意外と強く、冬場地上部は枯れますが、地下は凍らない限り生きています。凍らせてしまうと回復は望めませんので、耐寒性が強いといっても過信はできません。

寒冷地や北海道などでは、冬マイナス10℃に及ぶことがあり、室内へ取り込んだ方が安全です。関東と関東以南であれば、寒い冬でも戸外栽培可能です。

増やし方(挿し木)

ミセバヤは挿し木で殖やすことができます。適期は5~6月です。茎を5cm程度切り、少し湿った用土に挿します。1週間後からしっかり水やりを行います。

ミセバヤは挿し木で殖やすことができます。適期は5~6月です。茎を5cm程度切り、少し湿った用土に挿します。1週間後からしっかり水やりを行います。

特に白雪ミセバヤの場合、湿った土に挿さないといつまでも根が出ません。また湿った土に挿すことでとてもカビが生えやすくなっています。そのため湿った用土に植えて必ず戸外の日陰に置きます。そうすることでカビ対策と発根促進を両方することができます。白雪ミセバヤの場合、挿し穂が5cmも取れないことが多いので、挿し木では地際まで挿し穂を挿してしまいます。

植え替え

ミセバヤの植え替え時期は3~4月です。生育が旺盛なので植え替えてその際株分けしていくと、どんどん殖やすことができます。しかし植え替え不足に強いほうで、数年植え替えなくても毎年春に元気に新芽を出すのも事実です。とはいってもだんだんと地際の付け根が硬くなって新芽が出づらくなるので、1~2年に1回は植え替えたほうがよいでしょう。

植え替える場合は、前1週間程度水やりを控えて土をほぐしやすくします。鉢から丁寧に抜いて周りの根を落とし、元気な根を残して3分の1くらいの長さに切り詰めます。その後元の鉢か一回り大きな鉢に植え付けてすぐに水を与えます。他の多肉植物はすぐに水をやらない場合が多いですが、セダムと近いミセバヤはすぐに水を与えて問題ありません。

土と鉢

土は他の多肉植物の用土と同じく、水はけがよいものが適しています。粒サイズは小粒程度で、あまりごつごつした大きな粒は向いていません。ヒロテレフィウムは日本でも自生しているので、少々水持ちがよい普通の草花の土のような土でも、根腐れしづらいです。白雪ミセバヤはカビやすいので、通常の多肉植物の培養土がよいでしょう。土は市販の多肉植物用の土に少しバーミキュライトなど水持ちのよい改良土を混ぜ合わせたものか、自分で配合したものでも大丈夫です。例えば赤玉土をメインに鹿沼土、腐葉土、くん炭などを混ぜ込んでいきます。

土は他の多肉植物の用土と同じく、水はけがよいものが適しています。粒サイズは小粒程度で、あまりごつごつした大きな粒は向いていません。ヒロテレフィウムは日本でも自生しているので、少々水持ちがよい普通の草花の土のような土でも、根腐れしづらいです。白雪ミセバヤはカビやすいので、通常の多肉植物の培養土がよいでしょう。土は市販の多肉植物用の土に少しバーミキュライトなど水持ちのよい改良土を混ぜ合わせたものか、自分で配合したものでも大丈夫です。例えば赤玉土をメインに鹿沼土、腐葉土、くん炭などを混ぜ込んでいきます。

肥料

地植えしない場合(鉢で育てる場合)は肥料が不足するので、通常の植物の半分程度の肥料を施します。具体的にはマグアンプKなどの緩効性肥料を植え替え時に土に混ぜるか、生育期の4~6月や9~10月に月2回、ハイポネックスなどの液肥を与えます。

地植えしない場合(鉢で育てる場合)は肥料が不足するので、通常の植物の半分程度の肥料を施します。具体的にはマグアンプKなどの緩効性肥料を植え替え時に土に混ぜるか、生育期の4~6月や9~10月に月2回、ハイポネックスなどの液肥を与えます。

病害虫

害虫が付きやすく、イモムシに葉を囓られたり、花にアブラムシがついたり、カメムシやコガネムシなどがたかることがあります。病気は特に心配ありません。その他、水はけの悪い土に植えて根腐れさせないように注意します。白雪ミセバヤの場合、梅雨時の蒸れ・腐りに注意します。

害虫が付きやすく、イモムシに葉を囓られたり、花にアブラムシがついたり、カメムシやコガネムシなどがたかることがあります。病気は特に心配ありません。その他、水はけの悪い土に植えて根腐れさせないように注意します。白雪ミセバヤの場合、梅雨時の蒸れ・腐りに注意します。