コチレドンから分離されたチレコドン、名前がややこしいですが、冬型コーデックスを代表する種類です。ナミビアから南アフリカに50種類ほどが棲息しています。

このサイトでは2022年秋に種まきをして、初めて種から育てていくことになりました。チレコドンの成株は育てておらず、予備知識がないのですが、実際に育てることで栽培経験を積んでいきたいと思います。

目次

- 1 チレコドンを種まきで育てる

- 2 実生(種まき)に必要なもの

- 3 種の蒔き時(適期)

- 4 チレコドンの実生で大切なこと

- 5 チレコドンの種まき方法

- 6 チレコドンの実生記録

- 6.1 1ヶ月目(2022.10)

- 6.2 2ヶ月目(2022.11)

- 6.3 3ヶ月目(2022.12)

- 6.4 4ヶ月目(2023.1)

- 6.5 5ヶ月目(2023.2)

- 6.6 6ヶ月目(2023.3)

- 6.7 7ヶ月目(2023.4)

- 6.8 8ヶ月目(2023.5)

- 6.9 9ヶ月目(2023.6)

- 6.10 10ヶ月目(2023.7)

- 6.11 11ヶ月目(2023.8)

- 6.12 12ヶ月目(2023.9)満1年!

- 6.13 1年1ヶ月目(2023.10)

- 6.14 1年2ヶ月目(2023.11)

- 6.15 1年3ヶ月目(2023.12)

- 6.16 1年4ヶ月目(2024.1)

- 6.17 1年5ヶ月目(2024.2)

- 6.18 1年6ヶ月目(2024.3)1年半!

- 6.19 1年7ヶ月目(2024.4)

- 6.20 1年8ヶ月目(2024.5)

- 6.21 1年9ヶ月目(2024.6)

- 6.22 2年0ヶ月目(2024.9)

- 6.23 2年1ヶ月目(2024.10)

チレコドンを種まきで育てる

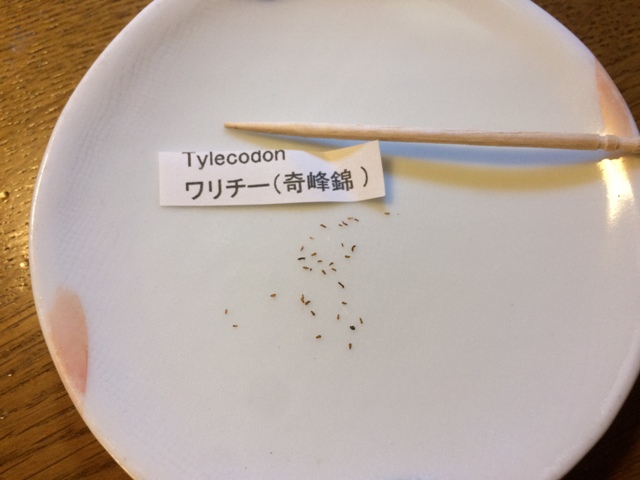

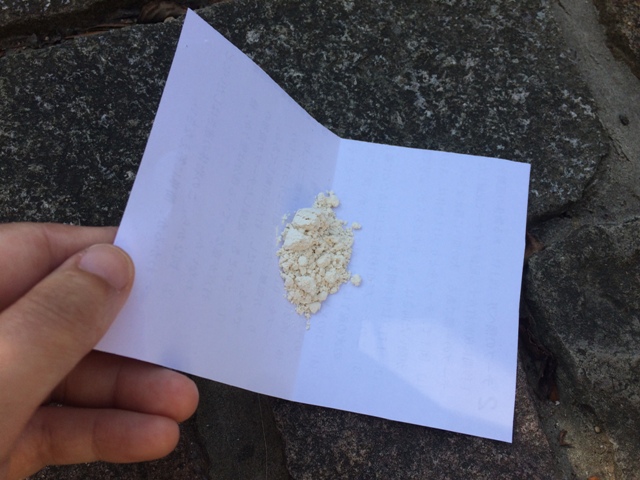

チレコドン「ワリチー」の種子

冬型コーデックスは夏型コーデックスより発芽に苦労する種類が多く、栽培難易度が高いとされています。更に腰水(底面吸水)や遮光(日よけ)を必要とする、寒さに弱く室内への取り込みが必要など管理が面倒です。

しかしチレコドンを育てる意義はごっつい感じに太っていく「塊根」です。この塊根を作るためには、種まきから育てていく必要があります。

今回実生するのはチレコドン「ワリチー(奇峰錦:キホウニシキ)」です。後で分かりましたが、チレコドンの中では発芽難易度が高いそうです。当面はワリチーを育てていきますが、あまりにも発芽率が悪い場合は、万物想(レティキュラツス)に変更するかもしれません。

以下はメルカリからお借りした育ったときのワリチーの写真です。

画像引用:https://jp.mercari.com/item/m77528633486

実生(種まき)に必要なもの

- 種子

- 種を蒔く鉢

- 鉢を浸ける容器

- プラスチックのラベル

- 種まき用の土

- 通常の多肉植物用土

- 土を混ぜる厚手の袋

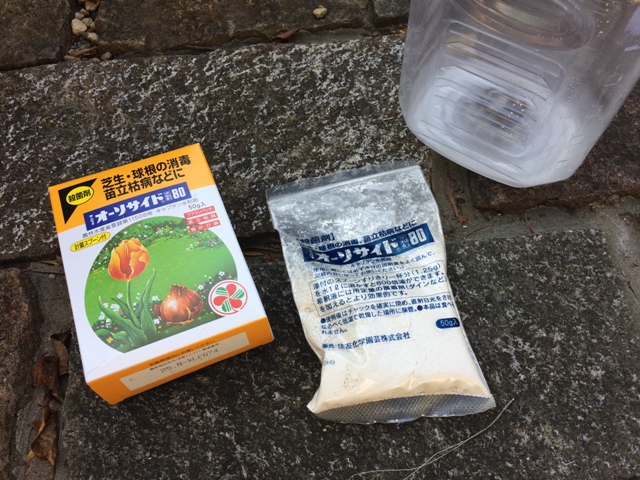

- 殺菌剤(オーソサイド)

- 殺菌剤を溶かすペットボトル

- 霧吹き

- 消毒用のお湯

鉢の用意

ここではホームセンターなどで入手しやすく安価な「プレステラ90」というプラスチック鉢を使いました。この鉢に土を入れて種を蒔きます。他の鉢をお持ちの方はそれでも良いですし、鉢がない場合は、百均などにあるプラスチックトレイでもよいですし、カップ麺や食品の空き容器に蒔く方もいます。

そして鉢を水に浸けるための大きめの容器が必要です。ここでは家にあった空きのプラスチックケースを使いました。適当な入れものがない場合は、百均に売っているプラスチックケースや、家にあるもので済ませたい場合は、2Lのお茶や水のボトルを切って加工したものでも代用可能です。

また土の消毒にお湯を使いますが、プレステラ鉢は土をいれてその上から熱湯を注いでも変形しないことを確認しています。

土の配合と種類

土は様々な意見があり、赤玉土を単用する方もいれば、何種類も混ぜてこだわる方など様々でこれといった正解はないようです。ただ、腰水(底面吸水)をするため肥料を入れないという点は共通のようです。

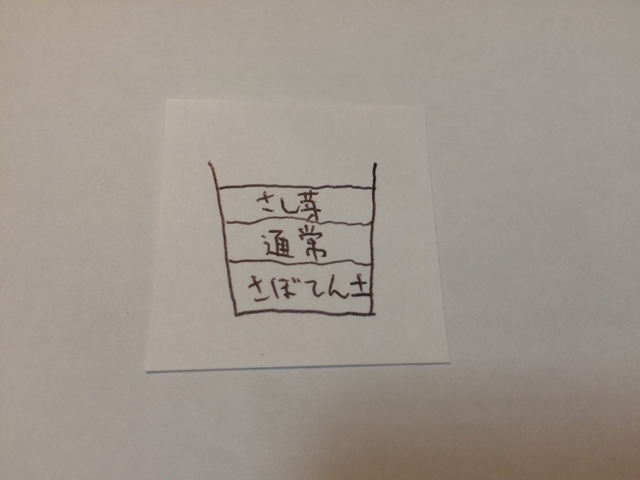

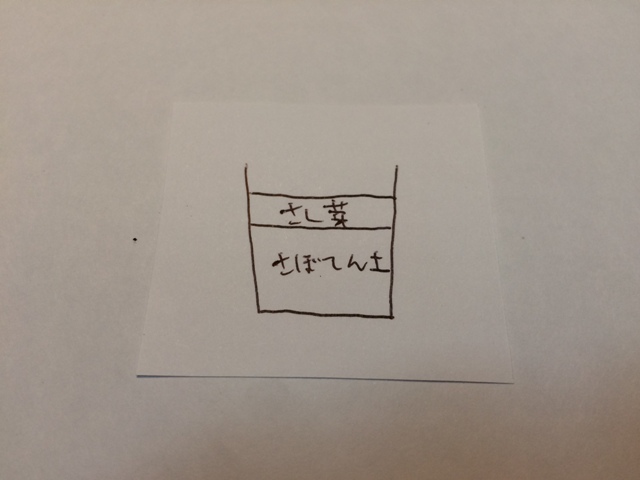

今回の配合

土は3層にしました。プレステラの深さを3等分にし、底3分の1に花ごころサボテンの土を敷きました。その上に通常の多肉植物の土を入れ、表土には花ごころさし芽種まきの土を入れました。通常の多肉植物の土というのは、赤玉土や日向土、ピートモス、パーライトなどを自分で混ぜた小粒のものですが、用意できない場合花ごころさぼてんの土で代用することも可能です。

チレコドンの種はかなり小さく、発芽したての芽はとても小さく根張りも最初は弱いです。そのため目の粗い土は避け、種まき用の市販の土を使いました。一方中間から底の部分ではやや水はけがよく根をしっかり張らせたいため、通常の多肉植物の土を使いました。

種をまいたら半年程度は植え替えができません。そのためポットの底から表面まで種まきの土を入れるより、中間部以下は普通の多肉植物の土がよいのではないかと思います。

市販でも充分可能

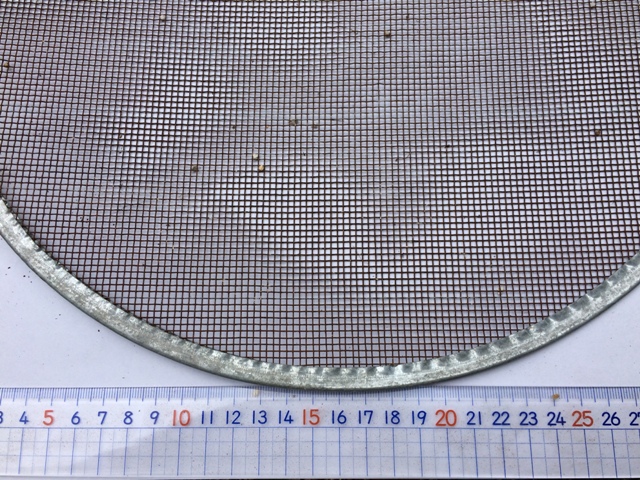

ただしこれはやり方の一例に過ぎず、全部市販の土で代用することもできます。大切なのは表土には3mm程度のふるいでふるった極細かい土を敷き、底から中程に入れる土は5mm程度のふるいでふるった細かめの土を使うことです。ふるいは100均やホームセンターなどで販売されています。

また、肥料は腰水の間はないほうがよいため、最初から肥料入りになっているのは避けた方が良いと思います。(腰水が終わってから与えます。)

花ごころさぼてん多肉植物の土

花ごころの市販用土で軽石・バーミキュライト・ゼオライトなどが入っている土で、肥料が入っていない土です。水はけと根腐れ防止に重点を置いています。

花ごころの市販用土で、バーミキュライト・パーライト・ピートモス・鹿沼土でできており、肥料が入っていないものです。さぼてんの土より細かく細粒で種まきの表土に適しています。

自作の土で、細粒~小粒の赤玉土・日向土・ピートモス・パーライト・くん炭を1:1:1:1:0.5で混ぜたものです。多肉植物の成株に使っている土で、適度な水はけと水持ちがあります。(管理人は自分でブレンドしましたが、単体の土が用意できない場合は、花ごころのさぼてん多肉植物の土で充分代用可能です。)

例えば

花ごころさし芽種まきの土と、さぼてん多肉植物の土をこのような層で入れる方法が考えられます。

必要なものと費用

| 種をまく鉢 | 鉢をすっぽりいれられる容器 | 殺菌剤 |

|---|---|---|

プレステラ90 プレステラ901個30円 ホームセンター |

プラスチックケース プラスチックケース家にあったもの |

オーソサイド オーソサイド1箱 800円 Amazon |

| 細粒の土(表面用) | 細かい土(中間用) | 通常多肉用土 |

花ごころのさし芽・種まき用の土 花ごころのさし芽・種まき用の土5L 600円程度 Amazon |

花ごころのさぼてん多肉植物の土 花ごころのさぼてん多肉植物の土5L 600円程度 Amazon |

通常の培養土 通常の培養土赤玉土・日向土・バーミキュライト・ピートモス・パーライトを同率で混合 |

| ふるい(5mm) | ふるい(3mm) | |

中間の土を作るためのふるい(5mm程度) 中間の土を作るためのふるい(5mm程度)Amazon |

表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度) 表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度)Amazon |

殺菌剤スプレー | 消毒用の湯1L~ | スコップ |

オーソサイド用のスプレー容器 オーソサイド用のスプレー容器800倍に薄めたオーソサイド用のスプレー容器 Amazon |

鍋で沸騰させたお湯1L程度 鍋で沸騰させたお湯1L程度自宅 -円 |

土入れスコップ 土入れスコップ大小で300円程度 |

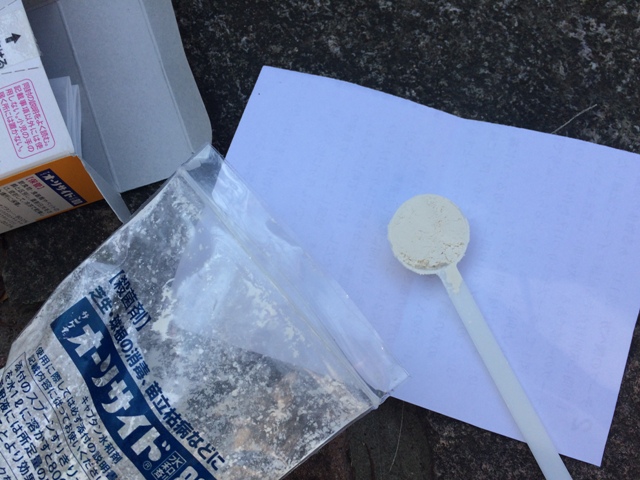

オーソサイドは殺菌剤で種子のカビを防ぐためのものです。ベンレートでもよいのですが、オーソサイドのほうが藻や青ゴケを防ぐ効果が高いので、最近はオーソサイドを使うようにしています。

水を1cm程度張り、そこに鉢をつけることができれば、腰水用の容器はなんでも構いません。

種の購入方法

チレコドンの種子は主にネット通販で入手します。自分で成株を育てて受粉し種を採取している場合はそれが一番よいですが、無理な場合はヤフーショッピング、ヤフオク、メルカリなどで入手します。

また種を大量に購入する場合は、海外のオンライン通販ショップ(ケーレスなど)で購入する方法もありますが、検疫の費用などを考えるとよほどたくさん買わない限り割高になってしまいます。

種を購入するとき一番大切になるのが、「種の信頼性」です。信頼が置ける販売業者か、メルカリやヤフオクでは出品者が信頼できるかをしっかりチェックしましょう。

特にメルカリやヤフオクでは偽物(チレコドンではない種子が届く)を掴まないよう、また採取年月が分かっており、交配親の写真などが載せられている、検疫証明書の画像が載せられているかなどの点が大切です。

以下ではいくつかの入手方法を解説しています。

メルカリでも多肉植物の種を多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます) よろしければ、下記のコードをお使いください。

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

スポンサーリンク

種の蒔き時(適期)

チレコドンは秋から春にかけて成長する「冬型」の多肉植物です。そのためタネの蒔き時は9月~10月が適期とされます。

まだ実験中なので確証はありませんが、夏に蒔いてしまうと芽が溶ける、高温で発芽しないなどの可能性があります。また冬型コーデックスですが、ペラルゴニウムのように低温にさらさないといけないということはなさそうで、冷蔵発芽処理は不要で、通常の戸外の環境で発芽すると思われます。

※冬型コーデックスの冷蔵発芽処理については、以下のページをご覧ください。

冷蔵発芽処理について

チレコドンの実生で大切なこと

- あまり古い種は使わない

- 秋に涼しくなってから蒔くこと

- 土を殺菌してから使うこと

- 最初から肥料は与えない

- 種まきから2ヶ月程度は腰水(底面吸水)にすること

- 直射日光下はダメで半日陰で管理すること

- 覆土しないが蓋をする

- 硬質ポットに植えること

- 成株とは異なる育て方をすること

種の新鮮さ

チレコドンはパキポディウムほど種の新鮮さは求めないようですが(注意:実際に試したわけではありません。)、何年も寝かしておけるメセン類と比べると、新しいもののほうがよいでしょう。

蒔き時

発芽の適温は現時点では不明ですが、10~20℃程度という説があり、また種類によっては20℃以上を保てる春に蒔く必要があるようです。発芽次第このページで報告させていただきます。

土の殺菌

土は必ず新品のものを使いましょう。病気や虫などがいる可能性がある古い土は避けたほうがよいです。また新品であっても使う前に必ず熱湯で消毒し、さらに殺菌剤をスプレーしておく必要があります。

土の細かさ

チレコドンのワリチーの種はかなり小さく、発芽時の芽はとても芽は小さいので表土は細かめ、中間から底までは適度な水はけのある普通の多肉植物の土を使うとよいでしょう。

肥料のやり方

種まきからごく初期(3ヶ月以内)は、肥料をやるとカビや藻が出やすいので与えないようにします。またもともと無肥の土(肥料が入っていない土)を使います。4ヶ月後以降は希釈した液肥を時々水やり代わりに与えて成長を促進させます。また有機肥料はカビの元となるので、必ず化成肥料(化学肥料)を使うようにします。

腰水(底面吸水)

根がしっかりと生え充分成長するまで、水やりは腰水(こしみず)=底面吸水という形を取ります。発芽から数ヶ月以内の間は土がカラカラに乾くと芽も枯れてしまいますし、ジョウロで与えると苗が倒れがちです。

そのため発芽して2ヶ月程度は腰水で管理し、絶えず表土が濡れるようにします。腰水の水は腐らないように時々交換します。苗がしっかり立ってジョウロからの水やりに耐えられるようになったら、底面吸水を終了します。

→腰水の解説ページ

時期ごとの管理場所

直射日光下に置くと強い日光で芽が枯れるので、必ず半日陰か50%遮光ネットを張ったところで管理します。11月以降は遮光無しで問題ありません。また暗すぎる所はダメで、室内などに設置すると芽がヒョロヒョロと伸びて倒れてしまう「徒長」を起こします。また室内管理だと風が吹かず高確率でカビが出ます。そのため戸外の半日陰・50%遮光ネットの下に置くようにしましょう。(初秋の9~10月中旬頃)

硬い素材のポット

腰水の交換などポットを移動させることが多いので、持ち上げても形が崩れないプレステラなどの硬質ポットが適しています。薄いビニールポットは持ち上げたとき形が変わり、土がぐちゃぐちゃになってしまうため適していません。

覆土はしないでラップも使わない

覆土はしません。また種が小さく充分に土から湿り気を吸えるため、ラップで覆う必要はありません。

種まきから1~2年の苗の管理

チレコドンは冬型の多肉植物なので夏は水をやってはいけないと思いがちですが、小さく弱い芽で保水性も少ないため、真夏でも月に1~2回の水やりを続けます。特に1回目の夏は水切れに注意します。

そのため、このサイトに書いてあるやり方が唯一ではありません。あくまでも参考程度にしていただければ幸いです。

チレコドンの種まき方法

準備

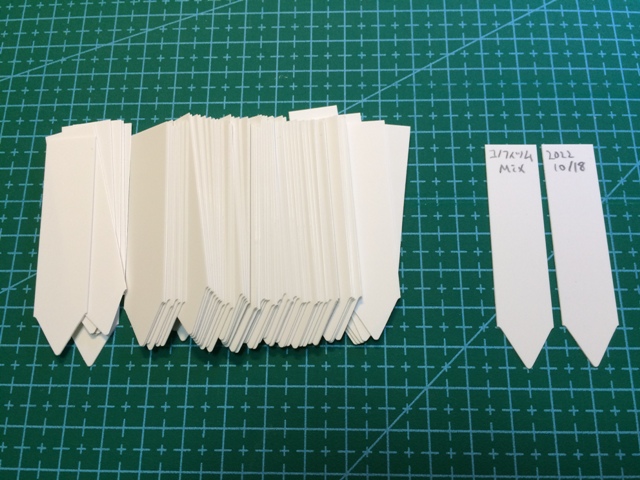

まずラベルを作ります。

用意したプラスチックラベルに蒔く種の名前と日付などを書いておきましょう。他にも色々種をまくとどの鉢がどの苗だったか分からなくなってしまいます。

カビや腐敗、雑菌の防止に用具や鉢、鉢を浸ける容器などをしっかり洗っておきましょう。理想をいうと、種を蒔く鉢は新品のものが望ましいです。

ペットボトルのような細い口の容器に入れる場合は、折った紙を使うとこぼしにくいです。

オーソサイドはかなり沈殿しやすいので、必ず使うたびに振ってください。

土をふるう

土はあらかじめふるって粒サイズを小さく均一にしておきましょう。ここでは3mmのふるいでふるった土を表土(一番細かい)にし、中間の土は5mmのふるいでふるいました。

さし芽種まきの土も同様にふるっておきます。

日当たりを考えて、土は鉢の上から5mm~1cmほどの深さまで目いっぱい入れたほうがよいです。

土の消毒をする

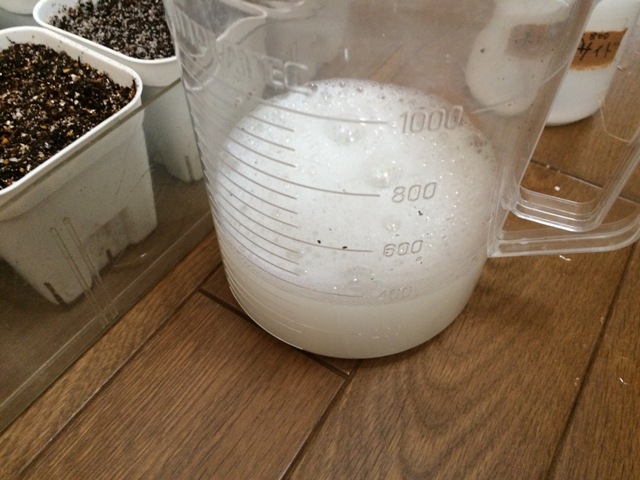

土の消毒方法はいくつかありますが、ここではプレステラ90に土を入れ、その上からお湯を充分に注ぐ方法にしました。更に殺菌剤のオーソサイドを800倍に薄めたものを土に注ぎ、表土にはくまなくスプレーしました。

土は階層を作っているので注いだ時に構造が崩れないよう、慎重にお湯を注ぎます。

鉢底から充分お湯が流れ出てきたら底面吸水用のプラスチックケースに鉢を並べ、土の上からオーソサイド800倍液を注いでいきます。

腰水に使う水は鉢が1cm~1.5cm程度浸かる程度の量で問題ありません。

種をまく

チレコドン「ワリチー」の実際の粒サイズ

熱湯で土を消毒し、オーソサイドを溶かした水をたっぷりかけておきます。土が充分に冷めたのを確認してから土にのせます。

発芽までの日数は?

管理人の環境(白い遮光ネット3枚重ねで気温は最高22℃/最低13℃程度)では、播種から7日目に初めて発芽しました。しかし発芽率は良くなく17日経過後の発芽は7個で25%となっています。その後少しずつ発芽が進み、44日目の発芽が最後でした。また発芽率は28個蒔いて10個と発芽率36%と低かったです。(原因は特定できず…)

置き場(遮光環境)と水やり(腰水)

10月中旬までは日差しが強いため、半日陰の環境に置きます。10月下旬は22%の白い遮光ネットを3枚程度重ねるだけでよくなります。11月からは遮光ネットを外して問題ありません。最低温度は5℃程度のため、5℃を切るようになったら室内の日の当たる窓辺に移動させます。

室内では土にカビが生えやすくなるため、適度に通気が良いところが最良です。難しいようであれば、USBミニ扇風機などで時々風を送りましょう。

また窓のない室内でも、植物育成LEDライトがあれば育てることができます。

チレコドンの実生記録

1ヶ月目(2022.10)

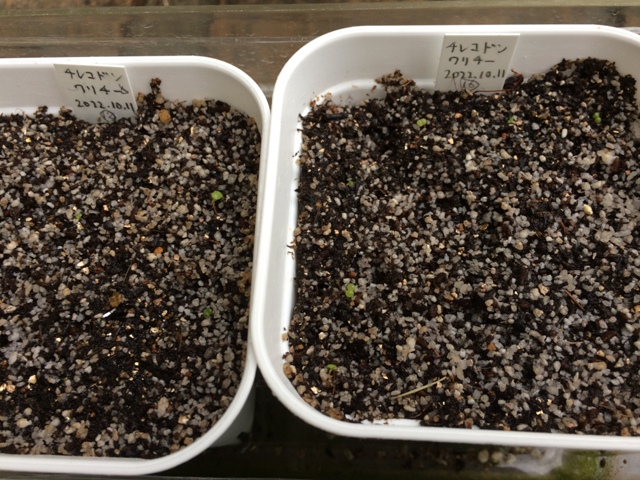

2022/10/11

28個播種しました。

2022/10/13

戸外の環境に移しました。60%遮光ネット(シルバー)に加え白い遮光ネット4枚を重ねています。

2022/10/15

60%遮光ネット(シルバー)を外しました。これで白い遮光ネット4枚のみになりました。

2022/10/18

合計3個発芽しました。

2022/10/19

白い遮光ネットを3枚重ねにしました。

2022/10/24

合計5個発芽しました。

2022/10/28

合計7個発芽しました。

2ヶ月目(2022.11)

色々なタネを蒔きましたが、管理を簡単にするため10月を1ヶ月目、11月を2ヶ月目にカウントさせていただいています。

2022/10/31

合計8個発芽しました。

2022/11/3

合計9個発芽しました。鉢の一方にハイポネックス500倍を散布しました。

2022/11/6

9個のままです。この日から遮光ネットを完全に外しています。

2022/11/9

変わらずですが少し大きくなったような気がします。

2022/11/12

やはり9個止まりです。気候は最高22℃/最低12℃程度を続けています。腰水はしっかり行っています。

撮影日:2022/11/12

写真では小さくて分かりづらいですね。

2022/11/15

合計9個を維持

一鉢のみにハイポネックス500倍をスプレーしましたが、成長が良くなったため残りの一鉢にもスプレーしました。コーデックスは塊根をしっかりさせるためには肥料はないほうがよいと書いてありましたが、ワリチーのように初期に芽があまりにも小さい場合は与えても良さそうな感じがしてきました。

2022/11/18

合計9個を維持

2022/11/21

合計9個を維持

11月末にもなりますが気温は10月下旬のような感じが続き、最高気温が20℃、最低気温が12℃程度となっています。

まだ双葉のみで、本葉が生える兆候はありません。引き続き腰水と直射日光下での管理を続けていきます。

2022/11/21

鉢2つ両方にハイポネックス500倍液をスプレーで与えました。

2022/11/24

合計10個

2022/11/27

合計10個

2022/11/30

藻の防止のため、オーソサイド800倍スプレーを散布しました。

※11月末をもって3日おきの発芽数確認は終了させていただきます。

3ヶ月目(2022.12)

【12/1記】この11月は気候もよく暖かかった(最高気温22℃/最低気温12℃程度)ですが、この2日急に寒くなってきました。今後2週間の予測気温は、最高気温13℃/最低気温8℃となっています。

チレコドンのワリチーは相変わらず小さな芽ですが、ハイポネックス500倍で葉が大きく分厚くなりました。

また、10/11に種まきして3日おきに芽の数を確認してきましたが、10/31までの20日間でほとんどの芽(9個)が出てそれ以降は1個しか発芽していないことから、気温が下がると発芽しにくくなるのではないかと感じました。ただこの間の気温の変化はほとんどなかったため、気温だけが要因とも考えにくいです。

また、ワリチーは直射日光に当てないと発芽しない「好光性種子」かもしれないと考えましたが、日よけを外して直射日光栽培に切り替えた後も発芽数は増えなかったので、日光が原因とも考えにくいです。

発芽率が悪かった原因は今のところ分かりません。

栽培は、現在も戸外の直射日光下で、水やりはとてもジョウロではできないので底面吸水です。5℃を切ったら室内に取り込みますが、まだ2週間以上先の見込みです。

2022/12/16

【12/16記】めっきり寒くなりました。この間1℃の予報で1回取り込みし、12/18にかけても1℃の見込みで取り込みを行う予定です。

チレコドンは耐寒温度が5℃と聞いていましたが、実際には3℃まで耐えています。

ハイポネックスを与えましたが、成長はゆっくりで、本葉が出ていません。まん丸の双葉のままです。

ワリチーは今年の秋に蒔いた種の中で、唯一現在も常時腰水管理しています。

こちらのページに管理人の地域での気温と天気の記録を付けたものを公開しています。お住まいの地域に合わせて読み替えていただければと思います。

4ヶ月目(2023.1)

【2023/1/4記】12月に入ると気候は急変、前半は最高温度15℃/最低気温5℃程度でしたが、後半には最高が10℃行かなくなったり、下が0℃になったりと急激に寒くなりました。天気も曇り空が多く、雨、雪が降り晴れたのは12日間だけでした。

ワリチーは成長速度がゆっくりで、ペラルゴニウムやオトンナと比べるとまだまだとても小さいです。それでも11月頃与えた肥料で葉が膨らみ分厚くなっています。ですが4ヶ月目の今もまだ本葉は出ていない模様です。

本当は5℃を守るのがよいのでしょうが、毎晩室内に入れるのが面倒なので、寒さがとても強い夜間温度が2℃を下回る日のみ室内に入れています。

水やりは底面吸水(腰水)で3週間に1回ほど水を張って吸わせています。

5ヶ月目(2023.2)

【2/1記】数日前まで日本海側を中心とする日本全体が10年の1度といわれる大寒波が襲っていました。暖地である福岡県福岡市も例外ではなくマイナスを3日連続で記録するなど、強い寒さが続きました。多肉植物は1℃を下回る1/21~1/31まで全部の種類を室内に取り込んでいました。

チレコドンは2℃以上の日は戸外ですが、下回る時は室内に入れています。大寒波で先日までずっと室内に入れていて、昨日戸外に出したばかりです。

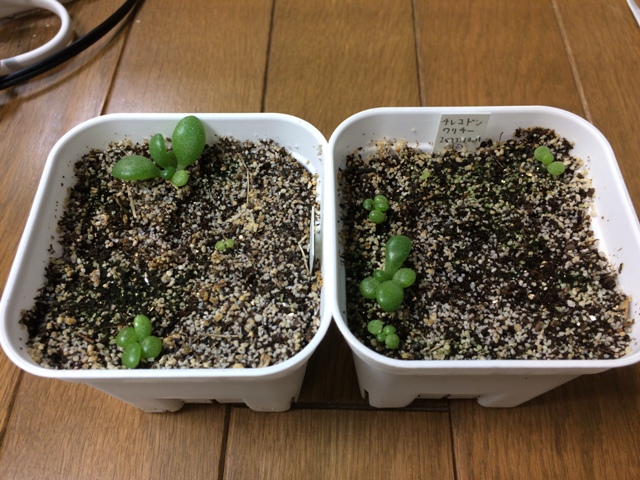

あまり変化はありませんが、1株に本葉らしきものが出ているのが確認されました。それ以外の株もだいぶ大きくなって、写真でも見えやすくなっています。オトンナとペラルゴニウムはもう本葉が数枚出てそれなりに大きくなっているのに、チレコドンはまだこれほど小さいままです。同じ冬型でも属が違えば、生育速度もこんなに違うのですね。

水やりはこの間に1回のみで、土がかなり乾いてから腰水で適度な量を吸わせています。

6ヶ月目(2023.3)

【3/1記】2月は全体的に暖かな日が続きました。最高気温は2桁の日(10℃以上)が26日間、10℃を切ったのは2日間のみでした。最低気温は27日間10℃以下でした。天気は平年並みでした。2月末からは日差しがやや強くなってきたのを感じられました。

チレコドンは1月に引き続き大きな変化はありません。ただ本葉が大きくなって丸々としています。

置き場所は2月はほとんど戸外の日なたに出しています。しかし日差しが強くなってきたため2月28日から22%の白い遮光ネットを1枚張り始めました。

水やりは2月の間、2~3回与えました。苗の量が小さいため土が乾きにくいですが、外は風通しがよいため表面から乾いていくようです。

7ヶ月目(2023.4)

【4/3記】今回は家の工事のため写真撮影が早めとなっています。ご了承ください。環境について、3月は例年よりかなり暖かく、最高気温が18~22℃程度、最低気温が7℃~12℃程度となりました。天候もよく快晴と晴れを合わせて20日間でした。この間どの種類にとってもゆるく成長できる最適な気候でした。

相変わらず成長が遅く小さな芽ですが、ころっと膨らみ2対目の葉を出し始めています。

3月初め頃から日差しが強くなってきたため、前面に22%遮光ネットを3枚重ねています。(上部は簡易ビニール温室の1段目の陰になっています)おそらく4月の終わり頃には50%遮光ネットに変える必要性が出てくると思います。

水やりはまだ上からジャブジャブできないので、14日に1回ほど底面吸水しています。それから3日ほどは土が湿っていますが、それ以外の日は乾いています。

8ヶ月目(2023.5)

【5/1記】4月は全体的に小雨で快晴・晴れの日が続きました。(晴れ・快晴の日が17日間)温度的には最高気温が20~25℃、最低気温が10~15℃と穏やかな気候でした。

ワリチーは7苗が生き残りました。葉は分厚くなっていますが、まだ塊根のようなものは見当たりません。

屋外の簡易ビニール温室は日が奥まで当たらなくなってきました。そのため5/1本日から室内に移し、植物育成ライトを当てて8,000ルクス程度で管理しています。送風は夜をメイン(00:00~08:00)に昼も3時間程度行っていきます。室内温度は18~23℃程度です。

水やりは4月の間は2回行いました。

9ヶ月目(2023.6)

【6/1記】5月も引き続きずっと室内に置いていますが、室温は22~26℃程度でした。植物育成ライトは5,000ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は11:00~17:00の6時間です。(5/28頃までは夜間も行っていましたが、乾きすぎるので半分にしました。)

ペラルゴニウムは完全に葉が枯れて塊根だけになりましたが、チレコドンは青々した葉がまだ付いています。

冬型ですがまだ小さく保水性も弱いため、水やりは10日に1回ほど行っています。

10ヶ月目(2023.7)

【7/3記】6月も引き続きずっと室内に置いています。室温は26~29℃程度でした。植物育成ライトは5,000ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は6/16まで00:00~6:00と11:00~17:00の12時間、6/17から18時間、6/23から11:00~22:00の11時間にしていました。

もうすぐ1年になろうという時期までやってきましたが、チレコドンの成長速度はゆっくりで、昨月とあまりかわりません。

季節外と知りながら、植え替えを行いました。

11ヶ月目(2023.8)

【8/3記】7月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が29℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。外は連日の猛暑日で8/2は38℃を観測するなど厳しい暑さが続いています。植物育成ライトは5,000ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は7/10から8:00~20:00と0:00~4:00の合計16時間にしています。

7月になってやっと旧葉が枯れてきました。ですが8/3の現在もまだ完全に枯れてはおらず、しぼんだ葉がくっついたままです。

屋外で育てていれば水やりはしないのかもしれませんが、今は室内の送風環境下なので1週間に1度は水やりをしています。

正直今の状態では機能している葉はないので、日陰に放置していてもいいような気がします。

12ヶ月目(2023.9)満1年!

【8/30記】8月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が30℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。屋外は猛暑が続き、連日35℃(気温、完全な日陰の温度)を超え、50%遮光した環境でも43℃と猛烈な暑さが続いています。更に高温注意報が出て9月猛暑が続くそうです。植物育成ライトは5,000ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は00:00~5:00と12:00~18:00の11時間行っています。

ペラルゴニウムは2週間ほど前起きてきました(新葉が出てきました)が、チレコドンはまだ休眠中のようで葉が出てきません。(写真に写っている緑色のものは旧葉です。)塊根は濃い緑色で、土に半分潜っています。

時々水をやって葉の茂っている苗より暗い所に置いて、芽吹きを待つのみです。

1年1ヶ月目(2023.10)

【10/11記】チレコドンは9月末から芽吹きを始めました。1年経ったとは思えないような極小さな苗ですが、今のところ6株が生存しているようです。

これまで室内で植物育成ライトを使って育てていましたが、屋外も日が当たるようになってきたため、9月半ばから外に出せるようになりました。最初は50%遮光ネット、白いネット2枚(40%)、白1枚(22%)に張り替えつつ、ようやく10/10に無遮光での栽培に切り替えることができました。

1年2ヶ月目(2023.11)

【11/10記】引き続き屋外で無遮光の環境で育てています。

すっかり葉も出揃いましたが、葉の様子が本当にワリチーなのか?というような姿をしています。他のチレコドンの種類なのか、はたまた全然異なる種類なのか、心配になってきます。ですが一応冬型の生育サイクルの多肉植物のようです。。

水やりは週に1回で量はしっかりめに行っています。

1年3ヶ月目(2023.12)

【12/5記】11月は暖かかったのですが、11月末~12月に入り急に寒くなり平年並みの気温に下がりました。

11月は多くの日が快晴か晴れで土も良く乾いたのですが、11月末~12月になって一転、どんよりした曇り空の多い日本海側気候らしい空模様となってきました。

ワリチーの生き残った株は5苗、すっかり葉が茂ってきました。最近5℃を切る日も出てきており、室内の環境に移動する日も近いと思います。

1年4ヶ月目(2024.1)

【1/17記】更新が遅れ気味になって申し訳ありません。

昨年から引き続き非常に暖かい冬とは思えないような日が続いています。チレコドンは生育がとてもよく、写真のような形の葉をたくさんつけています。写真だと分かりづらいですが、緑色の小さな塊根らしきものも育っています。水やりは2週に1回です。暖かいと土の乾きも速く、高頻度の水やりが必要になります。

1℃の予報が出た時のみ室内に入れますが、今年は暖かいのでほとんどその機会がありません。

1年5ヶ月目(2024.2)

【1/31記】1月半ばまでは暖かかったですが、下旬に入り急激に気温が低下、毎日0℃まで下がる低温が続いています。多肉植物は昨日まで全種類で室内に取り込みしていました。

チレコドンは耐寒性5℃とされていますが、1℃の予報が出てはじめて取り込みしています。2~3℃なら問題ないようです。1月は下旬が寒く毎日0℃まで落ちていたため、チレコドンも室内に入れていました。水やりは引き続き10日に1回ほどです。

1年6ヶ月目(2024.3)1年半!

【3/14記】今年の2~3月は雨や曇りの日が多く、晴れの日が少ないです。しかし気温は非常に高い日が続いており、厳冬期と思えない暖かさでした。

暖かいのでほとんど外に出しっぱなしにしていました。2月末から快晴の日は22%遮光ネットをかけています。その他は特に変わりありません。

1年7ヶ月目(2024.4)

【3/31記】3月はこの時期には珍しく雨・曇りの日が多めでした。しかし晴れるとかんかん照りで落差が激しく遮光ネットは快晴の日に合わせてかけっぱなしになっています。気温は相変わらず高めで日中は20℃、夜間も14℃程度あります。

ワリチーは引き続きオトンナやペラルゴニウムと同じく22%遮光ネット1枚の環境に置いています。ただ簡易ビニール温室の下段なので徐々に日差しが差し込みにくくなっています。平地で育てるのであれば22%程度では足りないと思います。

今が一番土が乾く時期でしょうか?10日に1回ほど割と多めを与えています。

1年8ヶ月目(2024.5)

【5/2記】4月もこの100年間で一番暑い4月となったそうです。気温は最高が24℃程度、最低が18℃程度でした。

簡易ビニール温室の中段に置いていて上面からは日が当たらず、前面から少し日が入る状態で、22%遮光ネットを2枚かけています。日差しが随分強くなってきました。

ワリチーは少し塊根のようなものが見えるようになってきました。

水やりは2週間に1回程度にしています。ワリチーはまだまだ葉が黄緑色で元気ですが、同じく冬型コーデックスのペラルゴニウムは4月中で葉がほとんど枯れて休眠期に入りました。

1年9ヶ月目(2024.6)

【6/13記】5月後半~6月初めの気温は最高が28℃、最低も20℃を超えるなど徐々に暑くなってきました。天候は晴れが多く降水量は少なめだと思います。

今年はまだ屋外の半日陰~日陰に置いています。まだ気温が上がり切らずのためか葉は落ちずに緑色そのままです。

水やりは2週に1回、その他の世話はしていません。

2年0ヶ月目(2024.9)

【9/11記】更新が3ヶ月もできなくてすみませんでした。今年の猛暑は観測史上初の高値を記録し、多肉植物への影響も大きかったと思います。現在も33~37℃が続き猛暑が長引いています。

ワリチーはまだ新葉は出さずにそのままです。例年より暑いので仕方ないのでしょう。※今年は最高37℃の日が7日ほどもある猛暑でしたが、屋外の簡易ビニール温室の奥の暗い所に置きっ放しにしていました。

次の更新までに無事芽吹いてくれることを祈っています。

2年1ヶ月目(2024.10)

【10/22記】ようやく涼しくなってきました。今年はあまりに長い夏でした。

チレコドンは10月頃から急に芽吹いてきました。枯れていなくてよかったです!

葉はどんどん大きく茂り株間が狭まってきたのを感じ、1苗1鉢に植え替えました。しっかり根付くまでは水やり多めで半日陰で管理しています。