あまりにもページが長くなってしまったため、2023/9/17にページの内容を整理させていただきました。

リトープスの種まきは、1回目の2019年、2回目の2020年、3回目の2021年がありましたが、1回目の分は削除、2回目の分は別ページに記載させていただきました。また実生方法に関しても分かりやすく改善させていただきました。

2回目の分はこちらに移動させています。

目次

- 1 リトープスを種まきから育てる

- 2 実生(種まき)に必要なもの

- 3 種の蒔き時(適期)

- 4 リトープスの実生で大切なこと

- 5 リトープスの種まき方法

- 6 リトープスの実生記録(3回目:2021年度)

- 6.1 3回目の蒔き方

- 6.2 1ヶ月目(2021.9)

- 6.3 2ヶ月目(2021.10)

- 6.4 3ヶ月目(2021.11)

- 6.5 4ヶ月目(2021.12)

- 6.6 5ヶ月目(2022.1)

- 6.7 6ヶ月目(2022.2)

- 6.8 7ヶ月目(2022.3)

- 6.9 8ヶ月目(2022.4)

- 6.10 9ヶ月目(2022.5)

- 6.11 10ヶ月目(2022.6)

- 6.12 11ヶ月目(2022.7)

- 6.13 12ヶ月目(2022.8)

- 6.14 1年1ヶ月目(2022.9)

- 6.15 1年2ヶ月目(2022.10)

- 6.16 1年3ヶ月目(2022.11)

- 6.17 1年4ヶ月目(2022.12)

- 6.18 1年5ヶ月目(2023.1)

- 6.19 1年6ヶ月目(2023.2)

- 6.20 1年7ヶ月目(2023.3)

- 6.21 1年8ヶ月目(2023.4)

- 6.22 1年9ヶ月目(2023.5)

- 6.23 1年10ヶ月目(2023.6)

- 6.24 1年11ヶ月目(2023.7)

- 6.25 2年0ヶ月目(2023.8)

- 6.26 2年1ヶ月目(2023.9)

- 6.27 2年2ヶ月目(2023.10)

- 6.28 2年3ヶ月目(2023.11)

- 6.29 2年4ヶ月目(2023.12)

- 6.30 2年5ヶ月目(2024.1)

- 6.31 2年7ヶ月目(2024.3)

- 6.32 2年8ヶ月目(2024.4)

- 6.33 2年9ヶ月目(2024.5)

- 6.34 2年10ヶ月目(2024.6)

リトープスを種まきから育てる

リトープスの種子

多肉植物の種まきといえばリトープス!多肉植物の育て方ガイドなどにも、種まきの方法の解説によく登場します。リトープスはもともと生育が遅いですが、種から育てるのにも時間がかかり、1年後におよそ5mm~1cmほどにしかなりません。

その上、日光の当て具合や水やり方法が成株(2~3年以上育てて大きくなった株)より手間がかかり、面倒でさえあります。

それでも発芽の瞬間やだんだんとリトープスらしくなっていく姿を見ていると本当に感動し、種まきならではの楽しみを感じることができます。

幸いリトープスは他のメセン類と比べると発芽や栽培の難易度は低く、種まき初心者でも比較的簡単に取り組むことができます。

ぜひ秋になったら、リトープスの種からの栽培を始めて見てください!

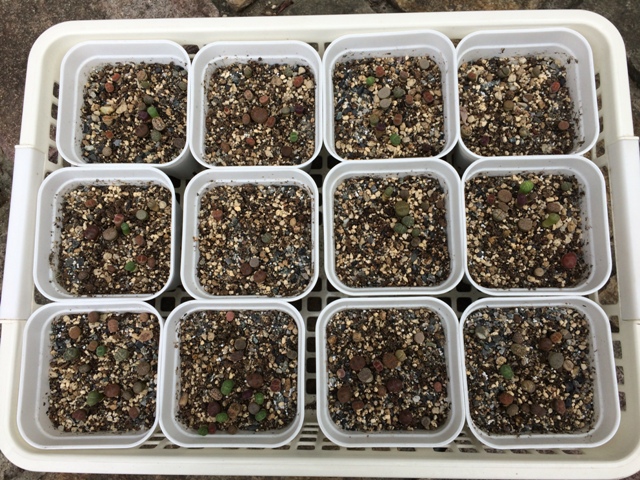

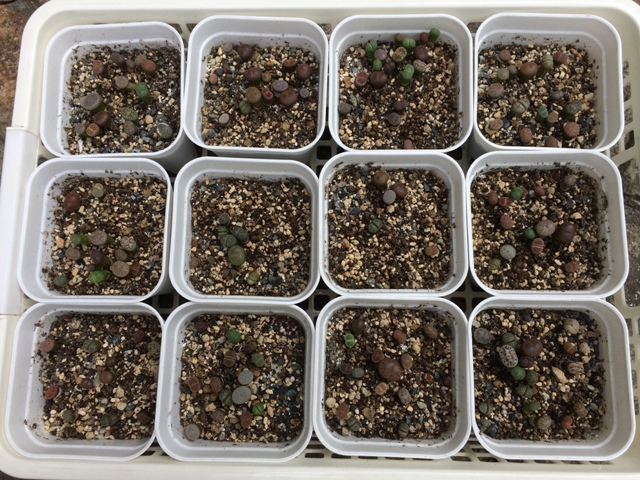

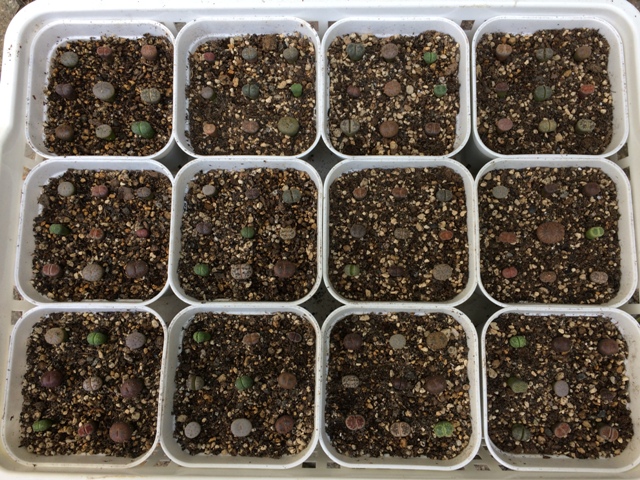

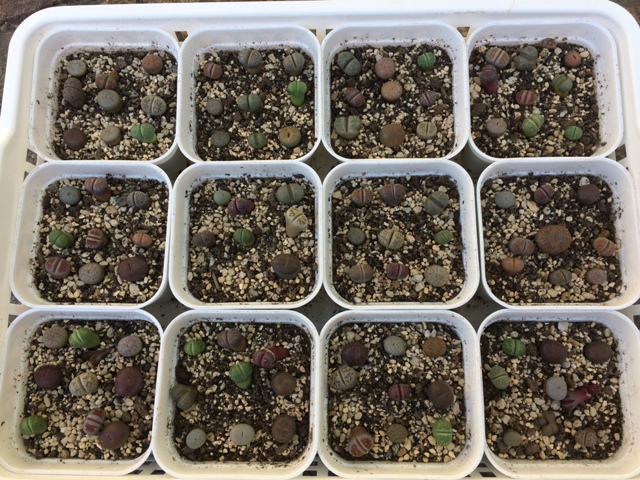

以下は成長したときの実際の写真です。

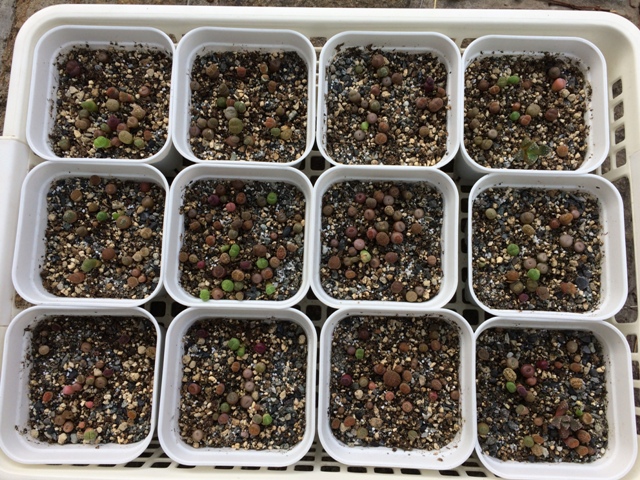

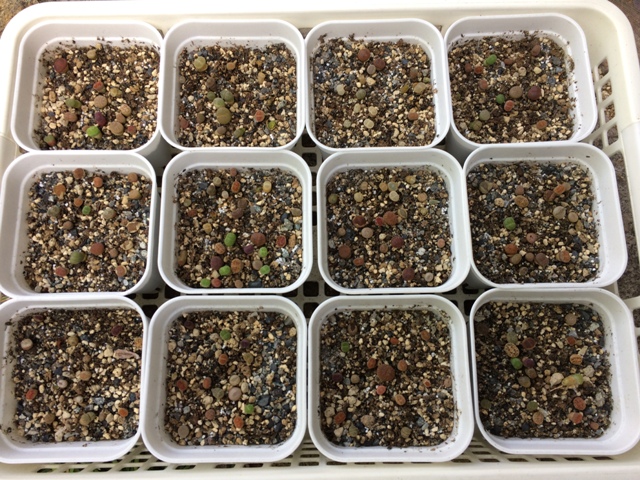

1年後の姿 1年後の姿 |

2年後の姿 2年後の姿 |

3年後の姿 3年後の姿 |

※いずれも鉢サイズは同じです。(プレステラ90を使用)

実生(種まき)に必要なもの

- 種子

- 種を蒔く鉢

- 鉢を浸ける容器

- プラスチックのラベル

- 種まき用の土

- 土を混ぜる厚手の袋

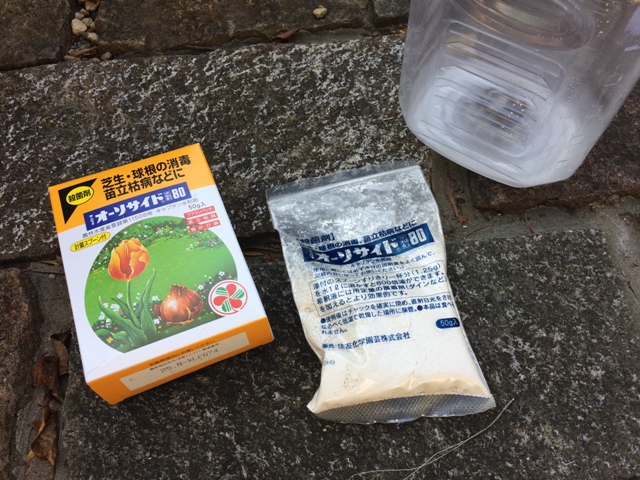

- 殺菌剤(オーソサイド)

- 殺菌剤を溶かすペットボトル

- 霧吹き

鉢の用意

ここではホームセンターなどで入手しやすく安価な「プレステラ90」というプラスチック鉢を使いました。この鉢に土を入れて種を蒔きます。他の鉢をお持ちの方はそれでも良いですし、鉢がない場合は、百均などにあるプラスチックトレイでもよいですし、カップ麺や食品の空き容器に蒔く方もいます。

そして鉢を水に浸けるための大きめの容器が必要です。ここでは家にあった空きのプラスチックケースを使いました。適当な入れものがない場合は、百均に売っているプラスチックケースや、家にあるもので済ませたい場合は、2Lのお茶や水のボトルを切って加工したものでも代用可能です。

また土の消毒にお湯を使うことがありますが、プレステラ鉢は土をいれてその上から熱湯を注いでも変形しないことを確認しています。

土の配合と種類

土は様々な意見があり、赤玉土を単用する方もいれば、何種類も混ぜてこだわる方など様々でこれといった正解はないようです。

リトープスの種はものすごく小さく、荒い土だと根が簡単に潜り込めません。そこで表土には極小さな粒の土を使います。リトープスの苗は小さくやわらかいため、蒔いたら1年間程度は植え替えできません。そこで中間の土には幼苗を育てられる土がよいと思います。

市販でも充分可能

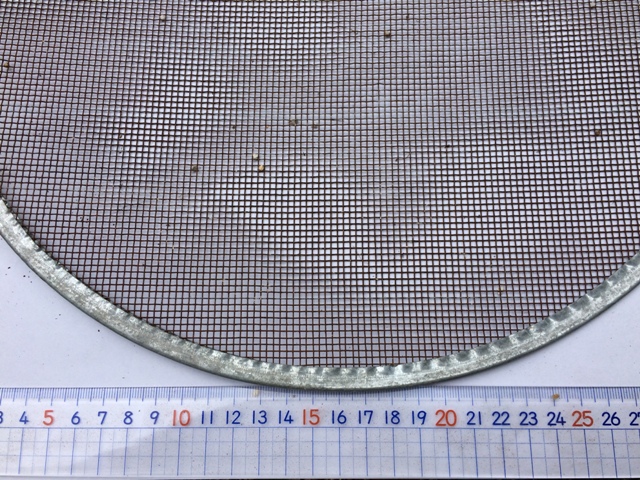

市販の種まき用土や多肉植物の土を代用するのもOKです。大切なのは表土には3mm程度のふるいでふるった極細かい土を敷き、底から中程に入れる土は5mm程度のふるいでふるった細かめの土を使うことです。ふるいは100均やホームセンター、アマゾンなどで販売されています。

また、肥料は腰水の間はないほうがよいため、最初から肥料入りになっているのは避けた方が良いと思います。(腰水が終わってから与えます。)

また硬質の土を使う方もいてそれでもうまく育っていると聞いているため、ご自身で別な実生用の土を用意している場合は、もちろんそれを使っても構いません。

必要なものと費用

| 種をまく鉢 | 鉢をすっぽりいれられる容器 | 殺菌剤 |

|---|---|---|

プレステラ90 プレステラ901個30円 ホームセンター |

プラスチックケース プラスチックケース家にあったもの |

オーソサイド オーソサイド1箱 800円 Amazon |

| 細粒の土(表面用) | 細かい土(中間用) | 通常多肉用土 |

花ごころのさし芽・種まき用の土 花ごころのさし芽・種まき用の土5L 600円程度 Amazon |

花ごころのさぼてん多肉植物の土 花ごころのさぼてん多肉植物の土5L 600円程度 Amazon |

通常の培養土 通常の培養土赤玉土・日向土・バーミキュライト・ピートモス・パーライトを同率で混合 |

| メセン用土 | ふるい(5mm) | ふるい(3mm) |

メセン用土 メセン用土赤玉土:ピートモス:花ごころさぼてんの土を1:1:2で配合したもの |

中間の土を作るためのふるい(5mm程度) 中間の土を作るためのふるい(5mm程度)Amazon |

表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度) 表面の細かい土を作るためのふるい(3mm程度)Amazon |

殺菌剤スプレー | スコップ |

オーソサイド用のスプレー容器 オーソサイド用のスプレー容器800倍に薄めたオーソサイド用のスプレー容器 Amazon |

土入れスコップ 土入れスコップ大小で300円程度 |

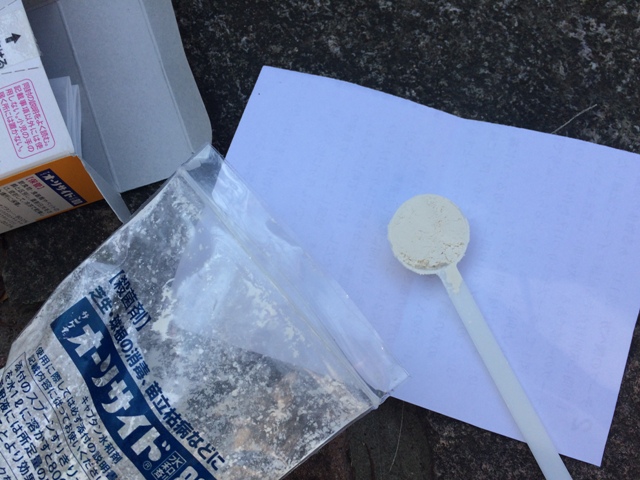

オーソサイドは殺菌剤で発芽した苗の立ち枯れ病を防ぐためのものです。ベンレートでもよいのですが、オーソサイドのほうが藻や青ゴケを防ぐ効果が高いので、最近はオーソサイドを使うようにしています。

水を1cm程度張り、そこに鉢をつけることができれば、腰水用の容器はなんでも構いません。

最近では、リトープスの種栽培キットと称して鉢や土、種がセットになった商品もあります。色々揃えるのが大変な方や少しお試し栽培してみたいとという場合は、このようなキットを使うのも一つの手です。

種の購入方法

リトープスの種子は主にネット通販で入手します。自分で成株を育てて受粉し種を採取している場合はそれが一番よいですが、無理な場合はヤフーショッピング、ヤフオク、メルカリなどで入手します。

また種を大量に購入する場合は、海外のオンライン通販ショップ(ケーレスなど)で購入する方法もありますが、検疫の費用などを考えるとよほどたくさん買わない限り割高になってしまいます。

種を購入するとき一番大切になるのが、「種の信頼性」です。信頼が置ける販売業者か、メルカリやヤフオクでは出品者が信頼できるかをしっかりチェックしましょう。

特にメルカリやヤフオクでは偽物(リトープスではない種子が届く)を掴まないよう、また採取年月が分かっており、交配親の写真などが載せられている、検疫証明書の画像が載せられているかなどの点が大切です。

以下ではいくつかの入手方法を解説しています。

メルカリでも多肉植物の種を多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます) よろしければ、下記のコードをお使いください。

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

スポンサーリンク

種類はどれにしたらよい?

リトープスはあまりにも品種が多いのでどれを選んだら良いか迷ってしまいます。有名なのは「日輪玉」「富貴玉」「大津絵」「紫勲」「曲玉」など・・・そんな場合は「リトープスMIX(ミックス)」を選ぶと良いですね。リトープスミックスは色々なリトープスの種類を混ぜて販売しているもので1袋で色々なリトープスが育てられます。

リトープスはアルビニカ、トップレッドといった個別の品種だけの種も販売されています。ただMIX種子に比べるとやや値段が高く初めて実験するのには向いていません。そこでこのサイトではミックス種子を用意しました。

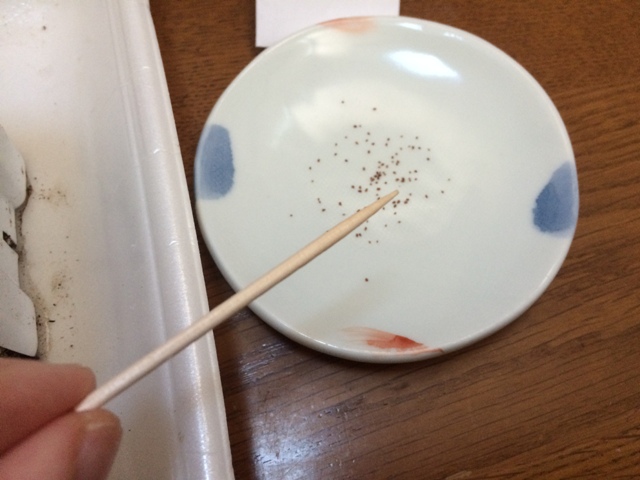

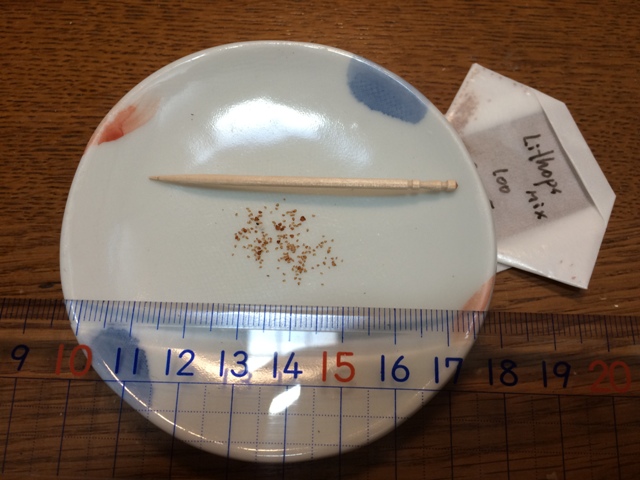

リトープスの種は非常に小さく、始めて見る方はビックリしてしまうと思います。鼻息で簡単に飛んでしまうので、取り扱いは慎重に行いましょう。

種の蒔き時(適期)

リトープスは秋から春にかけて成長する「冬型」の多肉植物です。そのため生育期の秋にまきます。具体的には猛暑が終わり、最高気温が25℃ぐらいにさがってくる9月いっぱいが適しています。

8月猛暑の盛りに蒔いてしまうと高温多湿で蒸れてせっかく芽が出た種が溶けてしまう可能性があります。また冬や休眠直前の春は種から育てることが難しいため、できれば9月下旬から10月中旬までには種まきすることをおすすめします。

また気温は地域により差があります。15~25℃の間が発芽しやすいので寒冷地ではもっと早く蒔くことになります。管理人は福岡(暖地)のため、9月上旬~10月初旬に蒔いています。

また春蒔きという選択もありますが、夏がすぐ来てしまい管理が難しくなるため、初心者のうちは秋まきのほうをおすすめします。

リトープスの実生で大切なこと

大切なことの基本は、リトープスなどの玉型メセン類と変わりません。

大切なことは

- 秋にある程度涼しくなってから蒔くこと

- 新品の土を使うこと(清潔な土)

- 表土にはかなり細かい土を使うこと

- 種まきから1~2ヶ月程度は腰水(底面吸水)にする

- 蒔いた直後は直射日光下はダメで半日陰で管理する

- 覆土しない(土をかぶせない)

- 硬質ポットに植えること

- 播種から0~2年程度は成株とは異なる育て方をする

です。

蒔き時

発芽の適温が15~25℃程度のようで、あまり暑い秋(8月下旬)だと発芽しにくいです。特に近年は猛暑が9月まで続くことがあるので、9月に入っても30℃以上が続いていればもう少し後のほうがよいことがあります。できれば寒冷地を除き9月中旬~10月初め頃までに蒔くのがよいと思います。温度的には秋だけでなく春も蒔けますが、あっという間に気温が上がって適温でなくなるので、秋まきのほうが安心です。

土の殺菌

土は必ず新品のものを使いましょう。病気や虫などがいる可能性がある古い土は避けたほうがよいです。新品の用土でも熱湯消毒される方もいらっしゃり、実際に管理人もそうしていた時期がありましたが、実際には新品であればそこまで神経質にならなくてもよいようです。

土の細かさ

リトープスの種はごくごく小さく爪楊枝の先程度しかありません。そのため芽も根も細く小さいので、それに合う細かい細粒の土が適しています。しかし上から下まで細粒の土をいれると今度は通気性や水はけが悪くなるので、中間や底の土には少し粗めの土を使ったほうがよいと思います。

腰水(底面吸水)

リトープスの種や発芽した芽は非常に小さく、ジョウロで上から水をやると簡単に土の中に沈んでしまいます。そのため鉢の底から水を吸わせる「腰水(こしみず)」を行います。また少しでも表土が乾くと芽が出ないばかりか出た芽も枯れてしまうので、最低1ヶ月は底面吸水で絶えず水を供給します。腰水の水は腐らないように時々交換します。2ヶ月目以降は土をやや乾かし気味にしながらも、水をやるときは腰水容器に水を張って底から吸わせるようにします。苗がしっかり立ってジョウロからの水やりに耐えられるようになったら、底面吸水を終了します。

管理場所

直射日光下に置くと強い日光と熱で出てきたばかりの芽が溶けるので、必ず半日陰か50%遮光ネットを張ったところで管理します。ただし暗すぎる所もダメで、室内などに設置すると芽がヒョロヒョロと伸びて倒れてしまう「徒長」を起こします。また室内管理だと風が吹かず高確率でカビが出ます。そのため戸外の半日陰・50%遮光ネットの下に置くようにしましょう。ある程度芽が育ち充分に気温が下がってくる11月後半からは徐々に直射日光に慣らしていきます。

硬い素材のポット

腰水の交換などポットを移動させることが多いので、持ち上げても形が崩れないプレステラなどの硬質ポットが適しています。薄いビニールポットは持ち上げたとき形が変わり、土がぐちゃぐちゃになってしまうためできれば避けた方がベターです。

種まきから1~2年の苗の管理

リトープスは冬型の多肉植物なので夏は水をやってはいけないと思いがちですが、種まきしたての1年以内の小さく弱い芽は保水性が弱いため、真夏でもこまめに水を与えます。特に種まきから初めて迎える1回目の夏は乾燥から干からびさせないことが大切になります。

種の鮮度と発芽速度

蒔く年の春に採れた種子は発芽まで時間がかかり、芽が出揃うまでに1ヶ月程度の時間がかかります。一方昨年度以前に採取され適切に管理された種子は非常に発芽が早く、3日程度で発芽が始まります。コーデックスなどと異なりメセン類の種子は鮮度は重要ではなく、適切に管理された場合5年は発芽が良好とされています。適切な管理場所とは冷暗所(冷蔵庫の野菜室)です。室温に放置していると1年程度で発芽しなくなってしまうとされています。

覆土や蓋は不要

コーデックスやサボテンなどは蓋をして湿度を100%近くまで上げる必要がありますが、リトープスでは土に蒔くだけでラップも蓋も要りません。メセン類は発芽までに時間がかかり個体によってばらつきがあるため、全部が出揃うまで1~2ヶ月かかることもあります。そういう場合に蓋をしたままだと、蒸れたりカビが生えるリスクが高くなってしまいます。また好光性種子のため、覆土は不要です。

そのため、このサイトに書いてあるやり方が唯一ではありません。あくまでも参考にしていただければ幸いです。

- 【底土】日向土、パーライト、ピートモスなどを使ったやや粗めの土

- 【中間土】鹿沼土、日向土とピートモスの細粒の土の土

- 【表土】硬質細粒赤玉土

各土の分量は全量を1として、底土がおよそ4分の2、中間土が4分の1、表土が4分の1です。

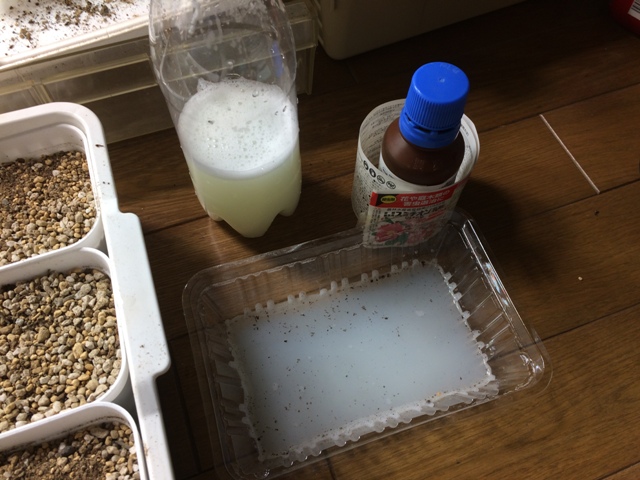

土は鉢のふちまで完全に満たし、ラベルや割り箸などを使ってすりきり一杯にならしています。その後、腰水容器に水を張り鉢を浸して表土まで水が上がってきたら、オーソサイドスプレーをくまなく散布しています。

以前は腰水にもベンレートなどの希釈液を入れていましたがあまり意味がないと感じ、現在は普通の水道水を使っています。

後は種子蒔き紙を使って16粒、20粒、25粒のいずれかのパターンで蒔いています。

蒔いた後は再度オーソサイドスプレーをして、まいた種子を落ち着かせています。

リトープスの種まき方法

準備

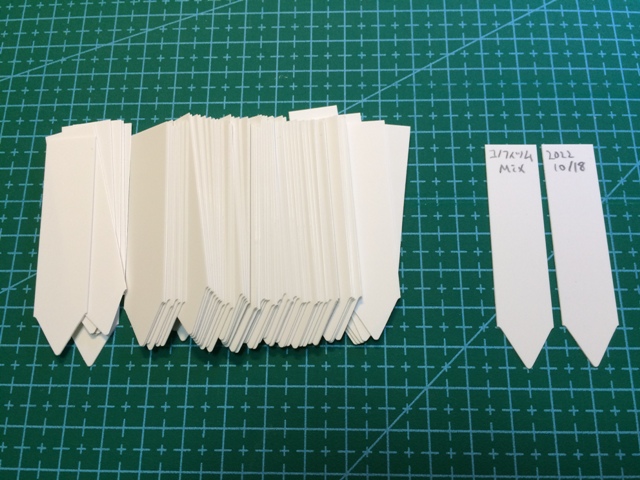

まずラベルを作ります。

用意したプラスチックラベルに蒔く種の名前と日付などを書いておきましょう。他にも色々種をまくとどの鉢がどの苗だったか分からなくなってしまいます。

カビや腐敗、雑菌の防止に用具や鉢、鉢を浸ける容器などをしっかり洗っておきましょう。理想をいうと、種を蒔く鉢は新品のものが望ましいです。

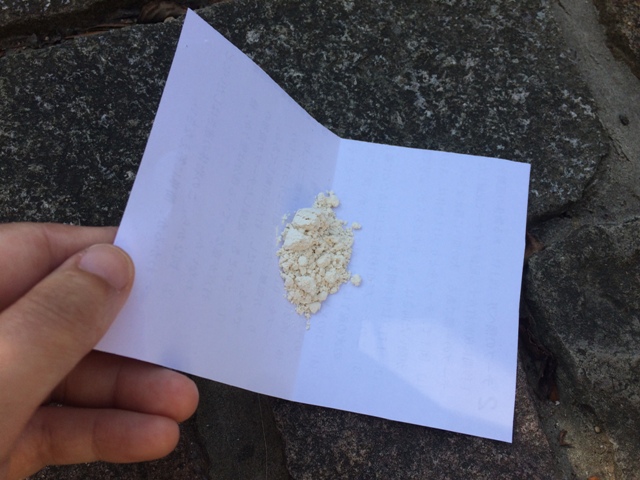

ペットボトルのような細い口の容器に入れる場合は、折った紙を使うとこぼしにくいです。

オーソサイドはかなり沈殿しやすいので、必ず使うたびに振ってください。

土を準備する

土はあらかじめふるって粒サイズを小さく均一にしておきましょう。ここでは3mmのふるいでふるった土を表土(一番細かい)にし、中間の土は5mmのふるいでふるいました。

日当たりを考えて、土は鉢の上から5mm~1cmほどの深さまで目いっぱい入れたほうがよいです。

腰水に使う水は鉢が1cm~1.5cm程度浸かる程度の量で問題ありません。

種をまく

土の煮沸消毒をして6時間以上たってから、土が冷えたのを確認しタネを蒔きます。

リトープスの実際の粒サイズ

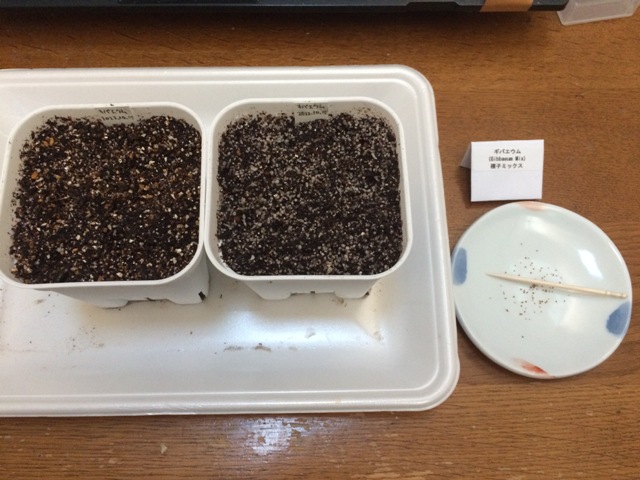

リトープスの種は小さいので、蒔く時は絵柄の少ない平たいお皿に中身を出して、殺菌剤で湿らせた爪楊枝で1粒ずつ土に乗せていきます。

数が多いと一気にバラバラと蒔きたくなりますが、くっついて生えてくるとその後の成長が著しく悪くなりまた間引きが必要で種の無駄になってしまうため、一粒ずつ蒔くことをおすすめします。

リトープスは種が小さいため、保湿用のラップなどはせずそのまま戸外の半日陰に設置して大丈夫です。

発芽までの日数は?

発芽までの日数は差があり、昨年度産で冷暗所で寝かせておいたものは最短3日~1週間で発芽することもあります。採りまき(今年度に採取した種)では発芽が始まるまで2週間、発芽が揃うまで1~1.5ヶ月かかることがあります。

置き場(遮光環境)と水やり(腰水)

置き場所

リトープスはコノフィツムやオフタルモフィルムより直射日光に強いですが、プレイオスピロスよりは弱いです。そのため適度に遮光してやる必要があります。

鉢は9月の場合は60%以上の遮光ネットの上に更に白いネットをかけ、10月以降は60%遮光、11月からは無遮光で栽培できるようになります。

無遮光にできるのは翌年2月まで、3月に入ったら速攻で薄い白い遮光ネットや50%遮光ネットなどをかけるようにします。

また室内でも植物育成LEDライトがあれば育てることができますが、その場合、風通しによほど気をつけないとカビが出ますので、ミニ扇風機などを当てるようにしたほうがよいです。

水やり

水やりは腰水ですが、腰水の量や土の乾燥のさせ方は、何ヶ月目かによって異なります。

まず1ヶ月目は完全な腰水で、1.5cmの水を常に張っておきましょう。2ヶ月目もほとんど同じです。

3ヶ月目からは常時張っている水位を5mm程度に落とし、4ヶ月以降は底がカラカラに乾く日もあるようにします。しかし上からジョウロで与えると苗が流れるので、10日に1回程度腰水容器に水を張って吸水させます。

リトープスの実生記録(3回目:2021年度)

3回目の蒔き方

以下は2021年9月の管理人のリトープスの種まき(3回目)の記録です。

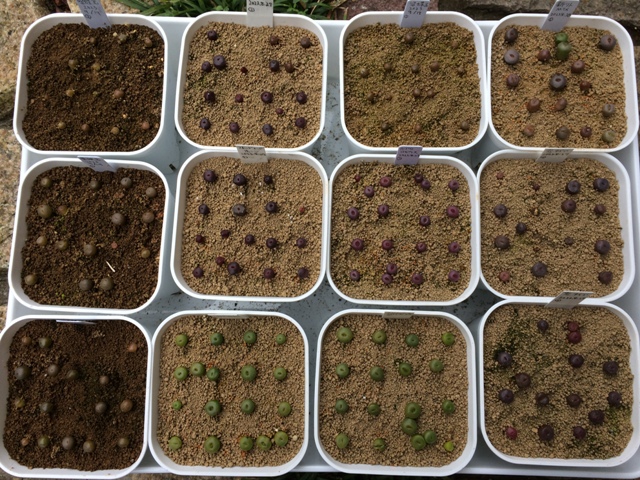

2021年9月1日、2021年産リトープス種子を100粒購入、およそ2週間冷蔵庫の野菜室に入れて眠らせ、2021年9月15日に蒔きました。数日前、さらに100粒オーダーしそれも届いたため即種まきとなりました。

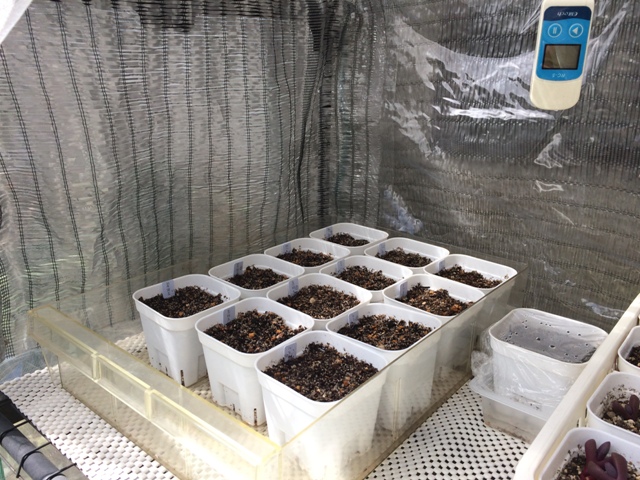

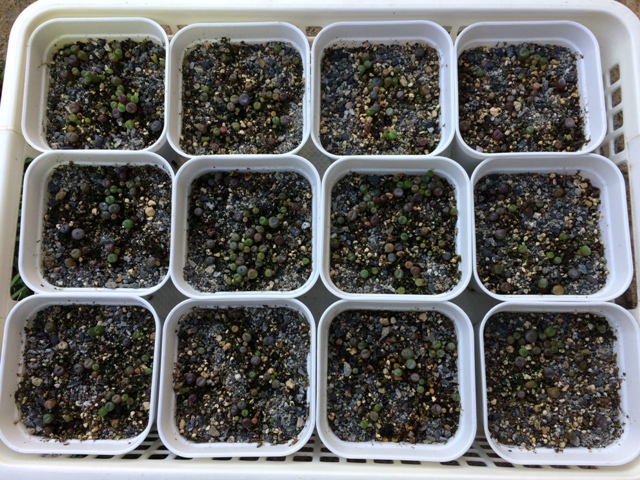

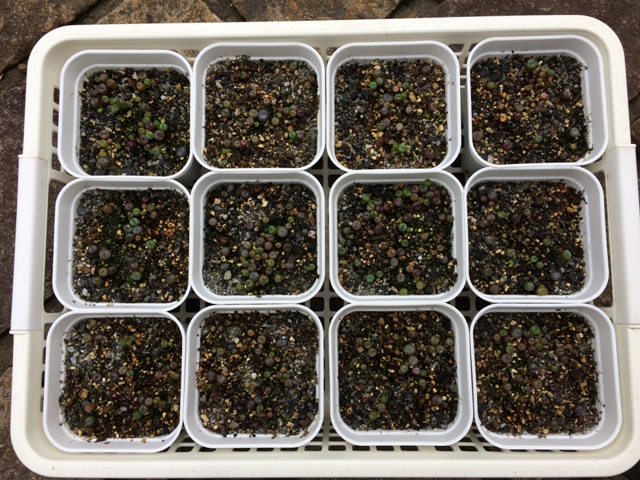

プラ鉢(プレステラ90)を12個用意し、200粒を12個の鉢に適当に分割してバラ撒きしました。

土の配合はピートモス3:鹿沼土2:ボラ土2:赤玉土3:バーミキュライト1:川砂1:くん炭1で熱湯消毒し、ベンレート(1,000倍)で更に防かび(殺菌)しました。

プレステラ90が並ぶくらいの適当なサイズのプラケースに入れて、1cmの腰水(水を張ったままにする)を用意します。

実は同じ出品者さんの種を200粒撒いていました。それらは現在(ちょうど12ヶ月過ぎ)156個生存しており、高い発芽率、生育力でした。

メセンの種子は、種の収穫年度(採りまき)では発芽がゆっくりになり、発芽まで1~2ヶ月かかるということで、気長に待っていきましょう。

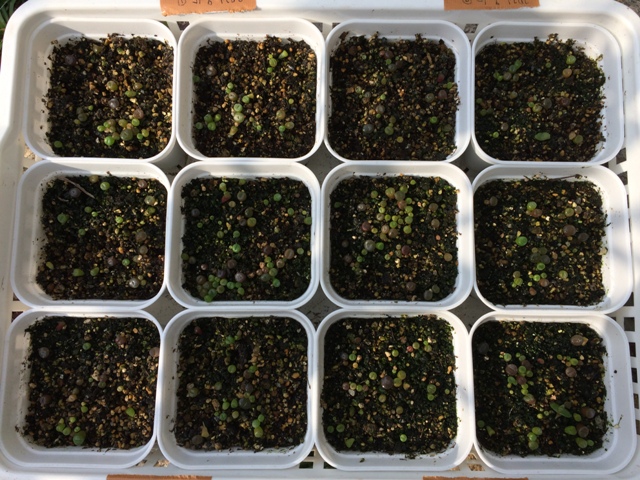

1ヶ月目(2021.9)

- 2021/9/15 200粒種まきしました。

- 2021/9/16 本日発芽なし

- 2021/9/17 本日発芽なし

- 2021/9/18 本日発芽なし

- 2021/9/19 本日発芽なし

- 2021/9/20 本日発芽なし

- 2021/9/21 1つ発芽しました。

- 2021/9/25 3つ発芽しました。(計4つ)

- 2021/9/27 計8個発芽しました。

- 2021/9/28 計12個発芽しました。

- 2021/9/29 本日発芽なし

- 2021/9/30 計19個発芽しました。

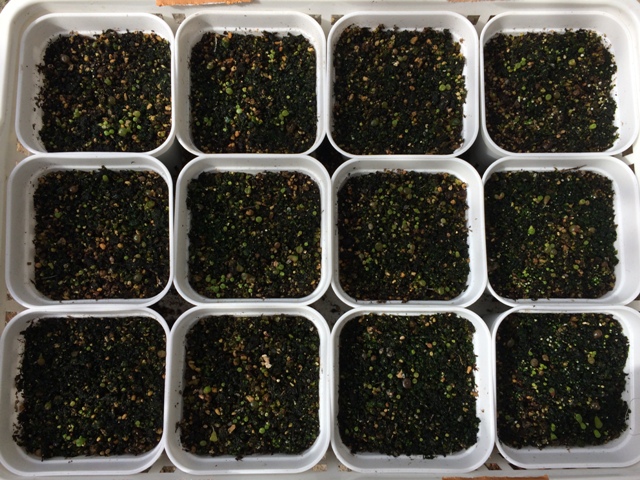

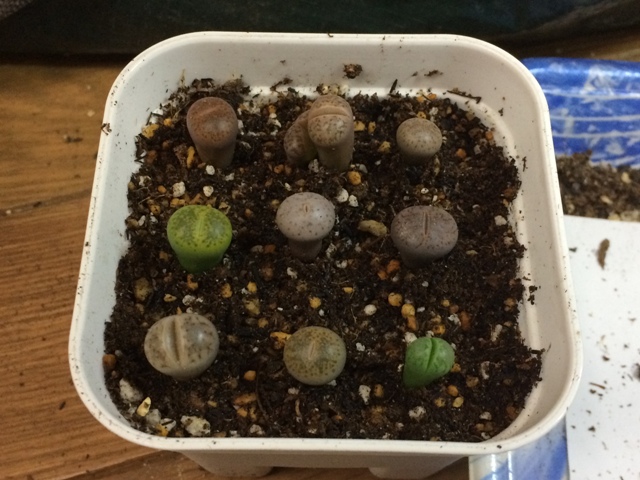

2021.9.27の写真です。全体を写した写真では、発芽が確認できないくらい小さいです。

2021.9.27の写真です。拡大するとかなり小さな芽が出ているのが分かります。

- 2021/10/1 計20個発芽しました。2週間冷蔵庫に入れたものと入れていないものでは発芽の数に違いはないようです。

- 2021/10/2 計39個発芽しました。この3日間室内で観察していましたが、今朝から外に出しました。(遮光50%)

- 2021/10/3 本日発芽なし

- 2021/10/4 計44個発芽しました。

- 2021/10/5 計49個発芽しました。

- 2021/10/6 計54個発芽しました。

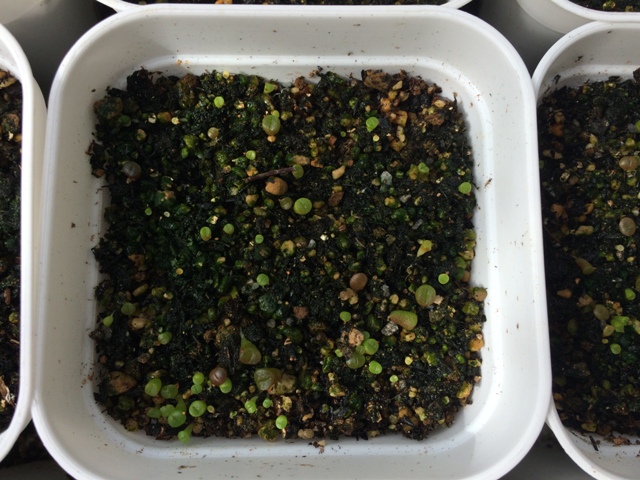

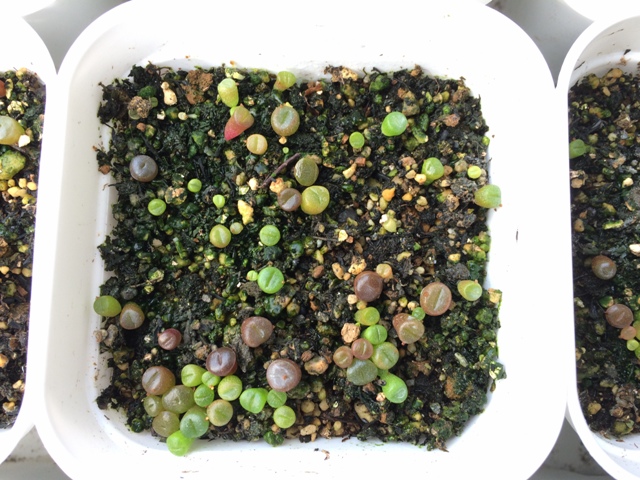

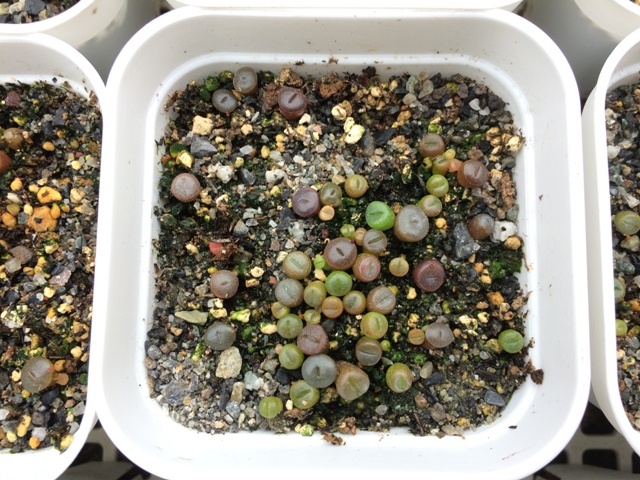

2021/10/6の発芽の様子です。小さい種ですが、水分をどんどん吸って種の時のサイズの10倍くらいになっています。

- 2021/10/7 計83個発芽しました。

- 2021/10/8 計94個発芽しました。初期に発芽したものは大分大きくなってきています。

- 2021/10/9 計108個発芽しました。 順調に発芽しています。

2021/10/11の写真です。緑ゴケが生えてリトープスが分かりづらくなっています。本日から遮光を20%にしていきます。

- 2021/10/14 たくさん発芽しすぎて発芽数をチェックすることが難しくなりました。

- 2021/10/15 完全に50%遮光から20%遮光に切り替えました。

2ヶ月目(2021.10)

- 2021/10/16 日に日に発芽しています。土の表面全体が緑色のコケで覆われています。コノフィツムの土にはまったく出ていないので、おそらくマグアンプを撒いたためだと思います。大量の肥料(マグアンプK)を吸い込んでか、かなり大きく生長した芽も出現しています。

- 2021/10/17

- 2021/10/18

- 2021/10/19

- 2021/10/20

- 2021/10/21

- 2021/10/22 状況は変わりません。コノフィツムが急に発芽してきたことから、コノフィツムには20℃程度の低温が必要なのだということが分かりましたが、リトープスに関してはもう少し気温については適応性があり、25℃でも問題無く発芽するように感じました。発芽ラッシュが日中気温30℃あった10月初め~中旬に集中しているので30℃でも充分発芽のではないかとも感じました。

- 2021/10/30 後から発芽してきた芽も大分大きくなってきました。コケの繁殖が酷いのでもう少しリトープスが大きくなったら表土を剥がさないといけないかもしれません。今年は戸外の直射日光下で栽培しているので徒長・苗の倒れは一切みられません。

- 2021/11/8 突然全部のポットの土表面にカビが生えました。白いかびです。すぐにピンセットと小型スプーンで取り除き、ベンレート1000倍水を丁寧に散布、そして腰水を完全にやめました。数日前腰水をだいぶ足したからでしょうか。もう上からの灌水に耐えられるのでカビの生えやすい腰水は終了します。

- 2021/11/11 再びカビが生えてきました。そのため鉢の水を抜くために広げた新聞紙にポットを並べて水を吸わせました。

- 2021/11/12 一応毎日ベンレート1000倍液を霧吹きで軽く散布しています。

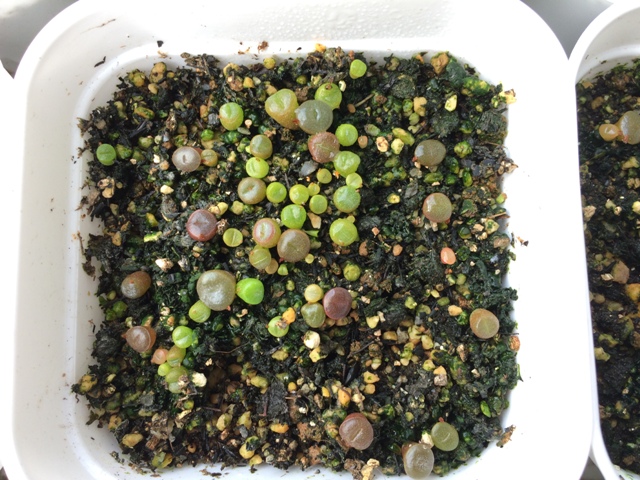

以下は2021/11/15(60日目)の写真です。

なんとかカビを退治しています。

- 2021/11/20 表面の藻取り除きを行いました。

- 2021/11/23 表面の藻取り除いた後に川砂を詰めました。発芽が集中したところでは、苗との間隔が窮屈になってきており、間引きか植え替えが必要になってきています。

スポンサーリンク

3ヶ月目(2021.11)

- 2021/12/8(84日目) 大きくなったリトープスは株間が狭くなってきて、ピンセットで間引こうとしましたが、周りの株を傷つけてしまい、難しいことが分かりました。このまま育ててもう少し大きくなったら、早めに植え替えをしようかと思っています。しっかり日に当てて水やりは10日に1回くらいしています。土がカラカラに乾かないように常に湿っている状態にしています。藻は生えなくなりました。カビも今のところ再発していません。

4ヶ月目(2021.12)

- 2021/12/22(98日目) リトープスも満3ヶ月経ち、5mmくらいの大きさになってきました。施肥は種まき1ヶ月頃のマグアンプK以外与えていません。水やりは10日に1回程度で土をかなり乾かすことも増えました。置き場所は直射日光下で日照時間もできるだけ長く取れる所にしています。大きくなり株間がなくなってきました。間引くこともできないくらいぎちぎちなので、一粒ずつ蒔けばよかったと後悔しています。生育は昨年度より良い印象です。

5ヶ月目(2022.1)

リトープスの種まきから105日が経ちました。前回と比べて見た目ではそれほど生長を感じません。帝玉やコノフィツムと同じくカビが心配なので、暖かい昼間はできるだけ外に置いて夜室内に入れることを繰り返しています。戸外はなるべく長く日が当たる所を選んでいます。育て方は前回と変わらず、水やりは10~14日に1回程度、土の3分の1が湿るぐらいを与えています。この間肥料などは与えていません。

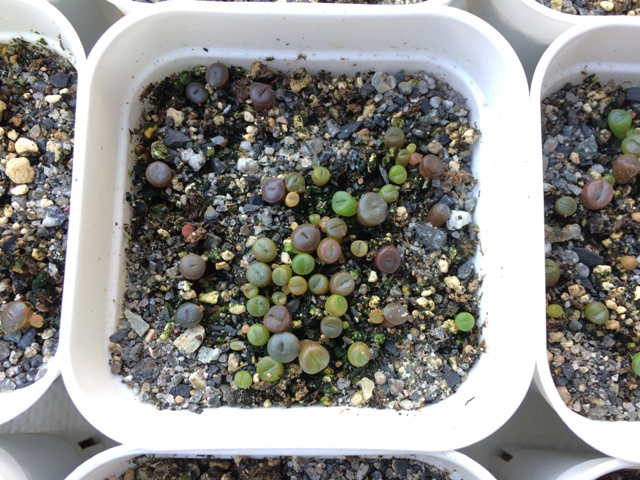

以下は実生105日目(2022/1/4)の写真です。

6ヶ月目(2022.2)

リトープスを種まきして148日(満5ヶ月)、6ヶ月が経ちました。

最近になって早いものはもう初めての脱皮をし始めています。去年種を蒔いた2年目のリトープスや3cm程度の大きなリトープスはまだ脱皮の兆候を見せていませんが、小苗は早いのでしょうか?

環境は基本的には、戸外の日の当たる雨よけのあるところです。最近の最低気温は2℃、最高気温は12℃、平均気温は8℃程度です。1℃を下回る日は室内に入れていますが、なるべく光合成させたいので戸外に置いています。

また水やりをしすぎるとカビるので水やりは10日に1回程度、鉢の3分の1が湿るぐらいにとどめています。それでも小苗が水を吸うのか1週間もするとカラカラに乾いてしまいます。

2月になって日差しが少しずつ強くなってきていますが、まだ遮光はしていません。一番日が当たる所に置いてしっかり光合成させています。

全体的には順調に育っていると思います。

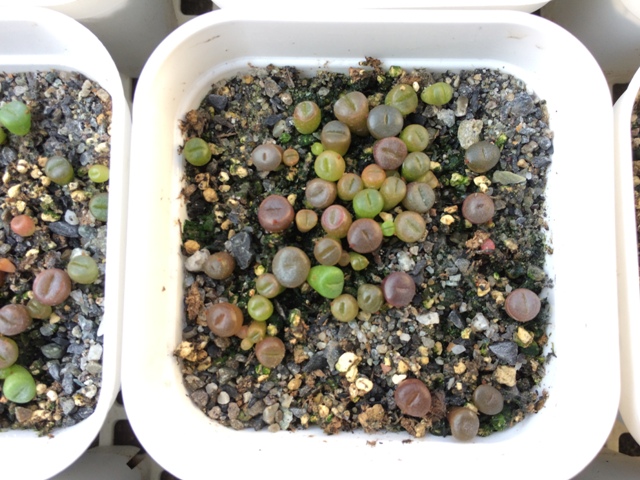

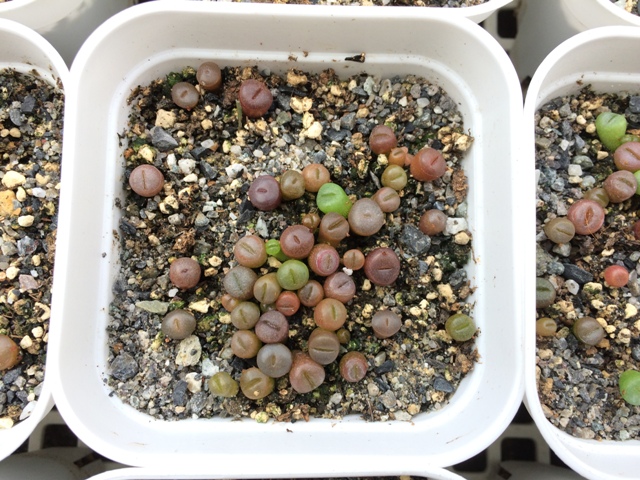

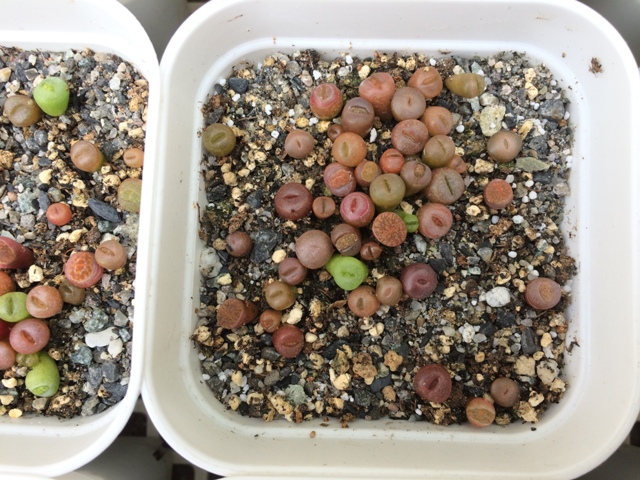

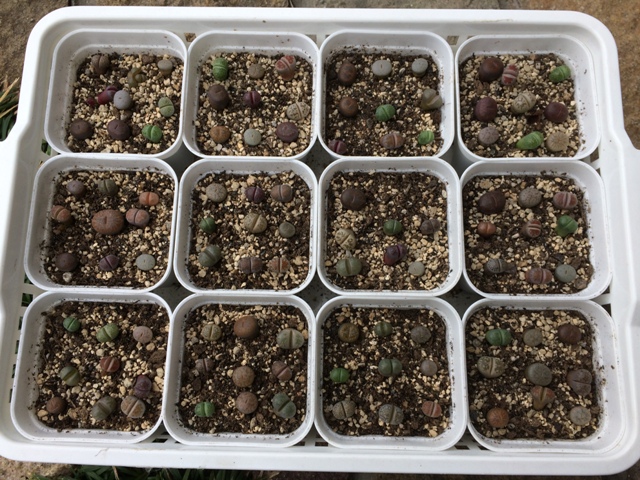

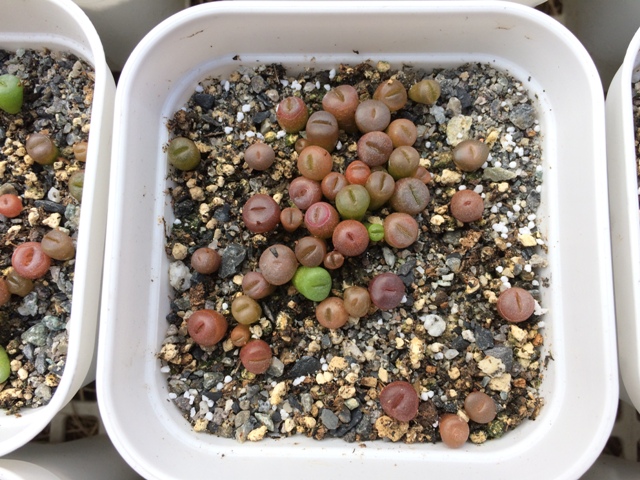

以下4枚の写真は2022/2/10に撮影した実生148日目の写真です。

1回目の脱皮を始めた実生リトープス

7ヶ月目(2022.3)

リトープスを種まきして167日、およそ7ヶ月が経ちました。

2月末頃から脱皮を初めて現在、初めての脱皮の真っ盛りです。皮の真ん中が割れて中から初めての本葉が顔を出しています。大きな株(親株)より脱皮が早いです。このままいくと3月一杯で完了するかもしれません。

気温は上がり、最高気温15℃、最低気温5℃程度と、完全に戸外で栽培できるようになりました。戸外で栽培できるようになると色々なメリットがあります。一番が肥料をやってもカビにくくなること、通気が良くて水やりの頻度も上がること、日差しが強くなって光合成も促させることです。

脱皮中なので水やりは控えめにしています。これまで月3回程度行っていたところを2回程度に抑えます。量も少なめに表面から2cm程度の深さまで湿る程度にしています。

また、遮光はまだ行っていません。おそらく3月末か4月に入った頃から必要なのではないかと思います。3月3日に晴天で炎天下にコノフィツムの実生株を置いていたところ、2苗が溶けたためリトープスも遮光を始めました。22%遮光ネットを2枚重ねて軽く日よけしています。

日に当てることは大事ですが、直射日光下では乾燥も激しくなるので、日差しの穏やかな環境に置くことにしました。

以下は2022/3/1に撮影した写真です。

8ヶ月目(2022.4)

リトープスの実生を開始して8ヶ月目に入りました。

半分くらいのリトープスが脱皮を終えていますが、残りはまだ古い皮を被っています。リトープスの窓が一番美しいのがこの脱皮後です。脱皮前より鮮やかで模様もはっきりしています。

前々から苗の間引きが必要になってきていたのですが、いよいよ鉢が小さくなってきて間引きを行いました。せっかくタネから育てて大きくなった苗だけにつらい作業でした。まだ間引ききれずにその後も何度か間引いています。最終的には1ポット10苗くらいにしないといけません。

もうずっと戸外で栽培しています。現在の温度は最高気温が18℃程度、最低気温が7℃程度です。

現在は50%遮光下で栽培しています。日差しが強くなってきており、22%遮光ネットでは厳しくなっているためです。やや徒長しているので、22%遮光ネット2枚に戻そうか迷っているところです。

水やりは脱皮中のため1度しか与えていません。水やりの時リキダスとハイポネックスを与えました。マグアンプKはばらまいていますが、溶けるほどの水分がないため効果がないようで、今度お湯に溶かしたマグアンプKを注入する予定です。

以下は2022/4/1に撮影した、リトープスミックスの実生198日目の写真です。

4/7追記

マグアンプKをお湯に溶かしてみました。しかしマグアンプKはなかなか溶けず、丸2日たった現在もつぶつぶがそのままです。すぐに溶けると思っていたので意外でした。お湯は冷めすっかり水になっています。マグアンプ水は透明で濁り一つありません。しかしここに成分が溶けているかもしれないと思い、じょうろの水に希釈して流し込み、与えました。つぶつぶ自体は与えていません。効果はまだ分かりませんので5月に追記します。

9ヶ月目(2022.5)

リトープスの実生3回目も9ヶ月目に入りました。

ほとんどの苗が初めての脱皮を終えて、リトープスっぽくなりました。この間も間引きを繰り返して苗の間隔を空けるようにしました。

リトープスはコノフィツムより光を求めるようで、日陰に置いていると徒長してしまいます。そのため日が良く当たる所で遮光して、直射日光を和らげたところで栽培しています。それでものびて少し長すぎになっています。

そのため、5月1日からは、思い切って室内の人工照明(植物育成LEDライト)を使った環境で光を照射して栽培する方法に切り替えました。これは、外の簡易ビニール温室に日が当たりにくくなる5・6・7月のみの対策です。

外の気温は最高気温が22℃程度、最低気温が13℃程度です。室内は一日20℃程度で推移しています。

4月の初旬に良く日に当てようと、簡易ビニール温室から出して直接コンクリートの上に置いて22%遮光ネットを2枚掛けて、快晴の直射日光下にさらした日が何日かあったのですが、そのとき日の強すぎでしぼしぼになって枯れたものが20~30苗ありました。

4月といえども晴天時の直射日光は注意しないといけませんね。

以下は5月のリトープスの写真(正確には4/28に撮影)です。

10ヶ月目(2022.6)

リトープスの種まきから10ヶ月が経ちました。

4月に直射日光下においてしまい溶けた分が大分減ってしまいました。そのため株間がだいぶ空いてきています。

5月は日が高く昇り、簡易ビニール温室に光が入り込まなくなっているため、5/1から室内での植物育成ライトでの栽培に切り替えていましたが、それから丸1ヶ月たち、問題なく生育しています。若干徒長しているのもありますが、これはマグアンプKを水に溶かしたものを与えすぎた影響と思われます。また、徒長しないように0:00~9:00までは毎日ミニ扇風機で送風しています。

外気温の最高は28℃、最低は20℃程度、室内は最高が27℃、最低が22℃程度です。水やりは帝玉と同じで2週に1回、つまり月に2回、1回の量は20ml程度とかなり少なめにしています。

戸外で日が当たる環境における場合は、ずっと風が吹いているのでそちらのほうがよく、40%遮光~半日陰ぐらいがよいと思います。

以下は実生10ヶ月目の写真です。

11ヶ月目(2022.7)

リトープスの種まきから11ヶ月が経ちました。

7/1付け、リトープスは少しずつ徒長してきました。(おそらくマグアンプ水を大量に与えてしまったためです。)大きく育ったものと小さいもので5ミリのサイズ差が出ているものがあります。(写真参照)おそらく根の張り具合の善し悪しで、小さいものは根の本数も少なく根張りも弱いと思われます。

今年は梅雨が短く、6/28に九州北部も梅雨空け、平年値より20日間早かったとのことです。既に猛暑に入っており、最高気温は33℃程度、最低気温は28℃程度です。7~8月はリトープスが一番溶けやすい時期です。

現在も引き続き室内で植物育成ライトを当てて育てており、室温は28~32℃の範囲内です。ミニ扇風機は一日20時間稼働させ、ほぼ風通しはよく保たれていると思います。

外で直射日光が当たる場合は60%の遮光ネットを張ります。

水やりは少なく、これまで2週間に1回少量与えていましたが、7月からはごく僅かにするか与えないつもりでいます。

以下はリトープスの実生11ヶ月目の2022/7/1の写真です。

12ヶ月目(2022.8)

リトープスの種まきからとうとう12ヶ月、1年という月日が経ってしまいました。

昨年に比べると今年は種を密に蒔きすぎ、間引きが充分にできないままだったため、昨年度より株が小ぶりでした。また成長に差が出て大きいものは1cmぐらいになりましたが、小さいものは5mm程度と成長不足でした。

リトープスや帝玉などの種まきで気付いたことは、初動でその後のサイズに大きな差が出るということです。

小さいものはいつまでたっても大きくならず、大きなものはどんどん大きくなります。そして根張りに差があり、大きくなったものは例外なく根の量が多いです。この差は種の個々の生長力で埋められないようです。

今年は大変な猛暑ですね。連日36℃が続きリトープスにとっても厳しいものとなっています。管理人の栽培環境は先月と変わりありません。室内のため水やりも続けています。

真上から充分な光を与えていますが、側面に光が当たらないためかやや徒長しています。

以下は2022/8/11のリトープスの写真です。

1年1ヶ月目(2022.9)

急に猛暑が和らぎ最高気温も30℃程度と涼しくなりました。これまで室内で育てていたリトープスの種まきを9/6付けで戸外に出しました。置き場所は簡易ビニール温室の最上段で、60%遮光ネットをかけた環境です。

8月中はこれまで通り、室内で10日に1度程度少量の水やりをしていました。扇風機をほぼ一日中回していたためか、溶けてしまうものは見られませんでした。

9月はもう少し水やり頻度が高くなると思います。また、今月は初めての植え替えを行います。大きいものは幅1cm程度に成長しました。夏の間もゆるく成長していたように思われます。

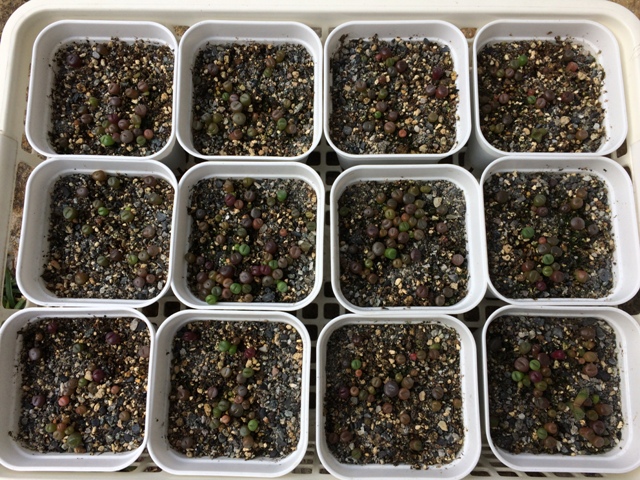

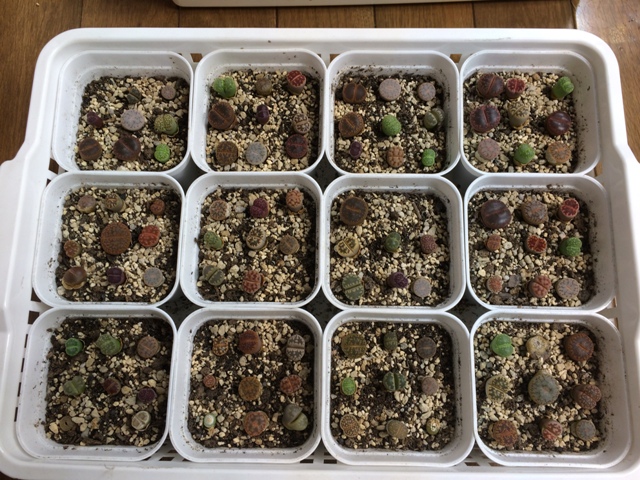

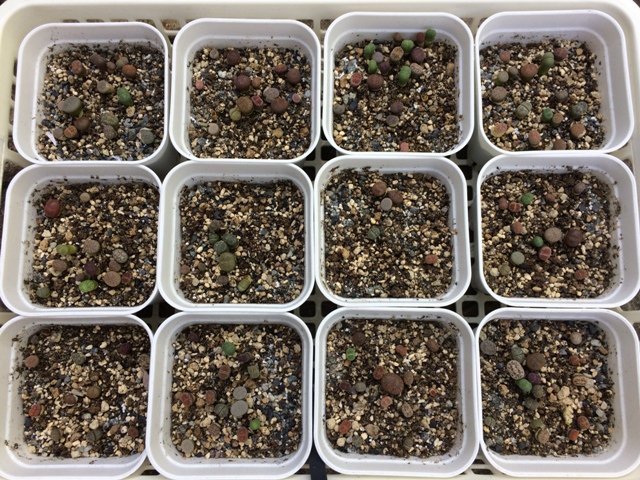

2022/9/8に最初の植え替えを行いました。全体的に昨年度より小さめ(根も細め)のようですが、植物育成LEDライトのおかげかあまり徒長はしていませんでした。9苗×12鉢と、特に小さい分は16苗×3鉢にわけて植えました。

1年2ヶ月目(2022.10)

外に出して1ヶ月、すっかり外の環境に慣れ、肌もきれいになってきました。植物育成LEDライトでの栽培もよいですが、1面にしか光が当たらないためか、充分LEDに当てていてもリトープスの側面が着色しない問題がありました。

戸外では光源が移動する(一日を通して太陽が動く)ため、色の付きづらかった側面もこんがり日焼けして本来の姿になってきました。

気温が25~30℃程度と下がってきたため、水やりの量を増やし(頻度は10日に1回程度)、水をやった後も室内で扇風機を当てる必要もなく手間がかからなくなってきました。

現在は簡易ビニール温室の最上段に置いて、50%の遮光ネットはかけているものの日がよく当たる所に置いています。

また、液肥(ハイポネックス1,000倍)を月に1~2回与えるようにする予定です。

1年3ヶ月目(2022.11)

今年はメセン日和の気候が続き、リトープスもどんどん大きくなっています。この3ヶ月で見た目で分かるぐらい一回り大きくなってきました。しかし、10/26の快晴の日に15苗以上を溶かしてしまいました。22%遮光ネットを2枚重ねにしておいたのですが、それでは小苗には強すぎたのでしょう。9月に植え替えたため根張りも弱かったのだろうと思われます。

幸い別の場所で管理していた苗があったので、溶けた15苗の跡地に植えておきました。

10月は2週置きで計2回、ハイポネックスの希釈液を与えました。(1,000倍液で1回分の水やり代わりに与えます。)徒長が怖いのでこれ以上は与えません。

1年4ヶ月目(2022.12)

【12/1記】この11月は気候もよく暖かかった(最高気温22℃/最低気温12℃程度)ですが、この2日急に寒くなってきました。今後2週間の予測気温は、最高気温13℃/最低気温8℃となっています。

リトープスも今年の秋の植え替え前と比べると1.5倍ぐらいの大きさになったでしょうか。リトープスの植え替えは大変ですが、やはり早く大きくするためには根張りのためのスペースを増やすため、ぎゅうぎゅうの鉢から間隔を取って植え替えるのが効果的のようです。

まだ脱皮の兆候はもちろん無いのですが、体内で次の球体が作られているのか、株元に膨らみが出てきています。

11月半ばまで遮光ネットを薄くかけていましたが、今はそれも外し直射日光をガンガン浴びせています。水やりなど育て方は先月と変わりません。ただ11月は肥料は与えませんでした。

1年5ヶ月目(2023.1)

【2023/1/4記】12月に入ると気候は急変、前半は最高温度15℃/最低気温5℃程度でしたが、後半には最高が10℃行かなくなったり、下が0℃になったりと急激に寒くなりました。天気も曇り空が多く、雨、雪が降り晴れたのは12日間だけでした。

この1ヶ月で大きな動きはなかったです。

育て方も同じで、1℃以上では戸外の日なた、1℃以下で室内へ、水やりは2~3週間に1回鉢の3分の1が湿る程度にしています。

1年6ヶ月目(2023.2)

【2/2記】数日前まで日本海側を中心とする日本全体が10年の1度といわれる大寒波が襲っていました。暖地である福岡県福岡市も例外ではなくマイナスを3日連続で記録するなど、強い寒さが続きました。多肉植物は1℃を下回る1/21~1/31まで全部の種類を室内に取り込んでいました。

リトープスももちろん室内に移動させていました。室内では植物育成ライトをしっかりと当てていました。

1年半の2月となり、ぼちぼち脱皮の兆候をみせています。せっかちなものは株元からまだ小さい次球を出してしまっています。これはかなり球体が小さくなる原因なので非常に厄介です。

原因としては水のやりすぎが考えられます。窓が丸っこくすべすべしているのは体内の水分が多すぎることを表しています。

今次球が出ていないものは下の方から、次球が押し上がってきており、外から目視でも確認できます。脱皮は3~5月頃まで続き元の皮がカラカラになるのがよい状態だと認識しています。

2月からは水やりを減らしていきたいと思います。

1年7ヶ月目(2023.3)

【3/2記】2月は全体的に暖かな日が続きました。最高気温は2桁の日(10℃以上)が26日間、10℃を切ったのは2日間のみでした。最低気温は27日間10℃以下でした。天気は平年並みでした。2月末からは日差しがやや強くなってきたのを感じられました。

現在盛んに脱皮中です。冬の水やりのしすぎで株元から割れて出てきてしまう失敗の苗もありますが、7割方は窓に数ミリの裂け目ができてそこから正常に脱皮してくれそうです。

二重脱皮を防ぐため、2月中旬からほとんど水やりはしていません。

また2月末に実生帝玉とオフタルモフィルムの実生が溶けたため、リトープスにも天井には50%の遮光ネット、前面には22%白遮光ネットを2枚貼り付けました。ちょっと表面がしなしなしているのが気になりますが、なんとか間に合って良かったです。

1年8ヶ月目(2023.4)

【4/3記】今回は家の工事のため写真撮影が早めとなっています。ご了承ください。環境について、3月は例年よりかなり暖かく、最高気温が18~22℃程度、最低気温が7℃~12℃程度となりました。天候もよく快晴と晴れを合わせて20日間でした。この間どの種類にとってもゆるく成長できる最適な気候でした。

現在リトープスは脱皮が半分程度まで進んでいます。古くなった皮は徐々に水分を失い、干からびてきています。

今年は水やりを20日~月1回程度にしており、二重脱皮や伸びすぎ(徒長)をなんとか抑えることができているようです。

置き場所は引き続き簡易ビニール温室の最上段で、3月初めに50%遮光ネットを天井に張り、前面には22%遮光ネットを2枚重ねにしたものを張っています。水もやれないのでほとんど放置している感じです。

同じ日に蒔いたのに写真のようにこれだけ大きさに差が付いており、種まきの不思議さを感じます。

1年9ヶ月目(2023.5)

【5/2記】4月は全体的に小雨で快晴・晴れの日が続きました。(晴れ・快晴の日が17日間)温度的には最高気温が20~25℃、最低気温が10~15℃と穏やかな気候でした。

リトープスは4月下旬頃に脱皮がほぼ完了しました。それぞれがきれいな窓を出し、色も鮮やかになっています。

4月は水やりはほとんどせず、1回だけ少しの量を与えました。外の天気はよいですが、簡易ビニール温室の中は日差しが入らなくなってきたので、5/1昨日から室内のLED栽培に切り替えました。室内ではおよそ1万ルクス程度のLEDライトを1日8時間ほど当てます。また蒸れ防止のため夜間は送風も行います。

昨年と同じように5月から9月初め頃まで室内栽培の予定です。

脱皮は完了しましたがこれからは休眠期なので水やりをまた控えめにしないといけません。なかなか水をたっぷりやれる時期がないですね。

1年10ヶ月目(2023.6)

【6/3記】5月も引き続きずっと室内に置いていますが、室温は22~26℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は00:00~6:00と11:00~17:00の12時間です。

水やりを減らして(2週間に1度程度)しっかり光に当てて、ぎりぎり平たいリトープスになっているようです。(ちょっともりっとしてしまった所がありますが)1年未満の実生苗とは水やりの頻度が異なり結構減らしてもよいようですが、その分成長速度は遅くなってしまうことを感じました。

脱皮でなんとかなるので24ヶ月未満はしっかり水をやって大きくしてもよいのかもしれません。

夏場のリトープスの室内育成LED下での実生は今年で2年目になりますが、明るさは1万ルクスで一応足りているようです。

1年11ヶ月目(2023.7)

【7/5記】6月も引き続きずっと室内に置いています。室温は26~29℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は6/16まで00:00~6:00と11:00~17:00の12時間、6/17から18時間、6/23から11:00~22:00の11時間にしていました。

6/28にマグアンプKを数つまみ水に入れて溶かしたマグアンプ水をリトープスにも散布しました。

そのときの水の量が多かったのか、その後5mmほど背丈が高くなってしまいました。(徒長)これまで締めた姿にしてきただけに残念でした。リトープスは本当にちょっとの水でも徒長してしまうので、水やり1回1回には注意が必要です。

普段の水やりは2週に1回ほどにしています。

2年0ヶ月目(2023.8)

【8/4記】7月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が29℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。外は連日の猛暑日で8/2は38℃を観測するなど厳しい暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は7/10から8:00~20:00と0:00~4:00の合計16時間にしています。

今月で満2年を迎えました。生育は順調で、少しずつ大きくなっています。来月植え替えを行います。植え替えでは1ポットあたり9個の苗を1ポット4個に植え替えます。

前回多く水をやりすぎた反省で、現在は2週に1回、土をちょっと湿らせる程度の水やりに抑えています。

また、現在5回目(2023年秋)のリトープスの実生の準備を行っています。今回はちょっと大がかりでこれまでのミックス種子以外に、Cナンバーごと(種類ごと)の種子もまきます。またコノフィツムもミックス種子でない種類ごと種子をまきます。

これらはまた別ページで何かの機会に報告させていただきたいと思っています。

2年1ヶ月目(2023.9)

【8/29記】8月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が30℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。屋外は猛暑が続き、連日35℃(気温、完全な日陰の温度)を超え、50%遮光した環境でも43℃と猛烈な暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は00:00~5:00と12:00~18:00の11時間行っています。

8月下旬に水やりをしてもシワが改善しない苗を発見し、抜いて確認したところネジラミの大被害が起きていました。

通常なら太い根が生えている所、ほとんど根が枯れて無くなってしまっていました。吸水できず葉にシワがよったままになっていたようです。

ある程度生育しているのでネジラミの大被害はこの3~6ヶ月以内のことでしょうか?途中でチェックしなかったことを後悔しています。

しかしここで諦めるわけにはいきません。

全部の苗を抜き出し、土は処分、根は限界まで切り詰め、切り口に白い部分が残っているもののみを湿った用土に植え付けました。

全ての苗はこのようなほとんど根のないコロンとした状態です。さらにスミチオンという接触型の殺虫剤に根を浸しました。さらに植え替えたあと、葉の上から浸透移行性のあるベニカやオルトランを散布しました。

リトープスは水分のない土には根を伸ばすことができず、発根には土のしっかりとした水気が必要です。そこで鉢下半分に通気性のよい小粒の土を敷き、上部2.5cm程度に挿し芽種まきの土を敷き詰め、割り箸で穴を空けてそこにリトープスを植えていきました。

新たに発根するまで2週間~3週間程度は常に土が湿った状態になるようにします。

弱り切ったリトープスですが、なんとか根付いてくれたらと願っています。

2023/8/29

8/29に確認したところ、ほとんどの苗が活着して(根付いて)いました。(1つ掘り返したら5mmぐらいの真っ白な根が出ていました。他の苗もランダムで20個ほど触ったところ、根付いており抵抗を感じました。)8/22に植え替えたのでおよそ1週間で発根したということになります。

この1週間で行ったことは、

・常に土を湿らせる

・送風をやめる

・苗に水スプレーを行う

の3つです。

まず土は表土も乾かないように常に水を足し続けていました。そして乾燥する送風は停止し、植物育成ライトは1万ルクス程度をしっかり当てていました。また苗に時々水のスプレーを行っていました。(葉水)

しかし、置いている場所が室内で比較的涼しい環境、30℃~35℃程度(屋外は40~45℃)に保たれているとはいえ、これだけ早い時期に根が伸びるのは、ちょっとおかしな感じがします。冬型といわれるリトープスは30℃もあればかなりゆっくりの発根になるかほとんど根が出ないで次第に弱っていくはずです。それでも根が出たことを考えると、リトープスは案外高温を好む種類(春秋型?夏型寄り?)なのかもしれません。

2年2ヶ月目(2023.10)

【10/11記】9月は一度外に出したのですが、日当たりが確保できずに室内に戻しました。そして10/10にやっと完全に外に出すことができました。(ようやく簡易ビニール温室の2段目~4段目も、前から3ポット目のプレステラにも日が当たるようになってきました。)

既に簡易ビニール温室は22%遮光ネットも取り払い無遮光での栽培になっています。そこへいきなり出すのは心配だったのでリトープスの所だけ22%ネットを張りましたが、あと5日も経てば直射日光にできると思います。

昨月は根ジラミの被害から根を切り詰めて植えて根付かせることができましたが、その後再び掘り返して植え直しました。それは1ポットに9苗植えてしまい窮屈になったためです。今度は1ポット5苗にして、来年秋まで植え替えがいらないようにしました。

この過程で一部の苗はダメになってしまいましたが、大方は活着してくれました。ただ活着には多めの水やりが必要で、そのためやや徒長しました。

2年3ヶ月目(2023.11)

【11/13記】10月下旬ごろから直射日光で栽培しています。ただ異例の暑さで30℃を超える日は白い遮光ネットを1~2枚かけたりしていました。

一番土が乾く時期で、水やりは週に1回行っています。ただ量はそれほどたくさんではありません。1週間でカラカラに乾く程度の量です。

2年4ヶ月目(2023.12)

【12/6記】11月は暖かかったのですが、11月末~12月に入り急に寒くなり平年並みの気温に下がりました。

11月は多くの日が快晴か晴れで土も良く乾いたのですが、11月末~12月になって一転、どんよりした曇り空の多い日本海側気候らしい空模様となってきました。

リトープスの水やりは10~11月が大切で、頻度は7日~10日に1回程度でしっかり行っています。あまり寒いと水やりできませんし、1月下旬頃からは脱皮でまた水をやれなくなるためです。

また2020年の実生分が11/20に初の開花をしました。このページで実践している2021年度の苗は来年満3年なので、花を咲かせてくれることを期待したいです。

2年5ヶ月目(2024.1)

【1/19記】更新が遅れ気味になって申し訳ありません。

昨年から引き続き非常に暖かい冬とは思えないような日が続いています。

2020年に実生開始したものは少し葉の割れ目が出てきているのですが、2021年のこちらの分はまだ全く脱皮の兆候を見せていません。脱皮が始まるぎりぎり前までしっかりめの水やりを心がけたいと思います。

水やり頻度は現在10日に1回、普通の量にしています。1週間だと近すぎ、かといって2週間だと遠すぎるような感じです。

2年7ヶ月目(2024.3)

【3/16記】今年の2~3月は雨や曇りの日が多く、晴れの日が少ないです。しかし気温は非常に高い日が続いており、厳冬期と思えない暖かさでした。

ご報告がひと月空いてしまって、リトープスは脱皮まっただ中になりました。しかしまだ全く割れ目のない株もあります。ひょっとして次球が形成されておらず、今回は脱皮無しなのではないかと心配になります。

今年はこの時期簡易ビニール温室の最上段を確保しましたのでよく日が当たり土の乾きが速いです。そのため完全断水などせず、10日に1回水をやってしまっています。それでもシワがよるので直射日光の乾燥力の強さを感じます。

もう播種から2年半になりますが、まだまだ大きいとはいえず心配で晴天時は22%遮光ネットを2枚かけています。

2年8ヶ月目(2024.4)

【3/31記】3月はこの時期には珍しく雨・曇りの日が多めでした。しかし晴れるとかんかん照りで落差が激しく遮光ネットは快晴の日に合わせてかけっぱなしになっています。気温は相変わらず高めで日中は20℃、夜間も14℃程度あります。

脱皮はちょうど4割程度口が開いた状態です。写真の種類は多くが脱皮をしていますが、紅大内玉のみ脱皮の兆候がみられません。ボルキーもあまり変化がありません。開花期もずれているので違う時期に脱皮するのでしょうか?

雨が続くと土が乾かないので水やり間隔が遠くなりますが概ね引き続き10日に1回少なめです。遮光ネットは22%の白いネットを3枚にしています。4月中にシルバーのネットにするかもしれません。

2年9ヶ月目(2024.5)

【5/1記】気温は最高が24℃程度、最低が16℃程度です。天気は晴れの日と雨や曇りの日が半々ぐらいで平年並みだったと思います。

リトープスは4/14に室内のLED環境に移しました。これは例年通り簡易ビニール温室では奥の方まで日が当たらなくなったためで、照度を確保するには我が家ではこうせざるを得ないためです。(できれば屋外に置きたいです。。)

日が良く当たるようになる8/31まで室内で栽培します。ダイソーで買った330円のミニ扇風機をコンセントタイマーで自動で送風調節しながらできる限り屋外の環境に近づけるようにしています。

送風は9:00~15:00、その後は1時間ずつ1時間おきに回しています。外より風が強くなるためか土が良く乾き、1週間に1回の水やりを行っています。またLEDがまんべんなく当たるよう、時々カゴの位置を交代しています。

またネジラミ防止に今月から3ヶ月おきにオルトラン(アセフェート)の希釈液を土にかけて、さらにベニカXファインスプレーをリトープスに吹きかけていきます。土に灌注するのは、リトープスやコノフィツムの肌はかなりつるつるとしており、なかなか薬液が染みこまないためです。

種類により多少異なりますが、概ね脱皮が終了してきました。紅大内玉とボルキーのみ脱皮がまだ半分程度しか完了していません。脱皮後のリトープスの窓は一年のうち一番濃く美しい時期です。

2年10ヶ月目(2024.6)

【6/14記】5月後半~6月初めの室温は最高が27℃、最低も22℃程度などかなり暑くなってきました。

以前の同時期より株が小さめですが、これは敢えて水やりを少なめにしているためです。というのは昨年、リトープスは水太りして大きくなりすぎると溶けやすくなるという情報を得たためです。

大きいから花が咲くわけではなく、小さくても日当たりが充分であれば分頭もします。それを体感しました。リトープスはじっくりと光で育てるのが最上の管理方法なのかもしれません。(実際には住宅事情などで日当たりの良い所にばかり置ける訳ではないので、あくまで理想の話です。)