このページでは、塊根植物の代表種「パキポディウム」の種まき(実生)を実践しています。当サイトでは冬型のアフリカ亀甲竜の実生に次いで2度目のコーデックス類の実生になります。

目次

- 1 種まきから育てて塊根を太らせる

- 2 グラキリウスの実生で大切なポイント

- 3 種まきに適切な時期

- 4 実生に必要なもの

- 5 グラキリウスの種まきの実践

- 6 パキポディウム「エブレネウム」の実践記録

- 6.1 1ヶ月目(2022.4)

- 6.2 2ヶ月目(2022.5)

- 6.3 3ヶ月目(2022.6)

- 6.4 4ヶ月目(2022.7)

- 6.5 5ヶ月目(2022.8)

- 6.6 6ヶ月目(2022.9)

- 6.7 7ヶ月目(2022.10)

- 6.8 8ヶ月目(2022.11)

- 6.9 9ヶ月目(2022.12)

- 6.10 10ヶ月目(2023.1)

- 6.11 11ヶ月目(2023.2)

- 6.12 12ヶ月目(2023.3)1年目!

- 6.13 1年1ヶ月目(2023.4)

- 6.14 1年2ヶ月目(2023.5)

- 6.15 1年3ヶ月目(2023.6)

- 6.16 1年4ヶ月目(2023.7)

- 6.17 1年5ヶ月目(2023.8)

- 6.18 1年6ヶ月目(2023.9)

- 6.19 1年7ヶ月目(2023.10)

- 6.20 1年8ヶ月目(2023.11)

- 6.21 1年9ヶ月目(2023.12)

- 6.22 1年10ヶ月目(2024.1)

- 6.23 1年12ヶ月目(2024.3)満2年!

- 6.24 2年1ヶ月目(2024.4)

- 6.25 2年2ヶ月目(2024.5)

- 6.26 2年3ヶ月目(2024.6)

- 6.27 2年6ヶ月目(2024.9)

- 6.28 2年7ヶ月目(2024.10)

- 7 グラキリスとカクチペスの大失敗

- 8 グラキリウスの実践記録(継続)

- 8.1 1ヶ月目(2022.6)

- 8.2 3ヶ月目(2022.8)

- 8.3 4ヶ月目(2022.9)

- 8.4 5ヶ月目(2022.10)

- 8.5 6ヶ月目(2022.11)

- 8.6 7ヶ月目(2022.12)

- 8.7 8ヶ月目(2023.1)

- 8.8 9ヶ月目(2023.2)

- 8.9 10ヶ月目(2023.3)

- 8.10 11ヶ月目(2023.4)

- 8.11 12ヶ月目(2023.5)1年!

- 8.12 1年1ヶ月目(2023.6)

- 8.13 1年2ヶ月目(2023.7)

- 8.14 1年3ヶ月目(2023.8)

- 8.15 1年4ヶ月目(2023.9)

- 8.16 1年5ヶ月目(2023.10)

- 8.17 1年7ヶ月目(2023.12)

- 9 パキポディウム種まきのコツ

種まきから育てて塊根を太らせる

パキポディウム グラキリスの種子

種まきから植物を育てることを実生(みしょう)といいます。また種まきで育てた株を実生(株)と呼ぶこともあります。コーデックス類は基本的には実生(種まき)で育てます。

挿し木でもコーデックスを増やすことはできますが、この場合塊根が太らない種類がほとんどで、残念ながらパキポディウムも塊根が太らないタイプです。そのため、実質種まきから育てることになるのですね。

実生は時間がかかる、管理が面倒、カビ対策や遮光などが必要で挿し木より難しいなどのデメリットがありますが、様々なメリットがあります。

コーデックス類では塊根を太らせることができるというのが一番のメリットですが、その他ウイルスに感染していない株が得られる、一度に大量の苗を得られる、親株と異なる特徴を持つ子株を作り出せるといったメリットがあります。

それでは、パキポディウムの種まきに必要なものやコツについてみていきましょう!

2023/4/6追記

このページではグラキリスとエブレネウムの実生を行っています(屋外栽培)。エブレネウムに関しては2023年4月現在も実生実践中ですが、グラキリスは同月ほぼ枯れた状態となり失敗してしまいました。そこで新しい環境で実生実験を行うことにしました。以下のページでは室内栽培でLED、ヒーターマットが必須の環境ですが、よろしければご覧いただければ幸いです。

グラキリウスの実生で大切なポイント

パキポディウムの実生にあたって既に実生を実践され、成功されている様々なブログを参考にさせていただきました。ありがとうございます。

そこで以下のようなポイントが重要だということが分かりました。

- できるだけ新鮮な種子を手に入れる

- 発芽には昼夜安定した20~25℃の温度が保てること

- 発芽までは100%近い湿度と湿った環境が必要なこと(蓋がいる)

- 2ヶ月程度は水を切らさないようにする

- パキポディウムは好光性の種子なので覆土はしない

- カビやすいので殺菌処理が大切

- カビた種子は他に広がるので即、捨てる

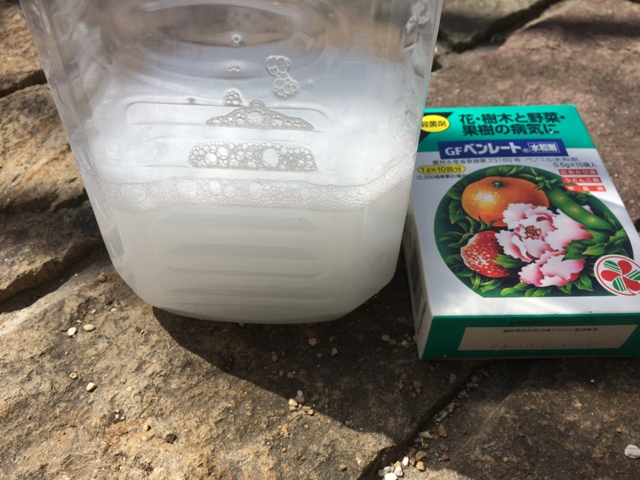

- 種子は半日程度ベンレートなど(殺菌剤)に浸ける

- 表土は根が潜り込みやすい土にする

- 本葉が2対出たら外での管理に切り替える

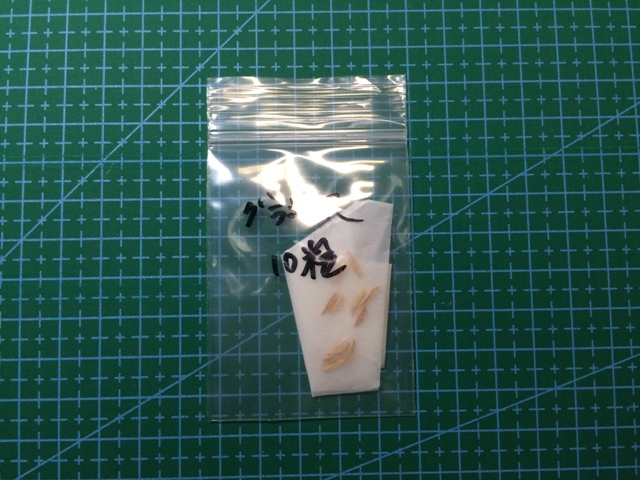

タネの鮮度

リトープスや帝玉などメセン類では1年寝かせた種子のほうが発芽率がよいことがしばしばですが、コーデックス類(パキポディウムも)は新鮮な種子ほど発芽率がよいとのことです。古い種だと著しく発芽率が落ちることがあるので、採取日が分かる新しい種を使うようにします。

25℃を安定的に保つ

また順調な発芽と苗の維持には昼夜に安定した比較的高温(20~25℃)が保てることがポイントです。夜の温度が下がってしまう時期だと、発芽までに時間がかかり多湿な環境でカビがちだということです。

覆土はしない

パキポディウムの種は光があることで発芽する好光性の種子です。そのため覆土(土をかぶせる)はしません。覆土ができないので湿度を上げて過湿の状態にしないと発芽させるのが難しいです。そこでラップなどで蓋をします。そして発芽したらカビ防止にすみやかに蓋を開けます。それでも2ヶ月程度はカラカラに乾かさないよう、水を切らさないようにします。

特にカビやすい

パキポディウムは特にカビやすいグループだということが分かりました。そのため事前の殺菌が大切です。種は半日程度、殺菌剤(ベンレートなど)に浸し、土や腰水にも殺菌剤を入れます。そして万一カビてしまったら即取り除くようにします。

根が潜り込みやすい土

土は種蒔き用土などの根が潜り込みやすい土にするか、赤玉土の細粒~小粒を単用するかバーミキュライトを混ぜたりするケースが多いようです。

戸外栽培の切り替え

最初は室内で発芽を待ちますが、室内は日光が不足しがちです。そのため本葉が2対程度出たらなるべく早く戸外での栽培に切り替えます。

ここまではパキポディウムの実生で大切なことです。他に種まき共通の大切なポイントがあります。

実生共通で大切なポイント

- 親株(成株・充分大きくなった株)とは異なる育て方をする

- 堆肥や有機肥料はカビの原因になるため使わない

- 使い回しではなく新品の用土を使う

- 土は熱湯消毒してから使う

- 移動しても土が崩れない硬質ポットを使う

成株とは異なる育て方

種まきから育てて1~2年経過するまでは、成株とは全く異なる育て方をします。コーデックス類やメセン類は休眠期には断水させ(ほぼ水をやららない)生育期に水を与える方法をとりますが、種から育てていてまだ小さい小苗・幼苗は水切れに非常に弱いので、休眠期も断水させません。少しずつの水をこまめに与えます。パキポディウムは夏型多肉植物で冬場断水するのが普通ですが、種まき1~2年以内は時々水を与えます。

有機肥料は厳禁

種まきで使う土は肥料分がない土かごく少ない土にします。特に堆肥やぼかし肥料などの有機肥料は大量のカビが生える恐れがあるので絶対に使わないようにします。また発芽するまでの期間などは絶対に肥料を与えません。発芽から数ヶ月たったら徐々に緩効性化成肥料を与えるのはOKです。

新品の用土

用土は新品で清潔なものを使います。他の株を植えていたものや庭の土、病気が出た土、虫の卵や雑草の種などが混入している恐れのあるものは使いません。さらに新品の用土も熱湯消毒してから使うようにします。

硬質ポット

種まきするポットはなんでもよいのですが、移動が多いのでできれば持ち上げたときに形の変わらない硬質ポットが適しています。プレステラというプラスチック鉢を使う方が多いようです。

種まきに適切な時期

パキポディウムの種まきの適期は20~25℃以上を安定的に保てる時期です。これが何月かはお住まいの地域によって若干異なってきます。

4~5月は早い

関東(東京)では4月は最高気温の平均が19.6℃、最低気温平均が10.4℃、平均気温が14.7℃のためまだ寒すぎることが分かります。暖地(福岡)でもまだ低く、また寒冷地(宮城)はもちろんまだです。

参考→多肉植物の4月の状態と育て方・するべきことの気温一覧より

それでは5月はどうでしょうか?

関東(東京)では最高気温の平均が24.8℃、最低気温の平均が15.9℃、平均気温が20.0℃となっています。暖地(福岡)も同じくらいで、寒冷地(宮城)は21.7℃、12.5℃、16.7℃です。関東以南はそろそろ蒔き時、寒冷地では1ヶ月程度遅らせて考えると良さそうです。

参考→多肉植物の5月の状態と育て方・するべきことの気温一覧より

6月が蒔き時

また6月になると関東は最高気温26.4℃、最低気温19.2℃、平均気温22.4℃とちょうど良いことが分かります。ただ高温だとそれだけカビが生えやすくまた、梅雨時でじめじめしており病気なども心配です。また7月、8月には30℃を超えるのですぐに暑すぎの気候になってしまいます。

参考→多肉植物の6月の状態と育て方・するべきことの気温一覧より

そのため関東以南では暑くなってすぐの5月末~6月上旬、寒冷地では6月下旬以降に蒔くのが一番よいのではないかと考えました。

実生に必要なもの

種まきではこれといった正しいやり方はなく、人それぞれやり方は異なり必要なものも変わってきます。ここでは、当サイトの実生でよく行っている方法をグラキリウスにも当てはめて実践してみました。

- 種をまく鉢

- 鉢をすっぽりいれられる容器

- 細かい種まき用の土

- カビ防止用の殺菌剤(ベンレート)

- ラップ

- 土の消毒用の湯1L以上

- 霧吹き

その他、土を混ぜるための「丈夫で透明な袋」、お湯を注ぐ「オタマ」、ベンレートを水に混ぜるための「空きペットボトル」などが必要です。

鉢の用意

このページでは誰もが入手しやすく安価な器具として、1番の種を蒔く鉢には「プレステラ90」というプラスチック鉢を、2番の鉢をすっぽりいれられる容器にはプラスチックケースを準備しました。今回土の消毒は行い、プレステラに土をいれてそこにお湯をかける方法をとりました。※プレステラは直接お湯を注いでも溶けません。(実験済み)

土の種類と配合

土は様々な意見があり、赤玉土を単用する方や、市販のさし芽・種まきの土を使う方、色々な種類を混ぜてこだわる方などさまざまで、これといった正解はないようです。ただ共通するのは、肥料は入れないということです。

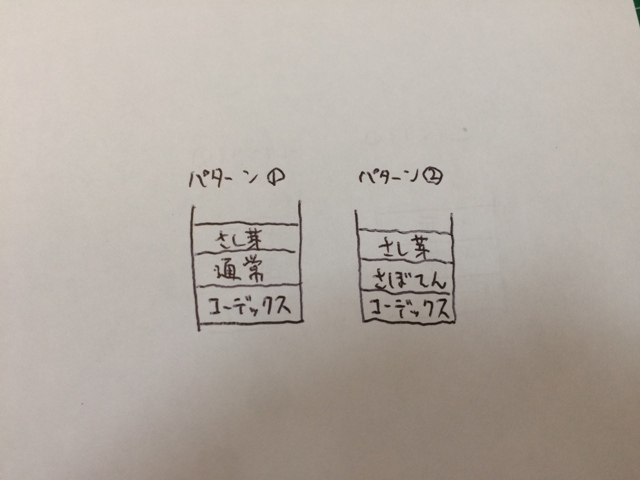

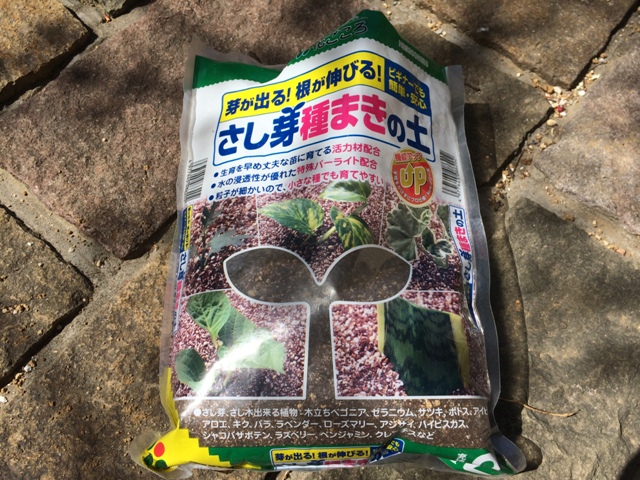

また種のサイズに合わせて土の配合も変わります。今回パキポディウムでは、底には鉢底石としてコーデックス用ブレンドの粗めの土を、中間には花ごころのさぼてん多肉植物の土を使うものと、通常の多肉植物の培養土を使うもの2通り、表土には市販のさし芽・種まき用を使うことにしました。

このような配合にしたのは、底の土は水はけをよくし、中間では根がしっかり張れるように細かめの土にし、上部では根が潜り込みやすいように細粒の土を入れた方がよいのではないかと考えたためです。

2パターンを用意し、どちらが根張りがよく大きく育つか実験も兼ねています。

コーデックス用ブレンド

自分で配合した土です。小粒で赤玉土・ボラ土(日向土)・パーライトを1:1:1で混ぜ合わせたものです。パーライトは土を軽くし水はけをよくするために入れました。

通常の培養土

自分で配合した土です。細粒~小粒の赤玉土・日向土・ピートモス・バーミキュライト・パーライトを1:1:1:1:1で入れたものです。中間に使うので、水はけと適度な保水性を重視しました。

花ごころ さぼてん多肉植物の土

市販の土です。軽石・バーミキュライト・ゼオライトの細粒でできており肥料分が入っていないものです。「通常の培養土」より細かいです。ゼオライト配合で水を腐りにくくさせる点を重視しました。

花ごころ さし芽・種まき用土

市販の土です。バーミキュライト・パーライト・ピートモス・鹿沼土が入っており肥料分が入っていないものです。粒の大きさは花ごころさぼてん多肉植物の土と同じくらいですが、ピートモスと鹿沼土が入っていてふわふわとやわらかいのが特徴です。

費用と入手先の参考

| 種をまく鉢 | 鉢をすっぽりいれられる容器 | カビ防止の殺菌剤 |

|---|---|---|

プレステラ90 プレステラ901個30円 メルカリ |

プラスチックケース プラスチックケース家にあったもの |

ベンレート ベンレート0.5g 10袋 800円 Amazon |

| 細かい種まき用の土 | 通常の培養土 | 目の粗い用土 |

花ごころのさし芽・種まき用の土 花ごころのさし芽・種まき用の土5L 600円程度 Amazon |

通常の培養土 通常の培養土赤玉土・日向土・バーミキュライト・ピートモス・パーライトを同率で混合 |

コーデックス用ブレンド コーデックス用ブレンド赤玉土・日向土・パーライトを同率で配合 |

| 市販の細かい土 | ||

花ごころのさぼてん多肉植物の土 花ごころのさぼてん多肉植物の土5L 600円程度 Amazon |

殺菌剤用のスプレー容器 | 消毒用の湯1L~ | スコップ |

ベンレート液用スプレー容器 ベンレート液用スプレー容器1,000倍に薄めたベンレート水を入れるための容器 Amazon |

鍋で沸騰させたお湯1L程度 鍋で沸騰させたお湯1L程度自宅 -円 |

土入れスコップ 土入れスコップ大小で300円程度 |

種をまく鉢は土をいれてパキポディウム グラキリウス、エブレネウムの種を蒔きます。そして鉢をすっぽり入れられる一回り大きないれものに水を張って、種まきした鉢を浸けます。これを腰水といいます。腰水については別ページで解説しています。

ベンレートは殺菌剤でカビ防止に使います。粉状なので水に溶いて種を消毒したり、腰水の水にも使用します。

グラキリウスの種はどこで入手する?

パキポディウムの種子は大半が輸入品を購入することになります。自分で採取できるならそれが一番よいですが、それは難しいため、輸入種子の取扱店で購入します。ヤフーショッピングやヤフオク、メルカリなどで入手できます。

また大量に種を購入する場合は、ケーレスなど直接海外のサイトから購入する方法もあります。ただこの場合検疫の費用がかかるため、少量なら多少割高でも国内の販売業者から購入した方が安くなります。

コーデックスの種はメセン類(リトープスやコノフィツム、帝玉など)に比べ種の品質がより問われます。シイナと呼ばれる発芽能力の無い種、鮮度の落ちた種(パキポディウムの場合新鮮なほど発芽率が高い)、など酷い商品だとほとんど発芽しないことがあります。そのため多少高くても信頼のおける種子を手に入れることが大切です。

なお、管理人の場合メルカリで販売されているものを購入しました。

メルカリでも多肉植物の種を多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます) よろしければ、下記のコードをお使いください。

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

スポンサーリンク

グラキリウスの種まきの実践

時期

コーデックス類には冬型と夏型のものがありますが、パキポディウムは夏型なので4月下旬から9月頃に蒔きます。管理人は簡易ビニール温室内で25~30℃を保てる(ただし昼間のみで夜は気温と同じまで下がってしまう)ため、4月中旬に蒔くことにしました。

事前準備

種蒔き用のプラスチック鉢「プレステラ90」に挿すラベルを準備します。他に色々タネを蒔いた場合、どの鉢がなんの種類か分からなくなってしまうので、何らかの方法で区別できるようにしておきましょう。

腰水(底面吸水)用の容器は家にあったプラスチックの箱です。

カビや腐敗、雑菌防止のため、器具や鉢や鉢を入れる容器など、洗えるものは全て洗いましょう。鉢は前に何か植わっていたものの流用ではなく、新品のものを使うのが望ましいです。

土を鉢に入れて消毒する

土の消毒方法はいくつかありますが、プレステラに土をいれて上からお湯をかける、レンジ対応容器などに土をいれて湯気が出るまで加熱する、などのいずれかを行った後に殺菌剤であるベンレート1,000倍溶液を使って消毒します。

今回は、先ほどのように2通りに分けて土を準備しました。

中間の土を入れます。左が通常の培養土、右が花ごころさぼてん多肉植物の土です。

充分にお湯を注ぎます。土の構造が壊れてしまわないよう、ゆっくり丁寧にお湯を注ぎます。鍋で沸かしたお湯をオタマで注いで消毒します。湯気がでるまで何度も注ぎましょう。湯気が出て充分消毒できたら、底面吸水用のいれものに鉢を浸けて、ベンレート水をかけます。

ベンレート0.5gを500mlの水で薄めます。(1,000倍)

ベンレート1,000倍溶液は土に水代わりに土にかけてよく、また鉢をつけるための腰水の水にそのまま使ってOKです。

鉢が1~1.5cmくらい水に浸かるようにすればOKです。(※他の種まきの写真を流用しています。)

タネを蒔く

土が冷えたのを確認してから、種を蒔きます。熱湯消毒後はかなり長い時間熱を持つので土は充分に冷やします。

種まきの方法は人により、メネデール100倍液に一晩浸ける、水に半日浸ける、何もしないなど様々ありますが、今回は殺菌剤のベンレート水に1日(24時間程度)浸けてから蒔きました。

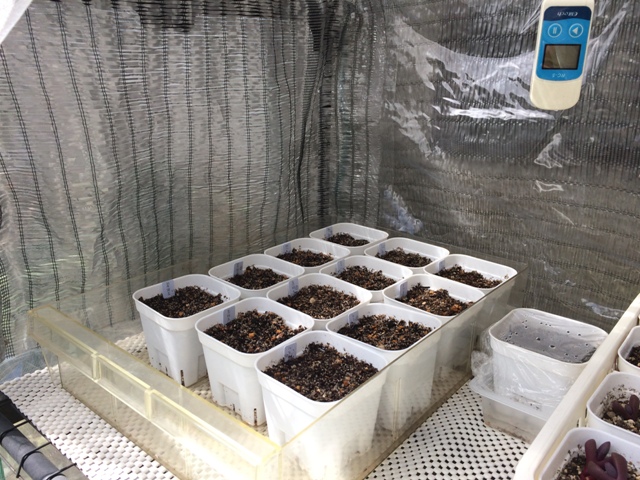

1つの鉢に何十個も蒔く方もいますが、後々植え替えが大変になるので、ある程度間隔を空けて蒔くほうが良いと思います。今回はプレステラ1個に5粒ずつに分けて蒔きました。

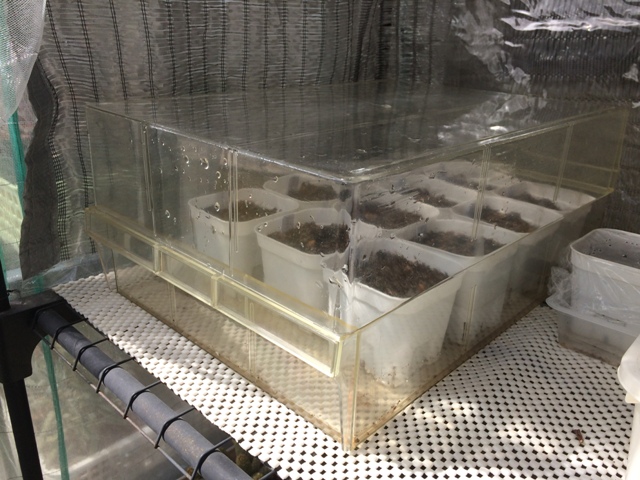

覆土は行いませんが、少し土に押しつけるようにして蒔きました。また湿度を保つため種まき後はプラスチック容器で覆いました。

発芽までの日数は

発芽までの日数は差があるようで、早いと3日~5日、1週間~数週間から1ヶ月かかるとするケースがあるようです。ただどの種類にも言えることですが、遅れて発芽する種子もあるので、蒔いてから1ヶ月程度は諦めないようにしましょう。

パキポディウムはカビやすくまた発芽率も他のコーデックスより低いようです。パキポディウムは発芽の難易度は高めで、最初の種まきにはアデニウムなどの発芽させやすい種類がおすすめだそうです。

当サイトの実践では、エブレネウムの場合4/10に種まきして最初の発芽が4/14(4日後)で最後の発芽が4/23(13日後)でした。エブレネウムの発芽率は10粒中6粒と60%でした。

またグラキリスの場合は、6/14に種まきし6/21(7日後)に初めての発芽、最後の発芽は6/28(14日後)でした。発芽率は11粒中10粒と91%でした。(今年採取の分で、古いタネは全滅(1つも発芽せず)でした。)

置き場所(遮光環境)と水やり(腰水)

ラップをして穴をプチプチあける、霧吹きするなど始終土がしっとり濡れている状態にします。上から水をじゃぶじゃぶ掛けるとタネが流れてしまうので、腰水(底面吸水)を行います。

鉢は半日陰に置き、発芽後も半日陰(50%遮光)に置きます。パキポディウムの成株は真夏もあまり遮光せず育てますが、種まきした苗は決してすぐ日なたに出さないようにしましょう。

今回の実践では、簡易ビニール温室の最上段に置くため、60%遮光ネットを2枚重ねました。

また暗い室内などに置いたままだと、ひょろひょろになってもやしのようになってしまいますので、室内での管理は難しいです。

発芽が揃ったら徐々にラップや蓋を外し外気にさらすようにします。

始終水を張った容器に鉢を浸ける(腰水)のは1~2ヶ月で終了します。その後の水やりは、土が半分ぐらい乾いたら鉢を水に浸けて充分に水を吸わせる方法をとります。

3ヶ月以上たったら苗もしっかりしてくるので、上からの水やりに切り替えます。

パキポディウム「エブレネウム」の実践記録

1ヶ月目(2022.4)

4/9にタネを24時間ベンレート水に浸けてから、4/10に播種しました。気温は最高気温23℃程度ですが、簡易ビニール温室の中は昼間33℃程度まで上がっています。大体9時から16時ぐらいまで日が当たり、25~35℃を保っています。

夜になると最低気温が14℃程度まで下がり、簡易ビニール温室内もそこまで下がります。

※グラキリウスの種はまだ蒔いておらず、エブレネウムのみ播種しています。

4/14、1つ目から根が出始めているのを確認しました。

4/15、5つから根が出ているのを確認しました。

4/17、10個中8個が発芽気味で根が伸びています。

4/18、塊根部とその先に付いている葉が出てきました。

この写真は4/18の播種8日目の画像です。小さな葉をつけた芽はかわいいですね。

4/21、1つが発芽の途中でカビ始めました。そのためすぐに撤去しました。

4/22、5つが正常に発芽しました。葉先には種の殻がまだ残っています。

4/23、6つが正常に発芽しました。

4/26、カビが出そうなのでベンレートのスプレーを開始、またラップを剥がしました。

4/28、まだ本葉は見えません。結局発芽したのは6つで、2つはカビが生え、1つは溶け、1つは未発芽でした。

これば4/28(播種18日目)の写真です。写真では分かりづらいですが、塊根部に膨らみが出ています。

2ヶ月目(2022.5)

アデニウムに比べるとパキポディウムは苦戦しています。成長が止まったかのようで、それどころか葉が下を向き始めています。水分は充分に与えているのですが。..

5/7、結局残ったのは10個中6個でした。藻が生えそうなのでオーソサイド水和剤のスプレーをしました。成長過程は変わらず、まだ本葉は見えません。

また4/28にパキポディウム「カクチペス」10個の種まきをしたのですが、これが不調で、1個しか芽が出ないという結果になりました。1回目のエブレネウムと同じように蒔いたのにもかかわらずです。いわれているようにパキポディウムは難易度が高いのでしょうか。それともタネが悪かったのでしょうか。

5/18、最初に蒔いたエブレネウムの6つの芽は順調に生育しています。本葉が出始めました。本体のサイズはほとんど変わっていません。

もう腰水はせず、10日に1回ほど細いジョウロで上から水をやっています。保水性が高い土のため10日に1回にしているので、水はけがよい土に植えている方は、もっと高頻度で与える必要があるかと思います。

引き続き外での管理をしており、遮光ネットで半日陰を作ってそこにおいています。1週間に1回程度、藻の防止用のオーソサイドスプレーをしています。

5/18にグラキリスの種まき

最低気温が20℃を切らなくなってきたので、グラキリウスの種も蒔きました。14個を2つのプレステラに蒔きました。事前に15時間ほどオーソサイド水和剤を溶かした水に浸けました。水から引き上げるとき皮が少し剥けかかったので、これは失敗したかもしれないと思いました。今度は保温マットなどは敷かずに常温で発芽を待ちます。植物育成LEDライトも当てません。

また同時に前回全滅してしまったカクチペスの種まきを追加で10個行いました。5個はオーソサイド水に浸し、5個はそのまま蒔きました。こちらも保温マットなどは敷かずに常温で発芽を待ち、植物育成LEDライトも当てません。

3ヶ月目(2022.6)

6/1付け、以降1ヶ月ごとの観察記録となります。

パキポディウム「エブレネウム」も少しずつ成長しています。本葉が揃い、葉の付け根にはトゲらしきものが生えてきました。塊根も丸々としてきています。少しずつパキポディウムらしくなってきました。

現在2週間に1度程度水やりを行っています。(水やり頻度は土の保水性により、保水性が弱い土であれば頻度を増やす必要があります。)腰水ではなく、ジョウロでゆっくりと上から与えています。

置き場所は簡易ビニール温室の一番前の列で5~7月は直射日光は当たりません。明るい日陰、半日陰程度だと思います。

環境は最高気温が28℃、最低気温が20℃程度で晴天~晴れが続いています。雨はほとんど降っていません。

今年はオーソサイドのスプレーをしているためかほとんど藻が発生しませんでした。土が黒いままで気持ちよいです。また6/1に肥料としてマグアンプKを溶かした水をごく少量与えました。実生の始めの液肥は結構効きます。

4ヶ月目(2022.7)

7/1付け、本葉が増えてくるなど、一応問題なく生育しています。塊根も少しずつですが大きくなっています。1株、葉が1枚黄色くなって落ちましたが、原因は分かりません。

気温が上がってきました。今年は梅雨が平年比20日早く開け夏に、最高気温は33℃、最低気温は27℃程度になっています。

少し大きくなってきたこと、気温が上がり蒸発が増えたため土が乾くのが速くなってきました。そのため、水やりの頻度は10日に1回程度で、土が充分湿る量をたっぷり与えています。水やりの方法はジョウロで、土が浮かばないようゆっくり注いでいます。

置き場所は6月に引き続き戸外の雨よけがある簡易ビニール温室の下段です。まだ直射日光は当たっていません。当たり始めたら60%の遮光ネットを張る予定です。

これは6/30撮影のエブレネウムの写真です。

5ヶ月目(2022.8)

猛暑続きの中、パキポディウムは順調に生育しています。

水を良く吸い、水切れすると塊根がシワシワになってしまうので、土をカラカラにしないようにしています。頻度は1週間に1回くらいでしょうか。一度は細くシワシワになってしまい焦りましたが、水をやったら1日で元に戻りました。それ以来マメに観察しています。

生育環境は7月と変わりませんが、簡易ビニール温室の前部に遮光ネットを張ったことで、半日陰の環境になりました。

また6月にも再度エブレネウムを蒔きましたが、成長が良く、先を越されそうな感じです。

当初は夏の蒸れが気になり早く蒔きましたが、たっぷり水をやっても腐らないので、心配は無用でした。

以下はエブレネウムの2022/8/11の写真です。

6ヶ月目(2022.9)

パキポディウム「エブレネウム」を種まきして6ヶ月目に入りました。

エブレネウムは何度か植えたのですが、生育はやや遅く、後に植えたエブレネウムに先を越されてしまいました。

葉が大きく若干徒長気味ですが、塊根もじわじわと膨らんでいます。

水やりや環境は7月とほぼ変わりありません。

以下は最初に蒔いたエブレネウムの2022/9/5の写真です。

先を越したのは以下のエブレネウムです。

肥料を与えた、など条件の変更はありませんでしたが、なぜか葉が大きく、塊根部も大きいです。

7ヶ月目(2022.10)

早くもエブレネウムの最初の実生から7ヶ月目になりました。

塊根部は大きいもので1cmとなり、着実に成長しているようです。また4月に蒔いたものと6月に蒔いたものは生育程度に差がなくなりました。

最近、だいぶ日差しが簡易ビニール温室の奥にも届くようになって日当たりがよくなってきました。パキポディウムは強い日差しに強いほうですが、さすがに数センチの小さな苗なので、直射日光には当てずに60%遮光を続けています。

一方最高気温が25℃~30℃程度に下がり、水の乾く速度が遅くなっており、夏の生育のよさが少し衰えたように思われます。

水やりはこれまで頻繁でしたが、10日に1回でもたっぷり与えてしまうと多すぎになってしまうようです。

それから、1鉢に5苗は狭くなってきたためこの間に最初の植え替えを行い、過密を和らげました。5本→1本のみ、2本、3本へ。根はプレステラ90の深さの3分の2程度まで伸びていました。

以下は2022/10/1のエブレネウムの写真です。

8ヶ月目(2022.11)

【11/1記】エブレネウムを初めて実生して8ヶ月目になりました。

パキポディウムとアデニウムの栽培カゴです。

同じパキポディウムでもエブレネウムはグラキリスより遥かに育てるのが簡単で成長スピードも早いのを体感します。エブレネウムは大きいものは塊根部の太さが1cmに達しましたが、グラキリスは最大のもので3mm程度です。

このまま冬に進むとグラキリスは保水性不足で枯れてしまうのではないかと思い、11/1から室内に取り込んで植物育成LEDライトを当て始めました。エブレネウムは本などに書いてある通り8℃を切ったときに室内に入れる予定です。おそらく次のレポート時には、パキポディウム、アデニウム共に室内に入っているだろうと思います。

水分の吸収はだいぶ遅くなってきましたが、まだ止まってはおらず、10日に1回程度鉢底まで湿る程度与えています。環境は10月12日から60%遮光ネットを外し、直射日光の当たる所に置いています。葉ヤケなどは起きていません。

9ヶ月目(2022.12)

【12/1記】この11月は気候もよく暖かかった(最高気温22℃/最低気温12℃程度)ですが、この2日急に寒くなってきました。今後2週間の予測気温は、最高気温13℃/最低気温8℃となっています。

10月中旬から11月末までほとんど同じような温度だったせいか、紅葉や落葉が中途半端になっています。本来ならもうとっくに落葉しているはずです。

暖かかったので11月末まで戸外で栽培していました。11/29にアデニウムと共に室内に入れました。

エブレネウムは順調で、しっかり太り冬を耐えられそうですが、グラキリスは不調でこの間にもしぼんで2本枯れました。

今後は植物育成ライト下でしっかり塊根を光合成させ、しぼまないようにしたい所です。また土の乾きが悪くなってきたため、11/14の水やりは少なめに、11/25の水やりはしませんでした。

これから大切なのは光の強さの調節ですね。夏にメセン類にLEDライトを当てすぎて溶かしてしまったので、パキポディウムには当てすぎないように気をつけます。

10ヶ月目(2023.1)

【2023/1/1記】12月に入ると気候は急変、前半は最高温度15℃/最低気温5℃程度でしたが、後半には最高が10℃行かなくなったり、下が0℃になったりと急激に寒くなりました。天気も曇り空が多く、雨、雪が降り晴れたのは12日間だけでした。

パキポディウムは一部を除き全て室内に取り込んでいます。

エブレネウムはほぼ全部落葉し塊根だけになりました。それでも室内が暖かく半休眠の状態なのでしょう。水を完全にやらないでおくと塊根がしぼみシワがよるので、月に2回程度軽く水を与えています。

一部のエブレネウムは戸外の雨ざらしの所に植えて耐寒性の実験をしています。2日だけ0~2℃の日があり、雪も降って塊根の上にも雪がかかり、残念ながらシワシワになってしまい枯れてしまいました。

パキポディウムは0℃の温度には耐えられないことが分かりました。再び1つ幼苗を地植えにして、実験を続けています。2℃程度なら毎晩のようになりますが、問題ないです。

室内では植物育成ライトを使い3,000ルクス程度を一日当たり7時間程度当てています。

11ヶ月目(2023.2)

【2/1記】数日前まで日本海側を中心とする日本全体が10年の1度といわれる大寒波が襲っていました。暖地である福岡県福岡市も例外ではなくマイナスを3日連続で記録するなど、強い寒さが続きました。多肉植物は1℃を下回る1/21~1/31まで全部の種類を室内に取り込んでいました。

この1月は室内のパキポディウムにとっても厳しい寒さで、室温が6℃台になる日が2日あり、植物用ヒーターマットを敷いて鉢を温めていました。このような天候なので、水やりは1月中に1回のみでした。

水が乾きにくく塊根もしぼまないので、完全に休眠に入った感じです。先月エブレネウムは全部葉が落ちましたが、グラキリスは緑色の葉がまだついているので、種類によっても休眠温度が異なることを体感しました。

置いている場所は前回と同じで、植物育成ライトの照射量も変わりませんでした。

庭植え実験でいくつかダメにしたので、残りの苗を大切に育てないといけません。

12ヶ月目(2023.3)1年目!

【3/1記】2月は全体的に暖かな日が続きました。最高気温は2桁の日(10℃以上)が26日間、10℃を切ったのは2日間のみでした。最低気温は27日間10℃以下でした。天気は平年並みでした。2月末からは日差しがやや強くなってきたのを感じられました。

エブレネウムの実生を開始して今月で満1年になります。今は葉を落としてころっとしていますが、室内の15℃以上ある環境では若干生育しているようで、時々塊根が凹みます。そのためへこんだタイミングで水やりが必要と判断し、2月は2回行いました。

置き場所は引き続き室内で3,000ルクス程度の所です。3月中旬には最低気温が8℃程度になるようですので、そうしたら外栽培に切り替えます。

同じ所で購入した種ですが、下の写真のように生育に差が出て、実生の不思議を感じます。

1年1ヶ月目(2023.4)

【4/3記】今回は家の工事のため写真撮影が早めとなっています。ご了承ください。環境について、3月は例年よりかなり暖かく、最高気温が18~22℃程度、最低気温が7℃~12℃程度となりました。天候もよく快晴と晴れを合わせて20日間でした。この間どの種類にとってもゆるく成長できる最適な気候でした。

エブレネウムは最低気温が8℃を超えた3/10頃にやや前倒しで屋外に出すことができました。現在もだんだんと暖かくなってきていてつるつるだった塊根から葉が出てきかけています。

パキポディウムの成株はこの時期直射日光に当てても大丈夫だといいますが、まだ1年経ったばかりの弱い苗なので、22%遮光ネットを3枚重ねにして遮光環境に置いています。4月中に日差しが強くなったら遮光環境を50%程度にするかもしれません。

水やりは、まだすぐ乾くというわけではないため10日に1回それほど多くない量を与えています。

グラキリスは冬の間にかなり弱ってしまいましたが、エブレネウムは(耐寒性実験にしたもの以外に)枯れる苗はありませんでした。

1年2ヶ月目(2023.5)

【5/1記】4月は全体的に小雨で快晴・晴れの日が続きました。(晴れ・快晴の日が17日間)温度的には最高気温が20~25℃、最低気温が10~15℃と穏やかな気候でした。

冬はつるつるだったエブレネウムですが、4月後半から休眠から覚めて新葉を出し始めました。

やっと寒さがやわらぎ外に出せたのもつかの間、今度は戸外の簡易ビニール温室の中では日が当たらなくなってきたため、室内のLED栽培下に移行となりました。

5/1付けで室内の育成LED(およそ1万ルクス)を当てながら育てます。これは再び戸外で日当たりがよくなる9月初め頃まで継続する予定です。

せっかく外は天気もよく太陽光に当てられないのがもったいないですが、栽培スペースが限られているため仕方ありません。

水やりは4月は2週に1回程度でした。葉が出たのでこれから頻度は上がっていくと思います。また室内では蒸れ防止のため、ミニ扇風機での送風を1日12時間ほど行います。これで土の乾きも速くなるので、水やり頻度もそれに合わせていきたいと思います。

1年3ヶ月目(2023.6)

【6/2記】5月も引き続きずっと室内に置いていますが、室温は22~26℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は00:00~6:00と11:00~17:00の12時間です。

新芽が生えてきて5月半ばから急に水の乾きが早くなり、1週間に1回水をやるようになりました。送風のせいもあると思いますが、どんどん鉢が軽くなっていく感じです。水やりを増やさないといけないことに気付かず、塊根も何度も凹ませてしまいました。

これから何回か液肥(ハイポネックス1,000倍液)も与えて生育を促進していきたいと思います。

1年4ヶ月目(2023.7)

【7/3記】6月も引き続きずっと室内に置いています。室温は26~29℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は6/16まで00:00~6:00と11:00~17:00の12時間、6/17から18時間、6/23から11:00~22:00の11時間にしていました。

プレステラ90に3苗植わっていた分がキツキツになってきたため、分離して2号ポット(6cm)に1苗ずつ植え替えました。

1年5ヶ月目(2023.8)

【8/3記】7月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が29℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。外は連日の猛暑日で8/2は38℃を観測するなど厳しい暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は7/10から8:00~20:00と0:00~4:00の合計16時間にしています。

昨年の夏は肥料と水のやりすぎで若干徒長させてしまったため、今年は水もカラカラになるまで待ってから与えています。締まった感じに丸っこくでっぷりしてきました。

水やりは7日~10日に1回程度です。与える際は鉢底から水が流れ出るまでたっぷりです。

1年6ヶ月目(2023.9)

【8/31記】8月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が30℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。屋外は猛暑が続き、連日35℃(気温、完全な日陰の温度)を超え、50%遮光した環境でも43℃と猛烈な暑さが続いています。更に高温注意報が出て9月猛暑が続くそうです。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は00:00~5:00と12:00~18:00の11時間行っています。

なぜか2023年実生のグラキリスと比べてこちらのエブレネウムのほうが土の乾きが遅く、1週間に1回の水やりです。(塊根をへこませるほど水切れさせない程度です。)鉢の大きさは両方2号ポット(6cm)で苗もエブレネウムのほうが大きいので不思議です。

1年7ヶ月目(2023.10)

【10/10記】9月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が26℃程度~最高が29℃程度と8月よりぐっと涼しくなりましたが、相変わらず屋外は暑く32℃以上になる日も珍しくありませんでした。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、涼しくなったため送風は00:00~2:00と12:00~14:00の4時間程度に短縮しています。

気の早い苗は葉を紅葉させ、葉を全部落としてしまった株もあります。生育期も終わりに近づき、また送風も少なくなったためか土の乾きが遅くなってきたので、10日に1回程度の水やりに減らしています。

見慣れてしまって大きくなっていないと思い、前の写真を見直したら今年の夏も成長していたと気付きました。現在2号鉢がちょうどよい苗サイズです。

1年8ヶ月目(2023.11)

【11/13記】引き続き同じ環境で育てています。

葉がだいぶ紅葉して落葉してきました。いよいよ2回目の冬の到来です。昨年度はまだ小さくて冬を越せるか心配でしたが、今年はもう体力は大丈夫なサイズです。だいぶずんぐりしてきていると思います。

送風の頻度が低下するにつれいよいよ土の乾きが悪くなり、水やりは2週間に1回程度になりました。

1年9ヶ月目(2023.12)

【12/6記】11月は暖かかったのですが、11月末~12月に入り急に寒くなり平年並みの気温に下がりました。

エブレネウムは同じ環境で育てています。葉は紅葉して数枚残っている程度です。12月に入り送風を止めたため土の乾きがさらに遅くなっています。

1年10ヶ月目(2024.1)

【1/18記】更新が遅れ気味になって申し訳ありません。

昨年から引き続き非常に暖かい冬とは思えないような日が続いています。

エブレネウムはほとんど葉が落ちましたがなぜか1苗の葉がついたままです。葉が残っているためか、その苗だけ塊根が太り他と差がついています。(肥料やLEDライトなどの条件は同じです。)

室内は暖かいため生育停止とはならず、引き続き土が乾いたら2週間に1回程度水やりをしています。

1年12ヶ月目(2024.3)満2年!

【3/15記】今年の2~3月は雨や曇りの日が多く、晴れの日が少ないです。しかし気温は非常に高い日が続いており、厳冬期と思えない暖かさでした。

エブレネウムは一つが2月末頃から新葉を吹き始めました。かなり早い目覚めですが他はまだじっとしています。

夏型コーデックスの代表にはアデニウムやパキポディウムがありますが、パキポディウムのほうが日差しを求めないような気がします。(アデニウムは直射日光がないと大きくなりづらいがパキポディウムはそこそこ大きくなる気がする)※正しいかは不明です。

パキポディウムは15℃程度まで下がれば大方葉が落ちて翌年には新しい葉が出てきてくれますが、アデニウムはその温度では落葉気味程度でなぜか不調です。

それにしてもエブレネウムは横に太って丸くなりますが、グラキリスは上に伸びやすくなかなか横に太ってくれません。

2年1ヶ月目(2024.4)

【4/2記】3月はこの時期には珍しく雨・曇りの日が多めでした。

エブレネウムは引き続き室内の植物育成ライト下で育成しています。しっかりライトに当てて扇風機も回していたのですが、この間2つもの苗が腐って枯れてしまいました。

これは何を意味するのでしょうか?

送風は2月から1日3時間で始め、3/19に6時間に増やしていましたが、扇風機の向きがまっすぐで隅の鉢には風があまり当たっていなかったようです。それで土の乾きが悪く根腐れしてしまったようです。

通風が悪いことはとても怖いことですね。4/2の昨日からは室温の上昇もあり、心配になって一日12時間の送風に再度増やしました。(9:00~18:00と21:00~24:00です)

生き残った株はパーライトを多めに入れた通気性のよい土に植え替えて、鉢のサイズも2号ポットからプレステラ90に大きくしました。(写真は植え替え前のものです)

今後は送風時間の増加もあって水やり頻度も上がってきそうです。

2年2ヶ月目(2024.5)

【5/9記】4月は数日間外に出してみたり置き場を色々探っていましたが、結局室内のLED環境に戻ってきました。

昨月送風を増やしたのはよいものの、土が乾きすぎるのと株も消耗するのではと心配になり、今度は送風を細かく調節しました。

まず9:00~15:00はガッツリ送風、その後は17時から1時間、19時から1時間というふうに1時間おきに行うようにしました。もちろんとても人の手では行えないのでコンセントタイマーで自動で行ってもらっています。1日で合計10時間の送風に落ち着きました。

この環境では水やりはたっぷりで1週間に1回ぐらいになりました。

苗の状態は、新葉がしっかり出たものが多いですが、なぜか芽吹いていない個体もあります。個体差が大きいようです。

話は変わりますが、実生5年の株が今年初めて花芽をつけて開花しました。手前の大きな花が咲いているのがエブレネウム、後ろの小さな花芽がついているのがグラキリスです。LED環境ではもしかしたら花が咲くことはないのかなと思っていたので、一斉に花芽が出た時はとても嬉しかったです。

これから少し花を楽しんでから、念願の受粉作業を行い、種子を自家採取してみたいと思います。といっても受粉作業は難しいらしく成功するかは不明です。

2年3ヶ月目(2024.6)

【6/15記】5月後半~6月初めの室温は最高が27℃、最低も22℃程度などかなり暑くなってきました。

エブレネウムも新葉が生えそろいました。エブレネウムは水やり週に1回ではちょっと不足気味のようで、度々塊根をくぼませてしまっています。それに気付かずへこんだまま戻らず枯れる株をいくつか出しているので、最近は土の乾きに神経質になっています。グラキリスも同様であまりへこませすぎると枯れてしまいます。

送風は色々試しましたが、結局8:15~00:00の16時間に落ち着きました。室内は既にライトの熱で30℃を超え始めています。そのため暑くなる昼間に送風を行っています。

また話がそれますが、実生5年のグラキリスは開花し、1株から3個花を咲かせたものもありました。しかし念願の受粉は難易度が高くてできず、花は花茎ごと枯れて落ちました。

2年6ヶ月目(2024.9)

【9/13記】更新が3ヶ月もできなくてすみませんでした。今年の猛暑は観測史上初の高値を記録し、多肉植物への影響も大きかったと思います。現在も33~37℃が続き猛暑が長引いています。

エブレネウムはグラキリスと同じく通年室内においています。エブレネウムはグラキリスと比べると高い温度で葉落ちしてしまうようで、30℃を下回るとさっさと葉を枯らして秋の準備をしてしまうようです。

水やりは週に1回、同じ曜日に行っています。

2年7ヶ月目(2024.10)

【10/21記】まだまだ暑い日が続いています。天気予報によると11月に入っても平年より高温が続くそうです。

エブレネウムはほぼ葉を落としました。涼しくなってきたので送風の量と時間を減らしています。水やりも1週間に1回だったところが2週間に1回程度に減ってきました。

グラキリスとカクチペスの大失敗

5/18にまいたグラキリスとカクチペスは大失敗で、一つも発芽しませんでした。カクチペスは1回目も芽が出ずでしたが、2回目も完全に発芽しませんでした。やり方はエブレネウムと同じだったので、種が悪かったのでしょう。カビなども生えておらず、ただ種が蒔いた姿のままとなっています。

パキポディウム エブレネウム 発芽率60%

パキポディウム グラキリス 発芽率0%

パキポディウム カクチペス 発芽率0%

パキポディウムは種の信頼度が非常に重要であることを痛感させられました。このように発芽率0%ということもあるということです。

種まきの仕方に問題があるのか検証するために、前回よく発芽したエブレネウム(同一年度分)をもう一度取り寄せて蒔いてみる予定です。

グラキリウスの実践記録(継続)

1回目のグラキリスは結局全く発芽しませんでした。そこで思い切って種を剥いてみました。すると中がどろっと腐っていたり、根や芽になる部分が黒くなっていたりと、これは発芽するはずはないなと思えるような状態でした。10粒1,560円でした。

パキポディウムの種まきは新鮮さが命といいますが、これは本当です。

なんとかグラキリスを発芽させたい、そう思いました。そして今年度採れたての種子なら発芽するに違いないと思いました。

そこでメルカリを見たところ国内で2022年今年にグラキリスを受粉し結実させている出品者を発見。

今日採れたて、毎日採取と書いてあり出品者の行った種まきの発芽写真、親株が無数に並んでいる状態も載っていたので、信頼できると判断、思い切って購入しました。値段は10粒+αで3,500円でした。あまりの高さに何日も迷いましたが、これを逃したら来年まで待たないといけない、と思いました。

1ヶ月目(2022.6)

結果は上々でした。11粒中10粒発芽、以下にそれまでの経緯を書き記します。

6/14、グラキリス11粒播種

6/21、1つ目発芽(発根)

6/23、+2個発根

6/26、+7個発根開始

6/28、計10個の発芽が終了

今回土は熱湯消毒、表土のみオーソサイドスプレーを念入りに、種をオーソサイドに浸ける過程はせず、種子の消毒はオーソサイドスプレーのみ。種がカビるのは種が腐っている(発芽能力が無い)ためで新鮮な種はカビません。ラップは厳格に密閉して覆い、温度差が大事のようで、室内より温度差がある外の簡易ビニール温室に放置、発芽後はラップを外し植物育成ライト照射。

最初は室内に置いていたのですが、なかなか発芽せず、戸外の昼夜の温度差が激しい簡易ビニール温室に入れたところ3日後に発芽しました。

ラップは発芽後すみやかに外したほうがよいです。(蒸れ防止のため)

3ヶ月目(2022.8)

本日は8/11なので6/14に種まきしてからちょうど満2ヶ月が経過したことになります。

エブレネウムとは異なり、塊根が細長めで葉の色が濃く幹の色が赤茶色いです。

発芽は11中10個でしたが、枯れたものもあり、現在は8苗ぐらいが順調な状態です。本葉の2対目が出てきています。根がしっかり張った苗が太りがよく、倒れていて根がしっかり土に伸びていないものは、生育もあまりよくありません。

まだ上から水をやると苗が流れるので、腰水で水やりをしています。腰水の水が切れないように注意して与えています。頻度は7日に1回程度でしょうか。

場所は50%遮光下で、今のところちょうど良い日光量のようです。

以下は2022/8/11のグラキリウスの写真です。

4ヶ月目(2022.9)

グラキリウスは根張りが弱いのか、成長がゆっくりです。塊根が濃い茶色に変化しているのも気になります。上から水をやると苗がすぐ倒れてしまい再度植え直しています。

栽培環境は8月と変わりません。水やりも7日に1回程度です。

5ヶ月目(2022.10)

順調に育つエブレネウムと比較し、グラキリスはやっと根付いたような感じです。上から水やりをしても苗が少しぐらつく程度になりました。

また個体差が激しく、たくさん葉をつけているものと4枚程度しかないものと分かれています。塊根部はだんだん膨らんできました。

以下は2022/10/1のグラキリウスの写真です。

6ヶ月目(2022.11)

【11/1記】グラキリウスも蒔いた分10苗が細々と生き残っています。とても小さく、未だ根が3mm程度しかない苗もあります。弱々しい苗は寒さに耐えられないだろうと思い、2鉢のうち1鉢を10月末から室内に取り込み植物育成LEDライトを当て始めました。

根張りが少ない分、エブレネウムより水やり量も少なく、鉢が半分湿るぐらいにとどめています。10月13日~10月31日までは直射日光下に置いていましたが、問題ないようです。

7ヶ月目(2022.12)

この1ヶ月間に2本の苗がしぼんで枯れてしまいました。3mmぐらいの太さがあったのでちょっとショックでした。サイズというより根張りがないものが枯れていっている印象です。

今でもまだジョウロで水やりすると倒れてしまうものがあります。そのため11/14の水やりを最後に11/25は霧吹きで少し水を与える程度にしました。

管理人のグラキリスの苗はあまりに弱々しいので、追加で1年目とみられる苗を3本購入しました。

8ヶ月目(2023.1)

明るさや置き場所、水のやり方などの環境はエブレネウムと同様です。

グラキリスは瀕死の感じで、苗が小さく保水性がないためシワがより、水を少し与えてもなかなか吸い込んでくれません。このままあだと春を迎えられるのかと心配になります。

相変わらず根張りも弱く、水をやると倒れる苗があります。

そのような状況なので、12月の初めにグラキリスの実生苗を3本買いました。もし、管理人の実生苗がダメになってしまったらこちらをレポートにしようかと考えています。

また、パキポディウムと一口にいっても、種類によって落葉するものと、ほとんど落葉しないものと分かれて興味深いと思いました。

9ヶ月目(2023.2)

引き続きエブレネウムと同じ管理をしています。

グラキリスは濃い茶色の棒のような形になっていますが、しぼんで枯れるまではいかず、もしかすると冬越しできるかもしれません。

水やりは1回だけ霧吹きで表土数ミリ程度がたっぷり濡れるぐらいを与えただけです。

12月の初めに購入したグラキリスの苗はまだ葉を落とさず、健康に冬越しをしているようです。

10ヶ月目(2023.3)

グラキリスは残念なことにほとんど全ての苗が2月にしぼみ、水をやっても回復せず枯れたと判断する状態となっています。1月はまだしぼんでいなかったので、1月の大寒波で室温も5℃近くまで下がったせいかなと感じています。

やはりグラキリスも早めに種を蒔いて、1回目の秋までになるべく大きくしておかないと体力が尽きてしまうのかなとも感じています。昨年夏の生育がよい時期に肥料を与えて太らせておくべきでした…

11ヶ月目(2023.4)

明るさや置き場所、水のやり方などの環境はエブレネウムと同様です。

グラキリスは現在塊根が凹んだものや倒れてしまったものなどがほとんどで、これから暖かくなって回復する苗が何本あるかという状態です。

正直写真をお見せするのがためらわれる状況ですが、一応載せさせていただきます。

グラキリスは2023年再度種まきします

グラキリスに関してはまだ実生が成功せず心残りも多いので、2023年度に再度種まきをすることにしました。

昨年度に失敗した要因の一つにまき時が遅れて冬までに体力があるサイズになれなかったことがありました。そこで今年は昨年とやり方を変えてヒーターマット(植物用電気カーペット)により4月初めから種まきをする方法をとりました。また土の配合なども改良したため、別ページにてやり方と成長過程を紹介させていただきます。

12ヶ月目(2023.5)1年!

【5/1記】4月は全体的に小雨で快晴・晴れの日が続きました。(晴れ・快晴の日が17日間)温度的には最高気温が20~25℃、最低気温が10~15℃と穏やかな気候でした。

先月、2022年のグラキリスの実生は終了と書きましたが、3苗が生き残っていたのを確認できたため、継続となりました。2鉢に植わっていたものを1鉢にまとめて植え替えました。根張りがすごく弱かったです。

エブレネウムと比較し太り具合も大差がついていますが、今年はハイポネックス1,000倍液なども与えてグラキリスも太らせたいと思います。

エブレネウムと共にグラキリスも5/1から室内の育成LED下に移動しています。

引き続き2023年のグラキリス実生も更新していきますので、合わせてご覧いただければ幸いです。

1年1ヶ月目(2023.6)

【6/2記】5月も引き続きずっと室内に置いていますが、室温は22~26℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は00:00~6:00と11:00~17:00の12時間です。

大きさ的には今年4月の実生に抜かされました。やはり昨年度は無肥でやったのが間違っていたのだと思います。未だに生育が悪く、葉もとても小さいです。ですが、今がんばって液肥をやって大きくさせています。

水やりは10日に1回ぐらいです。

1年2ヶ月目(2023.7)

【7/3記】6月も引き続きずっと室内に置いています。室温は26~29℃程度でした。植物育成ライトは1万ルクス程度を9:00~17:00まで照射し、送風は6/16まで00:00~6:00と11:00~17:00の12時間、6/17から18時間、6/23から11:00~22:00の11時間にしていました。

1年3ヶ月目(2023.8)

【8/3記】7月も引き続き室内に置いていました。室温は最低が29℃~最高が32℃(ただし実生苗の表面温度は育成LEDライトの熱さで上が33~35℃程度)でした。外は連日の猛暑日で8/2は38℃を観測するなど厳しい暑さが続いています。植物育成ライトは1万ルクス程度を8:00~17:00まで照射し、送風は7/10から8:00~20:00と0:00~4:00の合計16時間にしています。

7月に1苗が枯れてとうとう1苗になってしまいました。昨年直射日光に当てて付いた茶色さが残っています。葉が弱々しいです。

1年4ヶ月目(2023.9)

気象条件や生育環境はエブレネウムと同じです。

グラキリス2022年実生分は1苗ですが、この冬はなんとか生き残ってくれそうです。

水やり頻度は5日に1回程度です。

1年5ヶ月目(2023.10)

気象条件や生育環境はエブレネウムと同じです。水やり頻度は1週間~10日に1回程度に減らしています。

1年7ヶ月目(2023.12)

気象条件や生育環境はエブレネウムと同じです。写真のみアップですみません。

パキポディウム種まきのコツ

今年パキポディウムは合計6回に渡って蒔きました。そこでよく発芽させるためのポイント、必要な処理、不要な処理なども分かってきましたので、記しておきます。

- 発芽には温度差が必要

- パキポディウムでも種類によって発芽日数、求める日光量など環境には差がある

- 昼間35℃、夜28℃程度で発芽しやすい

- 表土には念入りに殺菌剤をスプレー

- しかしカビる種は播種2~3日以内にカビるため、元々種の形成不全かシイナである可能性大

- 新鮮な種は基本カビない

- 腰水に殺菌剤はいれなくてもよい

- 種は夏場一晩も殺菌剤に浸けると皮がむけてくるのでしないほうが良い

- 種を殺菌剤に浸けたい場合は長くなく1時間以内くらいに

- 芽が出る種は1週間~10日程度で一斉に発芽してくる

- 光があった方が発芽しやすい

- 発根後はすみやかに光に当てないと徒長する

- 発根開始まで厳重にラップ

- 芽が出たらラップを外す

1回目

このページで実践している1回目のエブレネウムの分です。

- 4/10、エブレネウム11粒播種、7個発芽、発芽率63%(出品者Aの種、2021年4月輸入種子)

2回目

- 4/28、カクチペス10個播種、発芽0個、発芽率0%(出品者Bの種、輸入年月不明)

3回目

- 5/18、グラキリス14粒播種、発芽0個、発芽率0%(出品者Cの種、2021年8月輸入)

- 5/18、カクチペス10個播種、発芽0個、発芽率0%(出品者Bの種、輸入年月不明)

4回目

- 6/2、エブレネウム10個播種、7個発芽、発芽率70%(出品者Aの種、2021年4月輸入種子)

5回目

- 6/8、エブレネウム13粒播種、9個発芽、発芽率69%(出品者Aの種、2021年4月輸入種子)

6回目

- 6/14、グラキリス11粒播種、10個発芽、発芽率91%(出品者Dの種、2022年6月国内採取)