目次

チレコドン属の写真

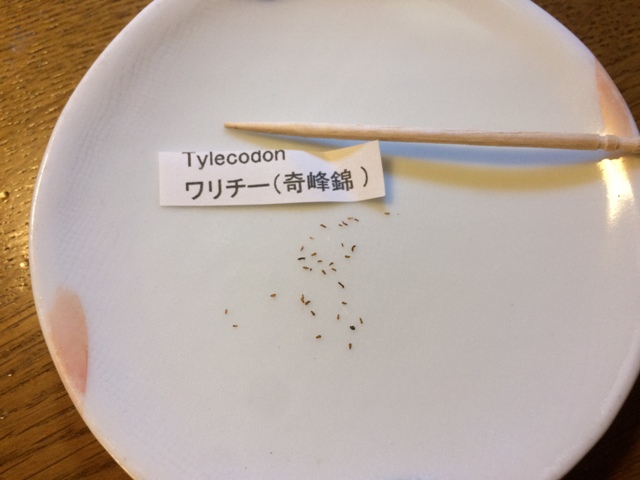

ワリチーの種子 ワリチーの種子 |

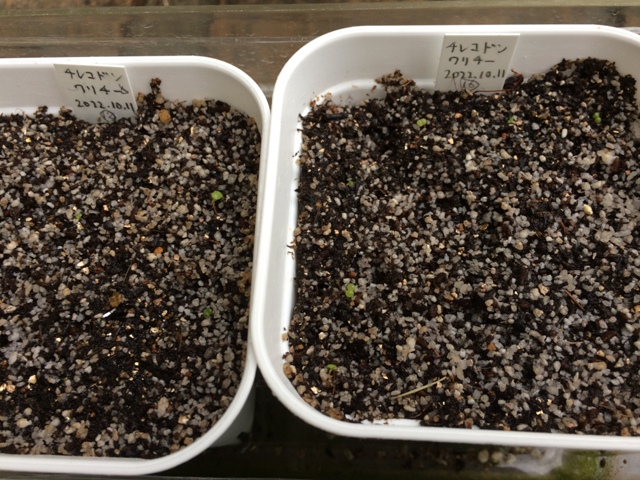

ワリチーの実生(種まき) ワリチーの実生(種まき) |

ワリチーの実生9ヶ月目の様子 ワリチーの実生9ヶ月目の様子 |

万物想 万物想 |

万物想の花 万物想の花 |

万物想の現地の姿 万物想の現地の姿 |

ワリチー ワリチー |

ブッコルジアヌス ブッコルジアヌス |

安房宮(アキュウボウ) 安房宮(アキュウボウ) |

※2段目以降の写真は全てWikipediaから引用しています。

チレコドン属(Tylecodon)の特徴

| 科 | ベンケイソウ科 |

|---|---|

| 属 | チレコドン |

| 生育型 | 冬型 |

| 育てやすさ | 普通 |

| 成長速度 | 遅い |

| 増やし方 | 種まき |

| 原産地 | 南アフリカなど |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

特徴

ベンケイソウ科のチレコドンは冬型コーデックスの代表です。原産は南アフリカや南西アフリカの雨が少なく夜と昼の温度差が激しい半砂漠的な所に50種ほどが自生しています。夏は極度に乾燥するため葉を落とします。属名には「釣り鐘状の突起」という意味が含まれています。サイズはまちまちで数センチのものから2メートルを越すものまで様々です。どの種類も葉を落とした後に長い花茎を伸ばしベル状の花を咲かせます。

代表種は万物想(ばんぶつそう)

万物想は高さ30cm~60cm程度で塊根状の茎に太く短い枝をつけ、細い花茎の先につぼ型の黄緑色の花を咲かせます。学名はレティキュラーツスといいます。もうひとつ白象(ペアルソニー)という種類は株元に大きな塊根ができ、太い枝に福娘を長くのばしたような多肉質の葉を付けます。その他に安房宮、ブッコルジヌアス、ピランシー、奇峰錦(キホウニシキ)ワリチーなどが知られていて、いずれも砂地や岩山の斜面、岩の割れ目などに自生しています。

育て方

秋に気温が下がってくると生育が始まります。新葉が出てきたら水やりを再開します。蒸し暑さが苦手で夏は休眠しており、ほとんど水を与えません。しかし月2回程度少量の水を与えると細い根が枯れずに、秋以降の生育がよくなります。また真夏は涼しい日に葉水を行うこともあります。日光を好むため、休眠期の夏も遮光した明るい所に置き、生育期はたっぷり日光を当てるようにします。育て方はやや難しく7~8月の水やりの方法によっては腐り、9月に新葉が出ないことがあります。

育て方のコツ

- 夏はほぼ断水して月に2回少量の水やり程度にする

- 夏以外は遮光せずに日光に浴びせる

- 秋から春の生育期は水をたっぷり与える

- 水はけのよい用土に植え、風通しにも気をつける

- 至適温度は5~25℃なので、5℃以下にせず夏はなるべく涼しく過ごさせる

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 冬型 |

|---|---|

| 生育期 | 9~12月 |

| 休眠期 | 5~8月 |

| 緩慢な時期 | 12~4月 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

主な種類名

| 万物想(バンブツソウ)・レティキュラーツス | Tylecodon reticulatus |

| 群卵(グンラン) | Tylecodon sinus-alexandra |

| 白象(ハクゾウ)・ペアルソニー | Tylecodon pearsonii |

| 奇峰錦(キホウニシキ)・ワリチー | Tylecodon wallichii |

| ブッコルジアヌス | Tylecodon buchholzianus |

| 安房宮(アキュウボウ) | Tylecodon paniculatus |

| ピランシー | |

| アルビフロス | Tylecodon albiflorus |

| アトロプルプレア | Tylecodon atropurpurea |

| ボドレイアエ | Tylecodon bodleyae |

| コルディフォルミス | Tylecodon cordiformis |

| デシピエンス | Tylecodon decipiens |

| エレフィアエ | Tylecodon ellaphieare |

| ファウシウム | Tylecodon faucium |

| グランディフィロルス | Tylecodon grandiflorus |

| ハリー | Tylecodon hallii |

| ヒルチフォリウス | Tylecodon hirtifolius |

| レウコトリックス | Tylecodon leucothrix |

| ノルテーイ | Tylecodon nolteei |

| オクルタンス | Tylecodon occultans |

| プシラス | Tylecodon pusillus |

| 銀沙錦(ギンサニシキ) | Tylecodon pygmaeus |

| ラケモサス | Tylecodon racemosus |

| スカフェリアヌス | Tylecodon schaeferianus |

| シングラリス | Tylecodon singularis |

| ステノカウリス | Tylecodon stenocaulis |

| ストリアツス | Tylecodon striatus |

| ツベローサス | Tylecodon tuberosus |

| 弁天島(ベンテンシマ) | Tylecodon ventricosus |

スポンサーリンク

育て方のポイント

水やり

乾燥地帯の植物のため、日本の草花のような毎日の水やりは不要です。むしろ水分過多となり腐って枯れる心配があります。

乾燥地帯の植物のため、日本の草花のような毎日の水やりは不要です。むしろ水分過多となり腐って枯れる心配があります。

冬型のコーデックスですので、夏が終わる頃に新葉が吹いてきます。そうしたら最初は少量の水をだんだん増やしていきます。

生育期はたっぷりの水を与えますが、水の与えすぎは徒長の原因になりますので、慎重に行いましょう。土がしっかり乾いてから水を与えるようにします。

5月頃から葉がだんだん落ちてきます。休眠に向かうサインです。そこで水やりを少なめにして回数も減らして休眠に備えます。ただ休眠中も完全に水をやらない断水はせず、月に1回程度、夕方に少量与え朝には乾くようにする程度与えると、秋以降の生育が良くなります。

実生から1~2年以内の株は水不足にとても神経質になっています。このような株には夏でも水を与えて枯れないようにします。大きくなるほど、体への保水性が上がり、断水しても枯れにくくなりますので、むしろ夏場の水の与えすぎ、蒸れに気をつける必要があります。

置き場

秋から春の生育期には直射日光の良く当たる所で育てます。乾燥した地域の植物なので、日本の梅雨のような気候は苦手です。日頃から雨の当たらない軒下などで育てます。

最低越冬温度は5℃とされており、耐寒性は弱いグループです。冬型のコーデックスですが、冬型だから寒さに強いというわけではなく、冷涼な気候で良く生育するという意味を持ちます。暖地でも寒冷地でも、寒波が来るなどして5℃以下になる場合は必ず室内に取り込むようにしましょう。また寒風が当たると株が傷みますので、5℃であっても簡易ビニール温室などで防風することが大切です。

暖かくなってくると徐々に葉が落ちてくるため、水やりを減らし、遮光した環境で風通しを図ります。

至適温度は5~25℃です。冬は5℃以下にせず夏はできる限り涼しく過ごさせます。チレコドンの自生地は昼間は暖かく夜は寒い気候(夜は5~10℃、昼間は20℃以上)なので暑い寒いのメリハリを付けることも大切になります。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

チレコドンの生育環境に合わないため、日本の夏は休眠して過ごします。休眠時は水や肥料を吸わず、植物体の活動が鈍っているため日光にも弱くなっています。

チレコドンの生育環境に合わないため、日本の夏は休眠して過ごします。休眠時は水や肥料を吸わず、植物体の活動が鈍っているため日光にも弱くなっています。

詳しい管理方法は以下で解説しています。

コーデックスの夏越し

越冬最低温度と冬越し方法

冬型の多肉植物ですが、凍り付くような寒さは苦手です。最低越冬温度は5℃とされているので、5℃を切るような日は室内に取り込みます。

冬型の多肉植物ですが、凍り付くような寒さは苦手です。最低越冬温度は5℃とされているので、5℃を切るような日は室内に取り込みます。

しかし最低気温が5℃であれば暖地でも外に置けない日が多いはずです。室内に入れる場合は徒長や日照不足に特に注意して育てる必要があります。

コーデックスの冬越しについては以下のページで紹介していますので、参考にしてみてください。

コーデックスの冬越し

増やし方

通常、コーデックスの場合種まきから増やします。というのは挿し木だと大切な塊根が太らない場合が多いからです。チレコドンの場合も、種まきを行い、冬型コーデックスのため10~11月には種を蒔き終えます。

通常、コーデックスの場合種まきから増やします。というのは挿し木だと大切な塊根が太らない場合が多いからです。チレコドンの場合も、種まきを行い、冬型コーデックスのため10~11月には種を蒔き終えます。

種まきについては以下のページで解説・実践しています。

植え替え

健康に育てるには植え替えが欠かせませんが、植え替えはせっかく出た根を切ってしまう危険な作業でもあります。そこで初心者におすすめなのが「鉢増し」です。鉢増しでは、これまで植えていた鉢から株を抜き取り、一回り大きな鉢に浅く土を入れ、そこに先ほど抜いた株をいれて周囲に土を入れます。この方法だと根を極力切らさず、根で一杯になってしまったチレコドンの根張り領域を増やすことができます。鉢増しや植え替えを行うのに最適な時期は生育期の9~11月頃です。休眠中や厳冬期には根張りも悪くなりますので、植え替えの時期としてはおすすめできません。

①今回はワリチーの種まきから1回目の植え替えを行います。 ①今回はワリチーの種まきから1回目の植え替えを行います。 |

②ワリチーは生育速度が遅いようで、種まきから10ヶ月近くなっても塊根サイズは最大で3mm程度でした。 ②ワリチーは生育速度が遅いようで、種まきから10ヶ月近くなっても塊根サイズは最大で3mm程度でした。 |

③根張りも弱かったため、土を分けるように苗どうしを分割して、元の鉢に植え付けました。 ③根張りも弱かったため、土を分けるように苗どうしを分割して、元の鉢に植え付けました。 |

①今回はワリチーの種まきから1回目の植え替えを行います。 ①今回はワリチーの種まきから1回目の植え替えを行います。 |

②ワリチーは生育速度が遅いようで、種まきから10ヶ月近くなっても塊根サイズは最大で3mm程度でした。 ②ワリチーは生育速度が遅いようで、種まきから10ヶ月近くなっても塊根サイズは最大で3mm程度でした。 |

③根張りも弱かったため、土を分けるように苗どうしを分割して、元の鉢に植え付けました。 ③根張りも弱かったため、土を分けるように苗どうしを分割して、元の鉢に植え付けました。 |

土と鉢

水はけと通気がよい土が最適です。市販の多肉植物培養土を使う場合は、目の細かすぎに注意し、自分で配合する場合は、3種類以上の土を混ぜ合わせ、最後にみじんを取り除くようにします。みじんが入っていると水はけが悪く根腐れしやすいので、必ず取り除くようにします。

水はけと通気がよい土が最適です。市販の多肉植物培養土を使う場合は、目の細かすぎに注意し、自分で配合する場合は、3種類以上の土を混ぜ合わせ、最後にみじんを取り除くようにします。みじんが入っていると水はけが悪く根腐れしやすいので、必ず取り除くようにします。

肥料

肥料を与える際は、植え替え時に土にマグアンプKなどの細粒の緩効性肥料を混ぜ込むか、ハイポネックス1000~2000倍液などの液肥を生育期に月に2回ほど与えます。

肥料を与える際は、植え替え時に土にマグアンプKなどの細粒の緩効性肥料を混ぜ込むか、ハイポネックス1000~2000倍液などの液肥を生育期に月に2回ほど与えます。

病害虫

特に心配はありませんが、一般的なコーデックスの病害虫対策については以下の項目を参照してみてください。

特に心配はありませんが、一般的なコーデックスの病害虫対策については以下の項目を参照してみてください。

夏型・冬型コーデックス(Caudex)の育て方