目次

パキポディウム属の写真

グラキリス グラキリス |

種まき 種まき |

エブレネウムの種まき エブレネウムの種まき |

グラキリスの種 グラキリスの種 |

種まき6ヶ月目のグラキリス 種まき6ヶ月目のグラキリス |

秋の紅葉と落葉 秋の紅葉と落葉 |

様々なパキポディウム 様々なパキポディウム |

||

グラキリウス グラキリウス |

グラキリウス グラキリウス |

光堂 光堂 |

バロニー バロニー |

デカリー デカリー |

ラメリー ラメリー |

恵比寿笑い(エビスワライ) 恵比寿笑い(エビスワライ) |

※4~6段目の画像は全てWikipediaより引用しています。

パキポディウム属の基本情報

| 科 | キョウチクトウ科 |

|---|---|

| 属 | パキポディウム属(Pachypodium) |

| 生育型 | 夏型(光堂のみ冬型種) |

| 育てやすさ | やや難しい |

| 成長速度 | 遅い |

| 増やし方 | 実生(種まき)、挿し木 |

| 耐寒性 | 弱い |

| 耐暑性 | 強い |

| 耐寒温度 | 8℃ |

| 実測温度 | 5℃~40℃ |

| 原産地 | マダガスカル・アフリカ |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

耐寒性-強い・普通・やや弱い・弱い

耐暑性-強い・普通・やや弱い・弱い

※耐寒温度は水やりを控えた場合の目安値(書籍などによる推奨値)で、状況によりこれより狭くなることがあります。

※実測値は半日陰の場合で直射日光下ではこれより低くなります。

パキポディウムの特徴

塊根ができる多肉植物をまとめてコーデックスといいますが、パキポディウムはその代表属で25種類ほどが知られています。パキポディウムは茎や根が大きな塊になり、内部構造はスポンジのようになっています。その中に水分やデンプンをしっかり含み、葉を切ればそこから水がしたたるほど水分の養分の宝庫です。この塊根の形は様々で、とっくり型になるものや、こん棒状のもの、土に半分埋まっているものもあります。

十数年かけて育てる

パキポディウムは成長が遅いものが多く、種まきから育てると大きくなるまで十数年の年月かかる場合があります。開花株になるまでおよそ5年はかかります。挿し木から増やすこともできますが、肝心な塊根が太らないため、コーデックスらしい形にするには通常種まき(実生)で栽培します。

人気の種「グラキリス」

パキポディウムの中でもダントツ人気なのがグラキリス(Pachypodium rosulatum var.gracilius)です。成苗ででっぷり太った良形のものは特に希少価値が高いです。また種子でも価格は高騰しており、10粒2,000~3,000円するのが実情です。かつてはマダガスカルから輸入される現地球が出回っていましたが、現在はパキポディウム全般がワシントン条約(CITES IIまたはI)により輸入は難しくなっており、国内で栽培した苗が出回っていることがあります。

育て方のコツ

- 春から夏、秋にかけてしっかり水をやり日に当てる

- 寒さに弱いので、10℃を下回ったら室内に取り込む

- 冬11~3月は水やりは断水かごく僅かでよい

- 室内でも8℃を切る地域では寒さ対策が必須

- 生育期は水切れで何度も塊根を凹ませないように注意

パキポディウムの多くは典型的な夏型種で冬の寒さに弱いです。耐寒温度は8℃ですが、できれば10~15℃を保ちましょう。冬でも日当たりを好むので、室内取り込み時にはよく日に当たる部屋を確保するか、または植物育成ライトがあると光合成を促せます。

パキポディウムはアデニウムより低温でも生育してくれて、20℃になると新葉を出し、25~30℃で盛んに成長します。小さなうちは保水性が弱く、水を切らすと塊根がへこむので、凹む少し前ぐらいに水やりすることが大切です。

年間栽培カレンダー

夏型種の場合(光堂以外)

| 生育型 | 夏型 |

|---|---|

| 生育期 | 4~9月 |

| 休眠期 | 11~3月 |

| 緩慢な時期 | 10月頃 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

冬型種(光堂)の場合

| 生育型 | 冬型 |

|---|---|

| 生育期 | 9~4月 |

| 休眠期 | 6~8月 |

| 緩慢な時期 | 4~5月頃 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

※栽培カレンダーはあくまでも目安です。実際は土や鉢の種類、地域によって大きく異なります。この表は福岡県平野部で多肉植物用の棚を使って育てている場合の情報です。お住まいの地域や使っている土、置き場所によって適宜読み替えて下さい。

主な種類名

| 恵比寿笑い(エビスワライ) | Pachypodium brevicaule |

| 恵比寿大黒(エビスダイコク) | Pachypodium densicaule |

| 光堂(ヒカリドウ) | Pachypodium namaquanum |

| アンボンゲンセ | Pachypodium lamerei ssp. Ambongense |

| イノビナツム | Pachypodium rosulatum var. inopinatum |

| ウィンゾリー(ウィンドゾリー) | Pachypodium baronii var.windsorii |

| エブレネウム | Pachypodium rosulatum var.eburneum |

| カクティペス | Pachypodium rosulatum var. cactipes |

| グラキリス(象牙宮) | Pachypodium rosulatum var.gracilius |

| ゲアイー | Pachypodium geayi |

| サキュレンタム(天馬空) | Pachypodium succulentum |

| タッキー | Pachypodium densiflorum ‘Tackyi’ |

| デカリー | Pachypodium decaryi |

| デンシフローラム(シバの女王の玉櫛) | Pachypodium densiflorum |

| バロニー | Pachypodium baronii |

| ビカラー | Pachypodium rosulatum avar. bicolor |

| ビスピノサム | Pachypodium vispinosum |

| フィフレンセ | Pachypodium fiflense |

| ブレビカリックス | Pachypodium densiflorum var.brevicalyx |

| ホロンベンセ | Pachypodium horombense |

| ラメリー | Pachypodium lamerei |

| レアリー | Pachypodium lealii |

| ロスラツム | Pachypodium rosulatum |

| 亜阿相界(アアソウカイ) | Pachypodium lameri ssp. geayi |

| 白馬城(ハクバジョウ) | Pachypodium lealii ssp. sundersii |

| 鬼に金棒(オニニカナボウ) | Pachypodium rutenbergianum |

| グリグエンセ | Pachypodium succulentum ‘Griguense’ |

| マカイエンセ | Pachypodium rosulatum var. makayense |

スポンサーリンク

※以下は夏型種の場合になります。あくまで目安ですので、苗の状態や環境などにより適宜調節してください。

育て方のポイント(夏型)

パキポディウムは25~35℃でよく生育する夏型種で、4月頃新葉を出しよく生育し10月頃落葉して休眠に入る、というサイクルを繰り返す塊根植物です。

そのため季節ごとにメリハリをつけた栽培の仕方をすることが大切になってきます。

水やり

生育期の4~10月は夏も含めて週1回を目安に、鉢土がカラカラに乾く前に与えます。冬は休眠して水を必要としないので、月に1回程度にします。

生育期の4~10月は夏も含めて週1回を目安に、鉢土がカラカラに乾く前に与えます。冬は休眠して水を必要としないので、月に1回程度にします。

梅雨時と秋雨の間は降水量が多いため雨よけが必要になります。雨ざらしにする場合、水やりは要りません。

生育期の水やり

暖かくなってくると葉をつけ休眠が終わったことを教えてくれます。この目覚めの時期は4月頃で、4~5月は土が完全に乾いたらたっぷりの水を与えます。ただ休眠明けは急にたっぷりは与えず、徐々に増やすようにします。梅雨時の6月は無理に与えず土が乾いてから水を与えます。

7~10月も生育期が続き、土が乾いたら週に1度ほどたっぷり与えます。

水が不足してくると特に小さい苗の場合、塊根がしぼんだり、シワがよったりします。なんどもへこませるのはあまりよくないので、何日水をやらなかったらしぼむかチェックして、その前に水やりするようにしましょう。

休眠期の水やり

温度が下がってくると葉を落とし10月頃から葉に色がつき始めます。11月頃から3月頃までは完全に休眠するので、一切水を与えないか月に1回ほど霧吹きをします。休眠期に大量の水を与えてしまうと水がいつまでも乾かず、根腐れの原因になってしまいます。

ただ冬は8℃以下で室内にいれるため、ゆるく生育を続けることがあります。この場合は塊根がへこむ少し前のタイミングを掴んで先に水やりをするようにします。

水やりの基本

水やりは土がカラカラに乾いてから行うのが大原則です。土が乾くと表土が白っぽくなる、鉢が軽くなる、底石が乾いてくるなどの変化が起こるので、7日に1回規則的に行うのではなく、観察しながら調節するのが大切になってきます。

実生苗の管理

種まきから育てて1~2年以内の苗は乾燥にとても弱くなっています。そのため成株とは異なる育て方をします。水切れに弱いので、冬でもカラカラに乾かさないように少量の水をこまめに与えます。(冬に断水すると乾いて枯れてしまいます。)

3年以上経って乾燥に強くなってきたら親株と同じ育て方に慣らしていきます。

置き場

生育期の置き場所

パキポディウムは日当たり、風通しのよいところに置きましょう。春から秋の気温の高い時期は屋外で日に当てて栽培します。

パキポディウムは直射日光に当ててもよいとされていますが、水がかかった後にすぐに直射日光に当てると葉ヤケすることがあるので、管理人の場合は雨よけがある所で30%程度遮光している所に置いています。

また高温には強いものの、雨上がりの晴天など蒸し暑さには弱いので、風通しをよく蒸らさないようにすることが大切です。

休眠期の置き場

寒さが苦手なので冬場8℃を切ったら、室内か温室に取り込みます。

葉が落ちていても幹の葉緑素で光合成をするとされています。室内では日当たりのよい窓辺に置くか、寒冷地で窓辺が寒い場合は室内の暖かい所で植物育成ライトを当てると緩く成長します。

実生1~3年以内苗の場合

本来パキポディウムは日差しに強いですが、実生から間もない小さな苗は直射日光に弱いです。そのため真夏は50%程度遮光した方が安全です。しかし成株に比べると水切れに弱いので、水をカラカラに切らさないように半日陰に置いておくと溶けにくいです。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

パキポディウムは耐暑性は強いグループです。(ただ冬型の光堂は断水して日陰で育てる必要があります。日よけをしていると夏型種は40℃でも耐えることができます。

パキポディウムは耐暑性は強いグループです。(ただ冬型の光堂は断水して日陰で育てる必要があります。日よけをしていると夏型種は40℃でも耐えることができます。

夏の管理

以下は管理人の私見になります。ご参考までにお読みください。

管理人の場合、まだ実生から3~4年の苗が最大のため、10cmを超える大苗の夏越しについてはデータがなく、申し上げることができません。実生0~2年の苗は他の種類の多肉植物との兼ね合いもあり、雨ざらしにせず室内の植物育成ライト下で育てています。

室内では送風を12時間~24時間行い、植物育成ライトの照度は1万ルクス程度にしています。今のところそれで徒長せず元気に成長しています。水やりは6~7日に1回と高頻度で行っています。

昨年は実生苗(0~3年苗共に)は屋外の50%遮光した所に置いていましたが、40℃を超える簡易ビニール温室の中で耐えていました。

越冬最低温度と冬越し方法

最低気温は8℃とされています。下回るとすぐ枯れるわけではなく、5℃程度を数日なら耐えられます(実測値)。また2023年冬の実験では0℃で凍り助かりませんでした。書籍などでは10℃程度を保つのが推奨されています。

最低気温は8℃とされています。下回るとすぐ枯れるわけではなく、5℃程度を数日なら耐えられます(実測値)。また2023年冬の実験では0℃で凍り助かりませんでした。書籍などでは10℃程度を保つのが推奨されています。

日本では暖地でも簡単に8℃を下回るため、10月末~3月頃までは室内栽培が必要になります。寒冷地では一年の半分を室内で過ごすことになりますね。

冬の管理

日当たり

葉は落ちていますが、室内でもなるべく窓辺に置いて塊根に日が当たるようにしましょう。塊根にも葉緑素はあり光合成をしています。時々鉢を180度回して、まんべんなく当たるようにするとベストです。

窓辺では5℃を保てない場合は、植物育成ライトを使うのが現実的になります。植物育成ライトは冬の間は概ね5,000~7,000ルクス程度あれば足ります。(夏は10,000ルクス以上必要になります。)

3~4月頃、屋外に出す時は日差しがかなり強くなっていますので、半日陰から出して徐々に直射日光に当てるようにしてください。

室内の寒さ対策

寒冷地では夜間室内でも8℃を切ることがあります。しかし植物の部屋に暖房を付けるわけにはいかない方も多いと思います。そのような場合には、植物用ヒーターマットというアイテムを使うと便利です。

植物用ヒーターマットとは電熱線が入った薄いシートマットで防水性があり、鉢を乗せて土を温められるものです。しかしそれほど高温になるものではないので、不足の場合は夜だけ段ボール箱をかぶせると庫内が暖まります。

なお、ご参考までに植物育成ライトと植物用ヒーターマットについて記事を掲載しています。

落葉と水やり

室内では暖かく10℃を保てる場合、早めに取り込むのと落葉しないことがあります。この場合、緩く生育を続け水をやらなければ塊根もへこみます。そのため塊根にシワがよるころ少なめの水を与えます。水をやって翌日頃塊根がカチカチになっていれば、枯れではないので安心できます。

スポンサーリンク

増やし方

パキポディウムは通常種まき(実生)で増やします。挿し木もできますが、塊根ができない確率が高いため、塊根植物として楽しむためには、大変ですが実生を行います。

パキポディウムは通常種まき(実生)で増やします。挿し木もできますが、塊根ができない確率が高いため、塊根植物として楽しむためには、大変ですが実生を行います。

種まきの適期は4~6月の20~25℃を超える頃です。気温が低めだと発芽が揃わず、サイズにばらつきが出てしまいます。かといって遅くにまくと最初の冬までに充分寒さに耐えられる大きさにならないので、6月中旬までには種まきを完了しておきたい所です。

個人的ですが、5月中がいいと思います。またヒーターマットなど暖房設備があれば4月1日など初旬から蒔けてどんどん発芽します。

種まきの方法

種まきをする場合は、新しい土・鉢を用意します。新しい土であれば消毒は不要です。またタネの消毒(殺菌剤をまく)については諸説ありますが、オーソサイドやベンレートのスプレーをしたり、粉をまぶしたりする方もいらっしゃいます。

以下は管理人の私見になりますが、パキポディウムのタネはカビやすいといわれていますが、カビる種子はいくら殺菌剤をかけてもかびてしまい、カビない元気な種子はかび対策しなくても自然に発芽します。

シイナと呼ばれる発芽能力のない種子や形成不全の種子はしっかり消毒しても腐ってカビてきますので、消毒にはあまり神経質にならなくてよいのかなと思います。また発芽発根促進剤は使わなくても普通に発芽します。

管理人の場合は、種子を殺菌剤につけたりせず、土に殺菌剤のスプレーをして、種まきの後にもう一度軽くスプレーする程度にしています。

タネは覆土せず、軽く土に押しつける形にして吸水性をあげるようにします。また発芽が揃う10日間程度は密閉(フタ)をして湿潤管理しています。

タネを蒔いて1~2ヶ月は腰水(底面吸水)し、水を切らさないようにします。管理人は初期から積極的にマグァンプやハイポネックススプレーも行って早く大きくなるようにしています。

詳しい種まきの方法は以下に実践式で紹介しています。

1回目(屋外、試行錯誤の実生記録その1)

2回目(室内、実生記録その2、植物育成ライト使用)

植え替え

苗が大きくなって鉢サイズに合わなくなってきたら、植え替えを行っていきましょう。

植え替えは4月~8月の間で、できれば4~5月が最適です。9~10月も可能と書いてある場合もありますが、すぐに寒さが来て充分値が伸びにくいため、4~5月の生育期盛りをおすすめします。ただ根腐れしてきた時などは、季節を問わずに緊急で行います。

生育年数による違い

実生0~3年ほどの苗は大きくなるスピードが早いので、1年に1回の植え替えが必要です。小さな鉢に植えていると根がいっぱいになり成長速度が遅くなりますし、種まき後そのまま密集して放置していると根がからまって作業が大変です。

実生0年目に限り、4~5月にまいた種子の苗を8月頃、1苗1鉢に植え替えするのがよいと思います。(それより大きくなったら1年に1回、4~5月頃に)

1年目~3年目はサイズに合わせて6cmポット(2号鉢)、7.5cm(2.5号鉢)、9cm(3号鉢)と一回りずつ鉢を大きくしていきます。

それ以上になった場合のケースは栽培データがないため、申し訳ありませんが記載できません。

鉢増し

植え替えでは鉢増しの形で行うか、ごく小さな苗は土が落ちても仕方ないためなるべく根をきらないように移植します。

鉢増しとは、株に対して鉢が小さくなってしまった株を引き抜いて一回り大きい鉢に植え、土の量だけ増やす方法です。根鉢とは鉢から株を抜いたとき、根と土が鉢の形をして固まっているまとまりのことです。

鉢増しではこれを崩さず、一回り大きな鉢に移して株の周りの空白に新しい土を足します。こうすることで、パキポディウムを育てる上で一番リスクがある「根を切る」という作業をしなくて済みます。

鉢増しでは、根をほとんど切らないため、すぐに水をたっぷり与えて構いません。

また、0~2年以内の実生苗の植え替えでも、根が乾燥してダメになってしまわないように、すぐに水をやるようにしています。

土と鉢

パキポディウムは塊根に水を溜める構造になっているため、土は通常の植物より水はけがよく、通気性のよい土が適しています。普通の植物用の培養土は適さないため、市販で購入する場合は、「多肉植物・サボテンの土」などと記載されているものを選んでください。

パキポディウムは塊根に水を溜める構造になっているため、土は通常の植物より水はけがよく、通気性のよい土が適しています。普通の植物用の培養土は適さないため、市販で購入する場合は、「多肉植物・サボテンの土」などと記載されているものを選んでください。

市販品を購入する場合

管理人の私見になりますが、鉢のサイズが12cm以下であれば、プロトリーフ「観葉・多肉の土」という商品がよいのではないかと思います。(土の粒サイズや使われている土の種類など)。口径6cm以下の鉢や種まき中であればもっと細かいのが適していると思います。(おすすめはプロトリーフと花ごころのさし芽・種まき土を1:1で混ぜたものです。)

元肥が入っている場合は半年ほど施肥をしなくてよいです。その後肥料切れしてきたら生育期にハイポネックスなどの液肥で追肥をしたり、鉢増しの時に緩効性化成肥料をいれる方法もあります。

自分で配合する場合

自分で作る場合は、赤玉土や鹿沼土をメインに、水はけを改善するため軽石をいれ、他に少量の腐葉土や川砂バーミキュライトなどを3種類以上混ぜて作りましょう。赤玉土や鹿沼土だけだと水持ちがやや良くなってしまう(乾きにくい)ので軽石やパーライトを4分の1ほど混ぜると水はけがよくなります。

また実生1年以内は根張りも弱いので、中粒ではやや大きすぎるため、小粒程度のサイズがよいと思います。

9cm以上の鉢では、鉢底に鉢底石を敷くと底面の水はけがよくなります。(赤玉土の大粒は次第に崩れてしまうので、軽石をおすすめします)

鉢の選び方

鉢サイズ

鉢サイズは、根がのびてちょうど鉢底に到達する程度が適しています。根がぐるぐる回るようだと小さいですし、根が鉢底まで届かないと、これも問題になります。

塊根サイズが5mm以下の時は7.5cm程度のポットに4本程度を寄せ植えする形になるので、種まきするとき、ある程度種子間を取ってまくとよいです。プレステラ90なら4~6個のタネをまくとちょうど良いです。

塊根の太さが0.5cmになったら、6cm(2号ポット)程度、塊根が1.5cm程度になったら7.5cmポットぐらいがちょうどよいです。それ以上では、塊根と鉢の間に指が1~2本入るぐらいがよいとされています。

実生中の苗は材質がプラスチックの鉢がおすすめです。プレステラ90やカントーのA-30など軽くてたくさん収容できて、適度な保水性が保てます。

塊根が無事太り保水性もアップすれば、頻繁な水やりは不要になるため、陶器の鉢でも問題ありません。

肥料

パキポディウムは塊根植物で、普通の草花のような成長速度はなく、肥料は少なめで済みます。しかし完全になくてよいというわけではなく、成長に応じて適度な施肥は必要です。

パキポディウムは塊根植物で、普通の草花のような成長速度はなく、肥料は少なめで済みます。しかし完全になくてよいというわけではなく、成長に応じて適度な施肥は必要です。

また長期間鉢に植えっぱなしにしていれば、追肥が必要です。それはマダガスカルのような現地の自然界では天然の養分や微量元素が補充されるのに対し、鉢では流出する一方だからです。

生育過程ごとの肥料の量

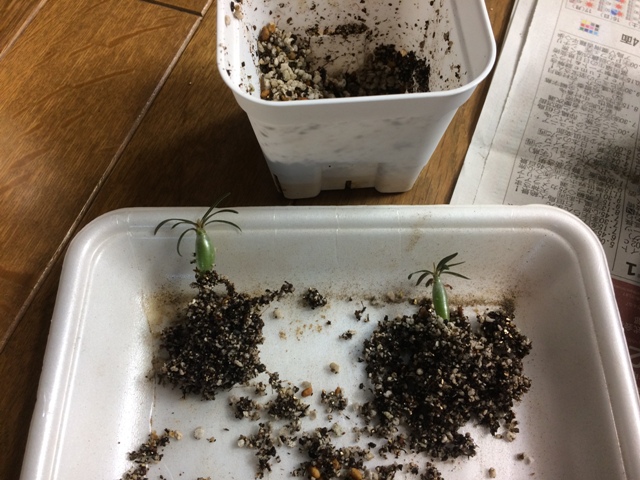

まず実生から育てるには発芽自体に肥料はいりませんが、発芽後の生育には肥料が必要になります。たとえば、この写真では無肥料で1年2ヶ月育てた左の鉢と、播種2ヶ月目の施肥済みの鉢(右)を並べていますが、左は播種2ヶ月のものに追い越されています。

※右の鉢にはハイポネックススプレーとマグァンプを与えています。

これだけ肥料は大切であることが分かります。そして大きくなったものは1年目の冬越しをしやすく、冬に干からびて枯れる危険性も少なくなります。

ただ肥料の種類は化成肥料に限定され、カビやコバエの出やすい有機肥料は避けた方が安全です。

充分に大きくなった苗は幼苗ほど肥料は必要ありません。また早く大きくなるからといって多めに肥料をあげると、縦に伸びて(徒長)しまうので、与えすぎには充分注意してください。

また市販の多肉植物・サボテンの土にはあらかじめ肥料が入っているものがあり、その場合は半年は追肥の必要がありません。

施肥の例

(例)元肥に緩効性化成肥料(マグァンプK小粒)をばらまくか植え替え時に土に混ぜ込む

(例)追肥としてハイポネックス・花工場原液の1,000倍希釈水を与える

花

パキポディウムは黄色、白、赤系の花をつけます。種類により花色は異なります。

人気種の「グラキリス」では、黄色い花びらを5枚つけた花を咲かせます。塊根が小さいうちは1個の花しかつけませんが、巨大化するにつれて何本もの花茎を伸ばして多数の花をつけます。

2株以上に花が咲けば、待望の受粉も可能です。受粉作業後、結実しますが結実にはかなり体力を使うため、小さな苗では花粉をもらう程度で結実は大きくなってからのほうがよいかもしれません。

うまく受粉され結実すると、鞘がはじけてフワフワのついたタネが飛び散りますので、ネットをかぶせるなどして種子が散乱しないようにしましょう。

病害虫

害虫

高温乾燥時にはハダニがつきやすく、春先はアブラムシの被害に遭いやすいです。こうなると新芽が黒くなり葉が展開せず、生育が悪くなります。吸汁されてしまったところは戻らないので、ハダニとアブラムシを事前に駆除します。

またハダニが葉の裏側を吸汁して葉が黄色くなることがあります。ダニ類は殺虫剤が効かないので「殺ダニ剤」という専用の農薬または殺ダニ成分も入った殺虫剤(ベニカXファインスプレーなどのような)を散布します。

その他カイガラムシやヨトウムシがつくことがあります。

病気

モザイク病にかかることがあります。モザイク病の原因はウイルスで、感染したものは治療が困難です。他に伝染するのでその株は処分する以外ありません。梅雨時には軟腐病にかかりやすくなります。軟腐病は根や幹の傷から病原菌が入ることで起こり悪臭を放ちます。罹患すると助からないので、他に移らないように処分します。

生理障害

生理障害は病気ではないものの、放置して重症化すると株が枯れてしまう危険があります。

たとえばパキポディウムは低温に弱いため、5℃以下の寒さにさらすと低温障害を起こします。0℃では凍ってしまい助かりません。また春に室内から急に外に出すと葉焼け、日焼けをしてしまうことがあり、その部分から塊根が腐ってくることがあります。3~4月はかなり日差しが強くなっていますので、初めは半日陰に置くなど徐々に慣らしていきましょう。

販売店や値段など

パキポディウムの苗は希少価値が高く、普通の園芸店などでは滅多にみかけません。多肉植物・塊根植物専門店がお近くにないと購入はなかなか難しいでしょう。

その場合はネット通販などで入手するのが現実的な選択と思われます。

種子・苗の通販

まずパキポディウムの販売形態は種子のものと苗のものがあります。まず苗ですが、ヤフーショッピング、アマゾン、楽天市場で販売が確認されました。その他メルカリやヤフオクなどフリマでも出品があります。

苗の販売

苗は大きく良形のものほど高価で、また種類によっても値段が異なります。グラキリスなど希少価値が高いものは、塊根1cmの小苗でも3,000円したりします。大半はポットごと販売され、鉢植えされた状態で配達されます。

ただメルカリやヤフオクなどでは時折、抜き苗で販売されていることがあります。抜き苗とは、土を落として根とむき出し状態にして配送する方法です。輸送ストレスが強くなるため、塊根植物初心者の方や大きめの苗の購入時は、抜き苗は避けたほうがよいと思います。

注意点として、苗に根があるかをしっかりチェックする必要があります。信頼できる業者でないと根のない未発根の苗を鉢植えに見せて送ってくることがあります。現地球(マダガスカルなどの輸入株)は未発根の苗のままでそれを発根させるには、ある程度の技術が必要になるためです。

種子の販売

次に種子の販売ですが、種子は同じくヤフーショッピング、アマゾン、楽天などで購入できます。メルカリ・ヤフオクなどもあります。種子の価格は、種類により非常に異なり、例えばグラキリスなど人気種(希少種)は1粒300円以上することがあります。

注意点として、種子は鮮度が大切という点があります。古い種子は発芽能力が低下し、新鮮なもの(今期採れたて)ほど発芽率がよくなります。購入時は必ず、いつ採取されたものか記載されている商品を選ぶようにしましょう。最悪1粒も発芽しないというトラブルが起こり得ますので、信頼できる業者以外から購入することをおすすめします。

ちなみに管理人は2023年の播種にヤフーショッピングの多肉植物ワールドという店で購入しました。発芽率は30粒中12粒、40%とまあまあで(これでもよいほうです)、その後の生育も良好です。(2023年3月入荷分)

しかし2022年に購入したメルカリのフレッシュ種子(今期採りたて)は11粒中10粒発芽と、非常に発芽率がよかったです。しかし管理人の栽培方法が悪くて発芽後の生育は残念ながら悪かったです。

オンラインショップでも購入できますスポンサーリンク

よくあるトラブルとQ&A

トラブル事例

なかなか大きくならない

パキポディウムは全体的にゆっくり成長するタイプの多肉植物です。ベンケイソウ科の種類(グラプトペタルム、エケベリア、クラッスラなど)に比べるとかなり遅いです。しかしメセン類(リトープスやコノフィツムなど)よりは速い印象です。しかしパキポディウムの中でも成長速度には違いがあり、太りやすいものとゆっくりなものがあります。もし一夏経ってもほとんど変わっていないようであれば、水やりか肥料か、日光が不足している可能性が高いです。

秋に枯れてしまった

(暖地の基準で)10月中旬頃になると葉が紅葉して次第にパラパラと落ちて丸坊主になってしまいます。これは休眠に向けた準備の現象なので問題ありません。春に目覚めの時期が来ると新葉を出します。

細長く間延びした

縦方向にひょろっと間延びするのは徒長と呼ばれる現象です。徒長は日照不足、通風不足、水のやり過ぎから来るため、特に生育期の日照不足には気をつけてください。

腐ってきた・根腐れしてきた

根か茎かから細菌が入って、塊根が腐るとまず助かりません。細菌の侵入を防ぐには、徒長させず、締めて育てる(強健に)ことが大切です。また根腐れも同様の育て方である程度防ぐことができます。もし根腐れの初期をみつけたら、その根は充分切り捨てて、塊根に及ばないように気をつけてください。

春に葉が出ない

暖地、関東地方まででは4月半ば頃から青々した新芽が出てくるはずです。時々目覚めが遅くて5月に入らないと出てこないものも個体があることもあります。もし6月に出ていなければ、冬の間に枯れた可能性があります。

塊根がへこんできた

塊根が凹むのは、冷害に遭ったか、腐ってきたときか、水不足の時です。急激に塊根が潰れてくる場合は腐った可能性、2℃以下にしたら冷害の可能性が高いです。水をやってすぐ塊根がカチカチに膨らむようであれば水不足が原因です。特に苗の小さいうちはよく起こります。しかし繰り返すのはよくないので、しぼむ前に次の水やりをしたほうがよいと思います。

Q&A

休眠明けはどう判断する?

新葉が出てきた時に判断します。または室内で育てていて落葉しなかった場合は、塊根がへこみはじめた時に判断します。いずれの場合も少しずつ水やりを再開しましょう。

休眠期に塊根がシワシワになったらどうするべき?

冬に室内でふと見たら塊根にシワがよりやわらかくなっていることがあります。これは室温で緩く生育しているためで、水の補給が必要です。少なめの水をあたえて様子をみてください。

一年中室内でLEDだけで栽培できる?

植物育成ライトがあって充分な照度が確保でき、扇風機があって送風が当たるようにすれば可能です。照度は最低1万ルクスは必要です。あまり近づけると熱で焼けるので、30cmほど離して設置して1万ルクスを確保できる育成LEDが必要です。

最低日照時間は?

データ不足で申し訳ないのですが、最低6時間は必要かと思います。6時間といえば、朝9時から昼の15時までとなります。育成LEDでは1万ルクスで8時間の照射で問題なく生育していることを確認しています。

種子の発芽日数は?

種子の発芽日数は5日~3週間程度で、平均的には7日目辺りがピークになっていました。また種類にもよりこれはグラキリスとエブレネウムの場合のデータです。