目次

ペラルゴニウム属の写真

ペラルゴニウムの種子 ペラルゴニウムの種子 |

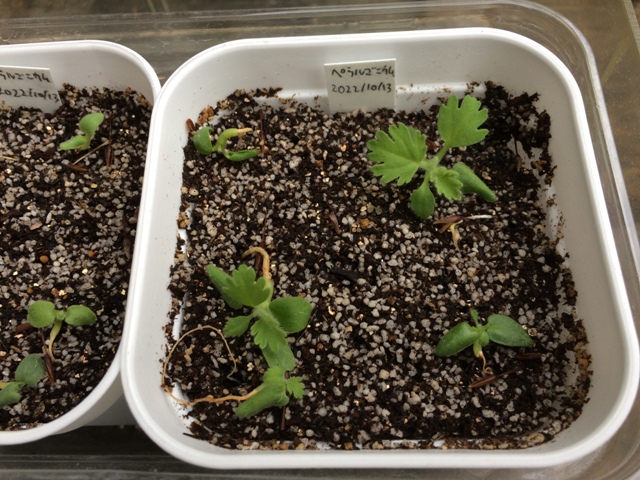

アッペンディクラツムの実生(種まき) アッペンディクラツムの実生(種まき) |

アッペンディクラツムの実生 アッペンディクラツムの実生 |

枯野葵・カルノーサム 枯野葵・カルノーサム |

インクラッサツム インクラッサツム |

トリステ トリステ |

ルリダム ルリダム |

※2段目以降の画像は全てWikipediaより引用しています。

※ペラルゴニウムはペラルゴニュームとも呼ばれます。

ペラルゴニウム属(Pelargonium)の特徴

| 科 | フウロソウ科 |

|---|---|

| 属 | ペラルゴニウム属(Pelargonium) |

| 生育型 | 冬型 |

| 育てやすさ | 普通~やや難しい |

| 成長速度 | 遅い |

| 増やし方 | 種まき |

| 耐寒性 | やや弱い |

| 耐暑性 | 弱い |

| 耐寒温度 | 5℃ |

| 実測温度 | 1℃~35℃ |

| 原産地 | アフリカ南部・東部 |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

耐寒性-強い・普通・やや弱い・弱い

耐暑性-強い・普通・やや弱い・弱い

※耐寒温度は水やりを控えた場合の目安値(書籍などによる推奨値)で、状況によりこれより狭くなることがあります。

※実測値は半日陰の場合で直射日光下ではこれより低くなります。

ペラルゴニウム属の基本情報

南アフリカケープ州、ナミビア、アフリカ大陸、マダガスカル島などに230種類が知られるペラルゴニウム属は、なじみ深いゼラニュームと同じグループです。その中でも塊根ができるものをコーデックスとして取り扱っています。花の美しいものやアロマオイルを含んでいて香りのよいものも多いです。多くは冬期降雨地帯に生息する冬型多肉植物で、秋に葉を出し冬に生育します。形態も多岐にわたり、低木からつる状、球根に近いものなど様々があります。

種類紹介

ペラルゴニウム属ミラビレ、ルリダム、枯野葵(カルノーサム)、トリステなどが知られています。乾燥した岩場、荒れた斜面、乾いた草原の岩場などに自生しており、白銀色(シルバーグリーン)の葉を出し薄黄色、桃色、白などの花を咲かせます。枯野葵(カルノスム)やクセロフィツム、ミラビレのように茎が太る塊茎タイプと、インクラサツムやユッタエのように地下部分の根が太る塊根種に分けれます。塊根種は現地では土に埋まっており葉だけが地上に出ています。

育て方のコツ

- 9月から翌4月まで生育を続け、4~8月まで休眠する

- 生育期は直射日光下で、休眠時は遮光して育てる

- 植え替え時に根を傷めないように注意

- 冬型だが特別耐寒性はなく、5℃を切ったら室内に取り込む

育て方

生育期は適度な温度を保ち充分に日に当てることが大切です。夏に休眠期に入ったら断水気味(ほぼやらないが1ヶ月に1回程度与える)にして半日陰で管理します。冬型だから寒さに強いというわけではなく、最低温度は5℃以上保つ必要があります。(参考までに実測値では1℃を耐えています。)

栽培難易度は種類によりますが、夏に暑すぎることや水遣りのしすぎで腐らせやすく、また植え替え時に根を傷めないように注意する必要があります。

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 冬型 |

|---|---|

| 生育期 | 9~4月 |

| 休眠期 | 4~8月 |

| 緩慢な時期 | 1~2月 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

※栽培カレンダーはあくまでも目安です。実際は土や鉢の種類、地域によって大きく異なります。この表は福岡県平野部で多肉植物用の棚を使って育てている場合の情報です。お住まいの地域や使っている土、置き場所によって適宜読み替えて下さい。

主な種類名

| 枯野葵(カレノアオイ)・カルノーサム | Pelargonium carnosum |

| インクラッサツム | Pelargonium incrassatum |

| テトラゴヌム | Pelargonium tetragonum |

| ミラビレ | Pelargonium mirabile |

| クセロフィツム | Pelargonium xerophyton |

| トリステ | Pelargonium triste |

| ルリダム | Pelargonium luriddum |

| クリンガルドテンセ | Pelargonium klinghardtense |

| クリストフォラナム | Pelargonium christophoranum |

| アルテナンス | Pelargonium alternans |

| アッペンディクラツム | Pelargonium appendiculatum |

| アンチディセンチリカム | Pelargonium antidysentericum |

| アサリフォリウム | Pelargonium asarifolium |

| アウリツム | Pelargonium auritum |

| バーケリイ | Pelargonium barklyi |

| カフルム | Pelargonium caffrum |

| キャンペストレ | Pelargonium campestre |

| コルツシフォリウム | Pelargonium cortusifolium |

| ククラツム | Pelargonium cucullatum |

| クルビアンドルム | Pelargonium curviandrum |

| エキナツム | Pelargonium echinatum |

| ヒストリックス | Pelargonium hystrix |

| オブロンガツム | Pelargonium oblongatum |

| パルヴィペタルム | Pelargonium paravipetalum |

| オビヒフラッツ | Pelargonium paravipetalum var. obihiflats |

| ペトロセリニフォリウム | Pelargonium petroselinifolium |

| プルケルム | Pelargonium pulchellum |

| ピンナツム | Pelargonium pinnatum |

| ラパセウム | Pelargonium rapaceum |

| エラフィエアエ | Pelargonium ellaphieae |

| ファシクラセレウム | Pelargonium fasciculacereum |

| ムルチラディアツム | Pelargonium multiradiatum |

| コリアンディフォリウム | Pelargonium myrrhifolium var. coriandrifolium |

| プンクターツム | Pelargonium punctatum |

| ラディカツム | Pelargonium radicatum |

| スキゾペタルム | Pelargonium schizopetalum |

| シブソルピフォリウム | Pelargonium sibthorpifolium |

スポンサーリンク

※以下に掲載している目安はあくまで目安です。苗の状態や環境などにより適宜調節してください。

育て方のポイント

ペラルゴニウムは適温が15~25℃程度で、日本の9月~3月に主に生育し、4月以降に葉を落とし秋まで休眠するというサイクルを繰り返す塊根植物です。

生育期と休眠期には栽培方法が異なり、メリハリをつけた栽培が大切になります。

水やり

生育期は土が乾いたら鉢底から流れ出るまで与え、休眠期には水やりをごく控えるのが基本です。

生育期は土が乾いたら鉢底から流れ出るまで与え、休眠期には水やりをごく控えるのが基本です。

生育期

9月に新しい葉が出て生育を始めたら徐々に水やりを再開します。いきなりたくさん与えず、土の乾きをみながら徐々に増やしていきます。10月から4月は土が乾いたらたっぷりの水を与えます。しかし寒さで1~2月は若干生育が緩慢になるため、土の乾きが遅くなります。そのような場合は無理せず、土が乾くまで待ってから与えます。与えすぎると耐寒性が低下するため厳冬期の水やりは慎重に行います。

休眠期

3~4月に気温が上がってきたら葉を落とし始めます。休眠へ向かうサインなので水やりを徐々に減らして最後には停止します。4月から8月は休眠期で断水気味に管理します。完全に断水するのではなく、時々霧吹きで水を与えたり、月に1回程度夕方に表土が濡れるくらいさらっと水やりをする程度にとどめます。4ヶ月間も完全に水をやらないと、さすがに細い根が枯れてきますので、完全な断水は避けたほうがよいです。

また実生中の苗(種まき1~2年以内程度)の苗や小苗のうちは乾きに弱く、親株のように断水すると枯れます。そのため、月に2回以上少量をこまめに与えるようにします。

置き場

生育期の置き場所

ペラルゴニウムの生育期は9月から4月頃です。生育期は直射日光によく当てて育てます。ただしペラルゴニウムには灌木系と塊根系のものがあり、灌木系の種類は葉が茂ったら直射日光に当ててよいですが、塊根系のものは長時間塊根に直射日光が当たらないように注意しましょう。

ペラルゴニウムは冬型コーデックスですが、最低越冬温度は5℃とそれほど耐寒性はありません。暖地でも5℃を切る日は何日もありますから、そのたびに室内に入れる必要があります。(実際には一晩1℃程度に下がる程度であれば耐えられます。)寒冷地ではマイナスが続く地域もあり、何ヶ月も室内に入れっぱなしにする他ないこともあります。

その場合、なるべく日の当たる窓辺などに置きましょう。夜は窓際は寒いので室内の中央に移動させます。また暖房が効きすぎていると徒長しますので温めすぎに気をつけましょう。

またぎりぎり5℃で戸外で栽培する場合も、寒風が長時間当たったり冷たい雨がかかると株が傷みます。簡易ビニール温室内にいれて窓を閉めるなどして、雨や寒風を防ぎましょう。

休眠期の置き場所

4月から8月頃まで生育を休む冬型のコーデックスです。4月ごろ葉を落とし始めたら休眠に向かうサインです。休眠中は雨のあたらない所でできるだけ涼しい所で管理し、遮光して育てます。

真夏は遮光するか塊根を土に埋めておかないと、乾燥して枯死してしまう心配があります。土に埋めると蒸れのリスクが高まるので、半日陰に置くか50%程度遮光して乾燥のしすぎを防ぐとよいでしょう。

また現地は乾燥しており湿度が低いため、日本の蒸し暑さは苦手です。年間を通して、また特に夏の間は風通しを良くすることが蒸れの予防に大切です。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

ペラルゴニウムの耐暑性は普通です。大切なポイントは遮光して直射日光を遮る、と同時に温度の上昇を抑える、風通しをよくする、完全断水せずに断水気味に管理するの3つです。

ペラルゴニウムの耐暑性は普通です。大切なポイントは遮光して直射日光を遮る、と同時に温度の上昇を抑える、風通しをよくする、完全断水せずに断水気味に管理するの3つです。

特に実生開始から1~2年以内の苗は水切れに弱いので、完全に水やりをやめると枯れてしまう恐れが高くなります。

夏の管理

以下は管理人の管理上の私見となりますので、ご注意ください。

ペラルゴニウム「アッペンディクラツム」の例ですが、簡易ビニール温室だと夏至を中心に直射日光が入らなくなるので、管理人の環境だと屋外で育てることが難しいです。

そのため日照不足対策のために室内に取り込んで、植物育成LEDライトで育てています。明るさは5,000ルクスとそれほど高くなく、それ以上になると焼けやすいです。また冷房をほとんどいれない部屋のため最高室温は30℃~33℃になります。

屋外の簡易ビニール温室だと日よけをしていても40℃近くなるので、それよりは涼しいです。水やりは10日に1回程度、鉢の半分が湿り10日後に再び乾く程度にしています。

ペラルゴニウムは初夏から葉を枯らしてしまうので、水やりの頻度が分かりづらいです。しかし鉢の重さを覚えておくことで、大まかな水やりの目安を知ることができます。

また、最後になりますが、室内では送風が欠かせません。

ダイソーなどで販売されているミニ扇風機を設置し、一日12時間程度送風を行っています。同じ空気をかき回すだけでは意味が無いと感じられますが、送風がないと多肉植物はドンドン室内で腐って溶けていきますので、欠かさないようにお願いします。

越冬最低温度と冬越し方法

最低越冬温度は5℃とされていますが、実際には2℃程度まで耐えられます。また実際に数回、0~1℃も経験し枯れないことを確認していますが、数時間の場合や大苗の場合の影響は不明です。

最低越冬温度は5℃とされていますが、実際には2℃程度まで耐えられます。また実際に数回、0~1℃も経験し枯れないことを確認していますが、数時間の場合や大苗の場合の影響は不明です。

コーデックスの中では寒さに強いほうですが、同じペラルゴニウム属でも耐寒性は若干異なるので、先ほどの値(アッペンディクラツムの値)を過信しないようにお願いします。

冬の管理

関西や九州など温暖な地方でも5℃を切ることは頻繁にあるため、冬屋外での連日の栽培は難しいです。

夜間は特に温度計でしっかり計測していないと0℃を切っていたということも起こりかねないので、温度記録ロガー(自動で温度を記録してくれるデジタル温度計)や最低・最高温度記録計を設置する必要があります。

また最低温度以外に寒風対策や雪、雨の対策も必要になります。その点簡易ビニール温室は雪よけ、雨よけ、風よけにはなるのである程度役に立ってくれるのですが、肝心な保温機能がないため、温度対策にはできないところが残念です。

東北地方や北海道など寒冷地では、毎夜マイナスに下がってしまい昼間の温度も5℃以下になってしまいますので、当然ですが室内への取り込みが必要になります。室内では日照が確保できないため、できれば昼間だけ窓辺におくか、植物育成ライトを設置するなど対策が必要になります。

長いところでは、10月中旬から4月中旬まで半年間という長い間の室内への避難が必要になります。

寒冷地での室内での寒さ対策

寒冷地で人のいない室内(暖房がかかっていない部屋)では5℃を簡単に切ってしまいます。そのような所にペラルゴニウムの鉢を置かなければいけない場合、寒さ対策が必要になります。

といってもわざわざ暖房を付けることはできないので、局所的に温めることができる植物用ヒーターマットが便利です。

植物用ヒーターマットとは、防水性のあるビニール製のホットカーペットのようなもので、シートが温まり鉢を乗せて温めることができるアイテムです。

製品によって異なりますが、おおよそ室温に10℃プラスすることができるため、5℃の室温であれば15℃程度になります。またヒーターマットにダンボールをかぶせれば、さらに保温効果が上がります。

ご参考までに、育苗ヒーターマットと植物育成ライトの記事を掲載しています。

スポンサーリンク

増やし方(種まき)

ペラルゴニウムは通常種まき(実生)で増やします。

種まきの適期は9~11月です。1回目の夏が来る前に(幼苗のうち夏越しが難しいため)なるべく生長させておきます。

しかしペラルゴニウムの発芽は難しい部類とされ、冷蔵庫で発芽させる冷蔵発芽処理をしないと芽が出ないという説や、気温が下がってくれば常温でも発芽する、など情報がさまざまです。

管理人も実際に蒔いてみた所、本当にバラバラに発芽しました。種を濡れたキッチンペーパーで挟み、ジップ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れた所、数個発芽しました。しかし冷蔵庫に入れても発芽しない種もありました。それらは常温で管理しているうちに遅れて発芽してきました。

種まきの方法

ペラルゴニウムの種まきの方法は以下のページで詳しく紹介していますが、ここではざっくりと紹介します。

手順

まず種まきには新しいプラ鉢と新品の土を用意します。新品の土は熱湯消毒の必要性が分かれますが、以前新品の種まき用土から虫(スリップス)が湧いてきたことがあったため、管理人は欠かさず行うようにしています。

また実生用の使い回しの土は藻が生えやすいので、使わないようにお願いします。

タネはクルクルとした枝部分はハサミなどで切り取り、タネ本体だけにしておきます。ティッシュやキッチンペーパーは殺菌剤で湿らせておき、二つ折りにして種子を挟み、ジップ袋などに入れて冷蔵庫の野菜室に入れます。メネデールやその他様々な発芽剤は使わなくても大丈夫です。

根が出る気配があったらすぐにキッチンペーパーから取り出して土に乗せます。根が長く伸びてからだとティッシュなどに根が絡まって収拾が付かなくなるので毎日観察してください。

発芽してから2ヶ月程度は底面吸水(腰水管理)して、11~2月までは直射日光下に置けます。その後は30~50%の遮光が必要です。

ペラルゴニウム「アッペンディクラツム」の種まき方法とその記録ページです。よろしければご覧ください。

植え替え

苗が大きくなってきたら植え替えを行っていきましょう。

植え替えの適期は9~11月頃(15~25℃程度)です。真夏や5℃以下に下がる冬の時期では、植え替え後に根の伸びる速度が遅いため、できるだけ控えておきます。(根腐れ時など緊急時を除きます。)

植え替えでは、まず何より苗が成長して小さくなってしまった鉢を大きくするため、枯れた根を除去するため、土を新しくするためなどのいくつかの効果がありますので、種まきから3年以内程度は一年に1回の植え替えを、それ以降は数年に1回の植え替えを行うようにしていきましょう。

鉢増し

ペラルゴニウムの植え替えは作業時に根を傷めてしまう危険性もあります。そこで初心者にも比較的安全に行えるのが「鉢増し」です。鉢増しは小さくなった鉢からすっぽり抜いて一回り大きな鉢に移し替える方法です。

実生から1回目の植え替え

また種まきから1回目の植え替えでは、1つの鉢に複数苗が育っている状態ですので、それらを分割して1鉢ずつに植え付ける通常の植え替えが必要です。種まきから1回目の植え替え方法は以下の通りです。

①今回は種まきから1回目の初めての植え替えを行います。 ①今回は種まきから1回目の初めての植え替えを行います。 |

②丁寧に鉢から全部抜きだして、土を落としていきます。写真のように結構根が張っていました。 ②丁寧に鉢から全部抜きだして、土を落としていきます。写真のように結構根が張っていました。 |

③根を少し切り詰めて、湿らせた土に穴を空けてそこに植え込みます。 ③根を少し切り詰めて、湿らせた土に穴を空けてそこに植え込みます。 |

④塊根が半分埋まるぐらいの深さに埋めるようにします。 ④塊根が半分埋まるぐらいの深さに埋めるようにします。 |

①今回は種まきから1回目の初めての植え替えを行います。 ①今回は種まきから1回目の初めての植え替えを行います。 |

②丁寧に鉢から全部抜きだして、土を落としていきます。写真のように結構根が張っていました。 ②丁寧に鉢から全部抜きだして、土を落としていきます。写真のように結構根が張っていました。 |

③根を少し切り詰めて、湿らせた土に穴を空けてそこに植え込みます。 ③根を少し切り詰めて、湿らせた土に穴を空けてそこに植え込みます。 |

④塊根が半分埋まるぐらいの深さに埋めるようにします。 ④塊根が半分埋まるぐらいの深さに埋めるようにします。 |

土と鉢

ペラルゴニウムは塊根に水を溜め込む性質がある多肉植物のため、通常の植物用より水はけや通気性のよい土が適しています。

ペラルゴニウムは塊根に水を溜め込む性質がある多肉植物のため、通常の植物用より水はけや通気性のよい土が適しています。

通常の土は水もちがよすぎる他、肥料がたくさん入っていることもあり、あまり適していません。

市販の多肉植物用土

一つ目に考えられるのが、市販されているサボテン・多肉植物用土を購入する方法です。

各社がそれぞれ開発した土が販売されていて、どれがよいのか迷ってしまいますが、植える苗に適した粒サイズで、多肉植物やサボテン用であればなんとか使えることが多いです。また適切なものがない場合は、2種類購入して混ぜ合わせて使う方法も考えられます。

選び方のポイントは粒サイズ、水はけ、通気性、重さなどです。概ね9cm以下の鉢では、細粒から小粒程度のもの、それ以上では細粒が入っていないやや荒目の土(小粒~中粒)程度が最適です。水はけは土の材質にもよりますが、粒サイズも結構関係しており、細かい粒のものほど水はけ、通気性が悪くなります。

多肉植物全般への場合ですが、おすすめの市販用土については以下で紹介しています。

配合する場合

コーデックス用ブレンドをお持ちの方はもちろんそれで大丈夫です。以下は初めて土を作る方向けの情報です。

土を配合する場合は、赤玉土や鹿沼土をメインに水はけを調節する軽石やパーライト、ピートモスなどを加えます。土は酸性度や土の性質を偏りなくするため、できれば3種類以上混ぜ合わせて作ってください。また粒サイズはその苗のサイズに合わせて細粒~小粒などのものを購入するようにしてください。

鉢底石

大きめの鉢になってきたら(概ね直径9cm程度以上)鉢底の水はけを改善するため、軽石でできた鉢底石をいれることをおすすめします。また赤玉土や鹿沼土の大粒で代用することも可能ですが、徐々に崩れてみじんになってしまうので、できれば崩れにくい軽石が最良です。

鉢の選び方

鉢サイズ

鉢のサイズは根が伸びて鉢の底や側面に到達する程度(または苗を鉢に入れて鉢との隙間に指が1~2本入る程度)が最適です。

小さすぎる鉢に植えるとそれ以上成長できないのはもちろんですが、大きすぎる鉢は鉢底の水はけが悪くなり根腐れしやすくなるので避けた方がよいです。

面倒ですが、苗が大きくなったらその都度、ワンサイズ大きい鉢に植え替えていくのがベストです。

鉢の種類

鉢にはプラスチック鉢(プラ鉢)と陶器製、金属製などさまざまな種類があります。また苗の成長過程によっても鉢の種類を変える場合があります。

種まきでは雑菌や病原菌などがない新品のプラスチック鉢を使う場合が多く、種まきから1~2年はプラ鉢で植える場合が多いです。しかしプラスチック鉢だとどうしても見栄えが悪いので、十分成長して鑑賞に耐えるサイズになってから、お気に入りの鉢(陶器や金属など)に植え替えるのが良いと思います。

プラスチック鉢のメリットは、清潔さ(新品を使い捨てできるため)、軽さ、収納性、適度な水持ちのよさなどです。ペラルゴニウムを種まきから育てる場合は、まずはプラスチック鉢がよいと思います。

実生におすすめのプラ鉢

日本ポリ鉢製のプレステラやカントー製のA-30やA-35などのプラスチック鉢はAmazonなどで販売され手に入りやすく、安価で使い捨ても可能なため、実生におすすめです。プレステラはスリットタイプの角鉢なので、根の生育にも効果的です。

肥料

ペラルゴニウムは塊根植物(コーデックス)であり多肉植物でもあるため、一般的な植物に比べると肥料は僅かで済みます。

ペラルゴニウムは塊根植物(コーデックス)であり多肉植物でもあるため、一般的な植物に比べると肥料は僅かで済みます。

しかし完全な肥料なしでの栽培は、なかなか大きくならず塊根も太りにくく大変難しいです。特に実生苗(実生から1~2年以内程度)には積極的な施肥(肥料を与える)が大切で、しっかり生育していくために欠かせないものです。成長過程に応じて必要な肥料を与えていきましょう。

施肥の目安

まず種まきしてから2年以内はしっかり肥料を与えることが大切です。肥料を与えないとなかなか大きくなりませんが、適度に施肥することで生育速度を上げ、塊根を充実させることができます。

種まきから3年以上経ち、充分に大きくなってくれば次第に肥料の量も少なくてよくなります。またこれまで1年に1回行っていた植え替えもだんだん頻度が低下するので、追肥という形で生育期に薄い液肥を与える形になってきます。

施肥の例

以下はあくまで個人的な種まき時の例となります。

実生開始から1ヶ月程度は何も与えず、土にも元肥などをいれませんが、1ヶ月を過ぎ発芽が揃う頃から、表土にマグアンプ小粒をまいたり、通常希釈のハイポネックス(1,000倍液など)をスプレーしたりします。

マグアンプは7.5cmの鉢ならひとつまみかふたつまみ程度で充分です。液肥なら5回程度スプレーする程度です。1年後からは植え替え時に土に元肥としてマグアンプなどの緩効性化成肥料をいれたり、植え替えしない年は生育期に薄めの液肥(2,000倍程度)を与えたりします。

また土にもともと肥料が入っている(元肥済み)と書いてある場合は、1年間程度は肥料を手で加える必要はありません。

病害虫

害虫

特に心配ありません。

病気

特に心配はありません。

生理障害

夏の高温多湿に弱いため葉が枯れたら、できる限り風通しがよく涼しい所に置き、蒸れを防ぎましょう。また冬型コーデックスですが、0℃以下に置いたり凍結させたりすると枯れるので、低温障害に気をつけてください。

真夏も僅かに水を与えて干からびさせないことが大切ですが、水やりはできるだけ涼しい日の夕方に行ってください。暑い時間帯の水やりは茎腐れ・根腐れの原因になることがあります。

5~9月の休眠期は直射日光に当てないようにしてください。塊根自体が日焼けを起こすとダメージを受けたり、最悪リカバリーが不可能になります。

販売店や値段など

塊根植物のペラルゴニウムは、通常の園芸店やホームセンターではあまり流通していません。稀に園芸店の多肉植物コーナーに出回ることがありますが、種類は限られており「アッペンディクラツム」のような普及種にとどまります。

特にミラビレやカルノーサム、トリステなどの希少種は入手が困難です。

そんな中、通販サイトでは僅かながら流通が確認できました。楽天市場やヤフーショッピングなど、万単位の値段はつきますが希少種の入手も不可能ではありません。

またネットでは塊根植物専門店や多肉植物専門店がありますので、そのような所から購入する方法もあります。

またメルカリやヤフオクなどには、使える方は限られているかもしれませんがかなりの数の苗の出品・取引があります。

種子の販売

種子はネット販売にほぼ限られてくるかと思います。日本の通販サイト、フリマアプリ、海外通販(個人輸入)が考えられます。海外通販は特に信頼できるお店から買うのが大切で、偽物や送られてこないなどのトラブルに気をつける必要があります。

メルカリなどでも同様に信頼できる出品者から購入することが大切です。また鮮度が大切な種類は、採取日が明らかになっている商品を購入するようにしましょう。

価格は種類により非常に差があります。アッペンディクラツムなどの普及種は10粒1,000円程度と安価ですが、ミラビレ、トリステ、カルノーサムなどの希少種は5粒5,000円、3粒で3,000円など非常に高価です。

ペラルゴニウムは発芽難易度が高いため、初めての方は低価格な品種(種類)で練習を行い、翌年秋から本命の種類を播種(種まき)することをおすすめします。

オンラインショップでも購入できますメルカリでも多肉植物・サボテン・エアプランツ、種子などを多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。 よろしければ、下記のコードをお使いください。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます)

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。