多肉植物に使う肥料や活力剤の効果や選び方を解説、市販品の成分を比較しその中で多肉植物・サボテンにおすすめできる製品や具体的な希釈割合や与え方なども紹介しています。

目次

肥料と活力剤は異なる

実は肥料と活力剤は成分も役割も異なります。

それは肥料は主に植物の体を構成するのに必須の栄養素(元素)であるのに対し、活力剤は必要であるものの微量でよいものという点です。

とはいっても肥料と活力剤は完全に別々にものなのではなく、活力剤成分入りの肥料があったり、ごく薄めた肥料成分が入っている活力剤があったりと、実際の製品ではよく確かめないと分かりづらいものもあります。

一つ大切なことは、植物を育てるには「肥料」と明記されているものを必ず与えないといけないということです。活力剤に入っている成分は肥料の代わりにはなりませんので、多肉植物を育てる上でも必ず「肥料」と書いてあるものを与えるようにしましょう。

肥料とは?

肥料とは、植物が生きていくのに欠かせない要素のうち大量に必要とされる成分のことです。

植物が健全に育つためには、15種類の元素が必要とされていますが、必要な量に応じて、多い順に三要素、中量容素、微量要素に分類されています。

肥料と呼ばれているのはこのうち三要素(チッソ、リン酸、カリ)と、加えて中量容素(カルシウム、マグネシウム、イオウ)です。

つまりこの6つの成分が一定濃度以上含まれているものを肥料ということができます。

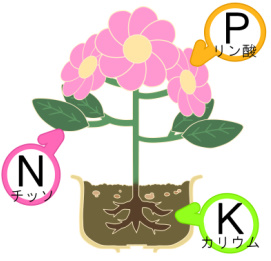

三要素の役割

- チッソは「葉肥」とも言われ、葉や茎を成長させ養分の吸収を助けるなど、植物の基本的な生育を担当します。

- リン酸は花肥、実肥などといわれ、花や実のつきをよくする他、葉や茎、根の伸びを助ける作用があります。

- カリ(カリウム)は根肥ともいわれ、株を強くする、寒さ暑さへの抵抗力をつけるなどの効果があります。

中量要素の役割

- カルシウムには株を強くし根や新芽の生育を促す効果

- マグネシウムにはリン酸の吸収や体内への移動を助ける効果、葉の色を良くする効果

- 硫黄には根の発達を助ける効果や植物体内の調整をする効果

があります。

活力剤とは?

活力剤とは、植物が生きていくのに欠かせない要素であるものの微量でよいものを補うものです。先のように植物には15種類の元素が必要ですが、そのうち微量要素と呼ばれる成分を補います。製品によってはその他のオリジナル成分を配合しているものもあります。

微量要素

マンガン、ホウ素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン、塩素を微量要素といいます。

しかし活力剤はこの7つ全ての元素が入っている訳ではありません。そのためラベルなどを見て、どの微量要素が入っているか確認することが大切です。また肥料成分が入っている活力剤もありますが、その量は肥料取締法という法律で規制されている濃度以下のため、肥料代わりに与えることはできません。

そのため活力剤とは成分・濃度が異なり、活力剤をいくら与えても、肥料代わりにはならないことが分かります。また肥料だけでは微量要素が不足してしまうということも分かります。

肥料の成分の詳細は以下のページで詳しく解説しています。

多肉植物は両方必要

多肉植物にも肥料(三要素・中量要素)と活力剤(微量要素)の両方が必要です。しかし微量要素入りの肥料もあるため(例として花工場原液、ハイポネックス原液など)その場合は、活力剤は別途不要です。

多肉植物・サボテンの肥料を選ぶコツ

多肉専用でなくてよい

多肉植物・サボテン専用の商品もみかけますが、専用商品でなくても全く問題ありません。重要なのは、先ほどのような要素が含まれているか、何パーセント含まれているかです。

成分がしっかり入っていると確認できれば、ご自宅などにある他の植物用(野菜用や草花用など)の肥料を流用して構いません。

避けたほうがよい肥料

中には避けたほうがよい商品もあります。

- 肥料取締法という法律のラベル表示に従っていないもの

- どのような成分が入っているか分からないもの

- カビが生えたり水がついたりしている肥料

このような肥料はきちんと成分が入っていなくて効果がなかったり、あるいは強すぎたり、成分に偏りがあったりして安心して多肉植物やサボテンに使うことができません。

また有機肥料などでは保存状態が悪いお店で販売されているもの(カビが生えたり水がついたりしているもの)は購入しないようにしましょう。

成分を確かめよう

どのような肥料分が何パーセント配合されているか確かめましょう。

肥料成分であるチッソ、リン酸、カリはそれぞれN-P-Kといい、配合量を6-10-5などと表します。この例では、チッソが6、リン酸が10、カリが5入っているということが分かります。

多肉植物では、チッソ分があまり多すぎなければ、それほど種類を選びません。

N-P-Kが同率で配合されているN-P-K = 8-8-8でもよいですし、リン酸が多めのN-P-K = 6-40-6、N-P-K = 6-10-5のものもよく使われます。

ただあまり成分の濃いものは肥料焼けなどの副作用を起こしやすく使いづらいので避けたほうがよいでしょう。またN-P-K = 42-0-0のような1種類しか成分が入っていない肥料(単肥)も使いづらいので、避けたほうがよいです。

合うタイプを選ぼう

用途に応じて異なる肥料・活力剤を使い分けましょう。

肥料には、土に混ぜて植え込んだり(元肥)、既に植えている多肉植物に追加で与える「追肥」の用途があります。

またすぐに効果が現れる即効性の肥料や、徐々に効果が出る緩効性肥料、しばらくたってから現れる遅効性肥料など種類があります。

またタイプも液体で薄めて使うものや、固形のものでパラパラと土に撒くもの、ひとつずつ置くものなど様々な形態があります。

液体肥料はすぐに効果があらわれますが、固形のものは水やりで溶けて土に染みこむことで効果を発揮します。ここで多肉植物は水やり回数が少ないという特徴があります。そのため、固形の肥料は通常の植物より効果が出るのが遅い点(効く時間も長くなる)に注意が必要です。

そこで元肥には緩効性の化成肥料、追肥には液体肥料または小粒の緩効性肥料を選ぶ場合が多いです。

スポンサーリンク

市販の肥料の比較表

市販している様々な肥料の成分の割合と特徴を表にまとめてみました。

| 市販肥料 | N-P-K比率 | 特徴 |

|---|---|---|

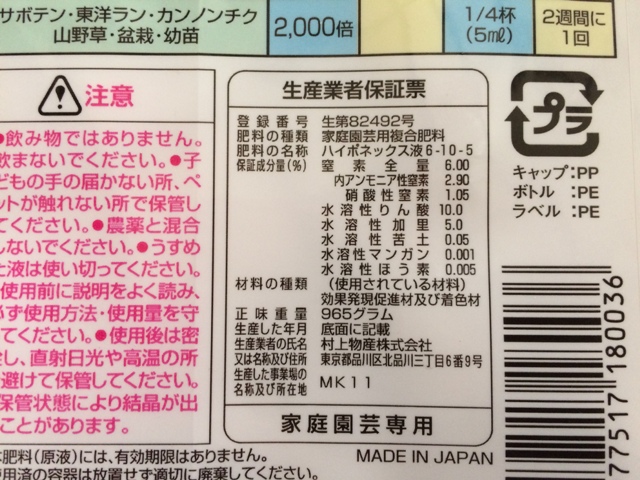

ハイポネックス原液 ハイポネックス原液 |

6-10-5 |

【液肥・速効性・化成肥料】 チッソ、リン酸、カリ以外に植物に必要な15種類の要素を配合しており、活力剤で補う成分も入っている。6-10-5とそれほど強すぎず使いやすい。 レビュー Amazon |

花工場原液 花工場原液 |

8-10-5 |

【液体・即効性・化成肥料】 ハイポネックス原液よりチッソが多めになっている。その他微量要素・ビタミンも配合している。 レビュー Amazon |

マグアンプK 小粒 マグアンプK 小粒 |

6-40-6 |

【顆粒・緩効性・化成肥料】 チッソ、リン酸、カリ以外にマグネシウムを配合している。リン酸の配合が多め。 レビュー Amazon |

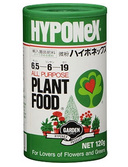

微粉ハイポネックス 微粉ハイポネックス |

6.5-6-19 |

【液体・速効性・化成肥料】 カリ・カルシウムが多く含まれており、株を丈夫にし日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高める。 レビュー Amazon |

多肉植物・サボテン専用肥料 多肉植物・サボテン専用肥料 |

5-6-5 |

【固形・緩効性・化成肥料】 チッソ、リン酸、カリ以外に微量要素も配合。 Amazon |

あかぎ園芸 化成肥料 あかぎ園芸 化成肥料 |

8-8-8 |

【固形・速効性・化成肥料】 N-P-Kが8-8-8とバランスが取れた基本の配合で、元肥だけでなく追肥にも使える。 |

朝日工業 有機化成肥料 朝日工業 有機化成肥料 |

6-6-6 |

【固形・緩効と緩効性・化成と有機肥料】 有機肥料と化成肥料を併せた6-6-6と基本バランスの取れた肥料。有機成分にはアミノ酸、核酸、ビタミンが含まれている。 |

ぼかし完熟有機100%肥料 ぼかし完熟有機100%肥料 |

4-4-2 |

【固形・遅効性・有機肥料】 ミネラルやビタミンが豊富で効き目が穏やかな有機肥料。配合量も4-4-2と少なめに抑えてある。 |

アイリスオーヤマ ゴールデン有機化成肥料 アイリスオーヤマ ゴールデン有機化成肥料 |

7-5-6 |

【固形・緩効速効・有機化成肥料】 すぐ効く化成肥料に、ゆっくり効く有機肥料を50%配合した有機化成肥料。 |

花ごころ グリーンそだちEX IBのチカラ 花ごころ グリーンそだちEX IBのチカラ |

10-10-10 |

【固形・緩効性・化成肥料】 N-P-Kが10-10-10とバランスのよい配合でやや濃いめの配合。IB肥料と呼ばれるチッソがゆっくり効くタイプ。 |

市販の活力剤の比較表

| 市販の活力剤 | 主成分 | 特徴 |

|---|---|---|

リキダス リキダス |

コリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラル | 中容量素であるカルシウムや鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど微量要素を含み植物の持っている生長力を引き出す。 レビュー Amazon |

メネデール メネデール |

二価鉄イオン | 根の生長に焦点を当てた活力剤で、挿し木や植え替えなどの時に使う。 レビュー Amazon |

HB-101 天然植物活力液 HB-101 天然植物活力液 |

スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキス | 土壌から肥料を吸収する力を強める、土壌微生物を活性化させる。 Amazon |

ヨーキ 活力剤アンプル(観葉植物用) ヨーキ 活力剤アンプル(観葉植物用) |

薄めた肥料 | 観葉植物用の活力剤で、N-P-K=8-5-3の肥料を700倍に薄めたもの。 |

サボテン・多肉・観葉植物の活力錠剤 サボテン・多肉・観葉植物の活力錠剤 |

カルシウムなどのミネラル分 | カルシウムで株を強く、ミネラル分で葉の色をよくして活力を与える。 |

ハイポネックス キュート Cute ハイポネックス キュート Cute |

マグネシウム・カルシウム・鉄など | サボテンや多肉植物の花付きをよくして色鮮やかに育てる。 |

多肉植物・サボテンにおすすめの肥料と活力剤

①花工場原液(肥料)

【肥料&活力剤成分】

【比率はN-P-K = 8-10-5】

花工場原液は肥料成分(チッソ、リン酸、カリ、カルシウム、マグネシウム、硫黄)に加えて微量要素(鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛、モリブデン、銅、塩素)、更にビタミンB(B1、B3、B6)も含み、活力剤としての効果も発揮します。

植物に必要な栄養素をバランスよく配合した素早い効き目の肥料です。葉の色や花付きを改善し、株を丈夫にする効果もあります。

花工場は速効性があり、液肥のた効果の出る期間は短いですが、その分調整しやすいです。また希釈式なので水や原液の量を調節することで、その植物にあう濃度に薄めることができます。メイン肥料成分であるチッソ・リン酸・カリが、N-P-K = 8-10-5となっており、バランスのよい山形(リン酸が少し多め)の肥料です。

おすすめの使い方

今年植え替えをしない鉢に栄養を与えたい場合や、肥料切れを起こし追加で肥料を与えたい場合(追肥)に最適です。(元肥には不向きです。)また肥料成分に加えて活力剤などに含まれる微量要素、ビタミンB類も含んでいるため、同時に補うことができます。

希釈倍率

花工場原液には多肉植物・サボテンの適用があり、「多肉植物・サボテンには2,000~1,000倍に溶かした液を2週間に1回与える」とされています。例えば、10リットル分の2,000倍希釈液を作るのであれば、水を10リットルにキャップの内側の1ライン目まで(5ml)入れます。10リットル分の1,000倍液を作る場合はキャップ半分程度(10ml)を計りとります。

与え方とタイミング

その多肉植物の生育期の2ヶ月間に、回数は種類により2週間に1回程度、1回分の水やりの代わりに与えます。薄めた液肥は表面を濡らす程度ではなく、1回の水やりの代わりとして与え、根に届くように鉢底から流れ出るまでたっぷり与えましょう。

(例)春秋型の多肉植物に2,000倍から1,000倍液を3月と4月に月2回ずつ与える

②ハイポネックス原液(肥料)

【肥料&活力剤成分】

【比率はN-P-K = 6-10-5】

ハイポネックス原液は肥料成分に加えて微量要素も含み、活力剤としての効果も発揮します。植物に必要な合計15種類の栄養素をバランスよく含み、葉の色や花付きを改善し、株を丈夫にする効果もあります。

液体肥料のため養分が水に溶け出しているので速効性がありすぐ効きますが、反面失われるのも速い(効果のある期間はおよそ1週間)という特徴があります。

また希釈式なので水や原液の量を調節することで、その植物にあう濃度に薄めることができます。三要素であるチッソ・リン酸・カリが、N-P-K = 6-10-5となっており、強すぎず使いやすいです。

おすすめの使い方

今年植え替えをしない鉢に栄養を与えたい場合や、肥料切れを起こし追加で肥料を与えたい場合に最適です。また肥料成分に加えて活力剤などに含まれる微量要素も含んでいるため、同時に補うことができます。ただ液肥のため効果が長持ちせず、元肥には向いていません。

希釈倍率

多肉植物の項目はありませんが、サボテンの項目はあり、「サボテンには2,000倍を2週間に1回与える」とされています。例えば、10リットル分の希釈液を作るのであれば、水を10リットルにハイポネックス原液をフタの4分の1程度(5ml)入れることになります。

与え方とタイミング

その多肉植物の生育期の2ヶ月間に、回数は種類により月に1~2回、1回分の水やりの代わりに与えます。薄めた液肥は表面を濡らす程度ではなく、1回の水やりの代わりとして与え、根に届くように鉢底から流れ出るまでたっぷり与えましょう。

(例)春秋型の多肉植物に2,000倍を3月と4月に月2回ずつ与える

③マグアンプK 小粒(肥料)

【肥料】

【比率はN-P-K-Mg = 6-40-6-15】

マグアンプK小粒は肥料成分(チッソ、リン酸、カリにプラスしマグネシウム)を含んだゆっくり効く緩効性の肥料です。リン酸が40とかなり多いですが、リン酸は多少多くても過剰症は現れにくく、また窒素肥料のやり過ぎのように徒長させる心配もほとんどありません。

マグアンプには複数の種類がありますが、この小粒タイプは顆粒状で、約2ヶ月の効き目で、水やりを重ねることで次第に溶けていき、徐々に植物に吸収されていきます。

肥料成分は根から出る酸や微生物の働きでゆっくり溶けていくため、根にやさしく直接根に触れても肥料焼けしにくくなっています。

マグアンプKの本来の使い方では、花や野菜の株元にばらまくことで追肥として与える肥料ですが、多肉植物の場合は土の中に混ぜ込み、元肥として与えるのが一般的です。

おすすめの使い方

多肉植物は普通の花・野菜のように毎日水をやりません。そのため溶け出て行くスピードが遅く、たとえば多肉植物・サボテンは1週間に1回水をやるとしても、溶けるのに7倍の時間がかかり、非常にゆっくり効果を現し効き目も2ヶ月以上になります。

そのため追肥としてではなく、植え替え時や植え付け時に土に混ぜて与える「元肥」として使うことをおすすめします。通常の花・野菜でも2ヶ月効くため、多肉植物・サボテンなら1年以上効果が持続します。

またマグアンプにはビタミンや微量要素など活力剤成分は含まれていないため、別途活力剤で補うことをおすすめします。

与え方とタイミング

マグアンプKには、多肉植物やサボテンへの使用目安は書いてありません。通常の花や野菜には一株小匙1杯程度を株元にばらまくとあります。しかし多肉植物やサボテンにはその量は多すぎてしまうため、通常一鉢(2~4号鉢=6~12cmポット)にひとつまみ、ふたつまみ程度入れることが多いです。

タイミングは植え付け、植え替え時で1年に1回程度与える方が多いようです。

(例)元肥として2.5号鉢(直径7.5cm)の土の量に1~3つまみ程度混ぜ込む

(例)追肥として2.5号鉢の表面に1~3つまみ程度ばらまく

④リキダス(活力剤)

【活力剤のみ】

肥料成分は配合なし

リキダスは植物用活力剤の一つで、コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合し、3つの相乗作用で植物本来が持っている力を引き出し元気な植物を育てます。加えてカルシウムの他各種ミネラル(鉄、亜鉛、銅、モリブデンなど)も含み、不足しがちな微量要素を補う効果も期待できます。

各種成分は土から吸収しやすくなっているためすぐに効果を発揮します。

寒さ暑さが厳しいときの抵抗性をつけたり、植え付け直後の弱っている時、元気がない時などに効果的です。ただ肥料成分は含んでいないため、肥料は別途与える必要があります。

おすすめの使い方

元肥はやっているが活力成分(微量要素やビタミンなど)を含まない肥料だった場合、多肉植物やサボテンが元気がない時、生育期に液体肥料と同時に活力成分も補いたい場合などにおすすめです。

希釈倍率

リキダスには多肉植物への適用はないのですが、サボテンに適用があります。サボテンへの与え方は倍率1,000倍と薄めで1週間に1回ずつです。たとえば10リットル液を作りたい場合、キャップ半分(10ml)のリキダスを10Lの水に溶かします。

与え方とタイミング

その多肉植物の生育期の2ヶ月間に、回数は1週間に1回程度、1回分の水やりの代わりに与えます。薄めたリキダスは土の表面を濡らす程度ではなく、1回の水やりの代わりとして与え、根に届くように鉢底から流れ出るまでたっぷり与えましょう。

(例)春秋型の多肉植物に1,000倍液を4月に毎週1回ずつ与える

⑤メネデール(活力剤)

【活力剤成分】

肥料の配合はなし

メネデールは通常の活力剤というよりは、挿し木の発根、種まきの発芽、株分けや植え替えで根を切った場合などに、発根や発芽を促すために使うことが多い植物活力剤です。

メネデールの主な成分は二価鉄イオンです。これは発根を促進する効果があるとされており、多肉植物では挿し木、株分け、植え替えなど根を切る作業をした場合に使います。メネデールには茎の切り口に膜(カルス)を形成したり、水分や養分の吸収を良くしたり、光合成を活発にする機能もあるとされます。また発芽を促すために種まきの時によく使われます。

おすすめの使い方

発芽難易度の高い種子の種まきをする場合、タネを一晩メネデール水に浸けてから蒔く方が多いです。また挿し木の時、発根を促進するために切り口に膜(カルス)を形成させるのにもおすすめです。

希釈倍率

希釈して使うタイプで通常100倍(場合により50~200倍)に薄めて使います。1Lのメネデール水を作る場合、10cc(キャップ1杯)のメネデールを溶かします。