メセン類の代表でもあるコノフィツムの種類や育て方(水やり、置き場所、夏越しなど)、メインの増やし方である種まきについても解説しています。

目次

コノフィツム属の写真

ウィッテベルゲンセ(実生1年) ウィッテベルゲンセ(実生1年) |

ブルゲリ(実生1年) ブルゲリ(実生1年) |

|

ウィッテベルゲンセ ウィッテベルゲンセ |

カリキュロス カリキュロス |

黄金玉/玉彦 黄金玉/玉彦 |

金鈴・メイエリ 金鈴・メイエリ |

群生している様子 群生している様子 |

C.acutum オレンジ色の花 C.acutum オレンジ色の花 |

銀将 銀将 |

銀将(脱皮中) 銀将(脱皮中) |

ブラウニー ブラウニー |

風鈴玉 風鈴玉 |

リトープソイデス リトープソイデス |

小槌 小槌 |

ブルゲリ ブルゲリ |

ブルゲリ ブルゲリ |

※1段目以外の写真は全てWikipediaのコノフィツムページから引用しています。

基本情報

| 科 | ツルナ科(ハマミズナ科) |

|---|---|

| 属 | コノフィツム属(Conophytum) |

| 生育型 | 冬型 |

| 育てやすさ | 難しい |

| 成長速度 | 遅い |

| 増やし方 | 種まき〇・株分け〇 |

| 耐寒性 | 普通 |

| 耐暑性 | やや弱い |

| 耐寒温度 | 0℃程度 |

| 実測温度 | 0℃~40℃ |

| 原産地 | 南部アフリカ、ナミビア |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

耐寒性-強い・普通・やや弱い・弱い

耐暑性-強い・普通・やや弱い・弱い

※耐寒温度は水やりを控えた場合の目安値(書籍などによる推奨値)で、状況によりこれより狭くなることがあります。

※実測値は半日陰の場合で直射日光下ではこれより低くなります。

特徴

コノフィツムとは

南アフリカ原産の代表的なメセン類(ツルナ科の植物)の一つで、南アフリカの乾燥地帯で200種類が見つかっています。コノフィツムはリトープスと並んで図鑑などで見かける機会が多いです。たくさんの種類があるため、形や姿は様々ですが、どれも2枚の葉がくっついて出てくるので丸っこく分厚いです。足袋型、鞍型、丸型の3タイプがあります。赤や黄色、ピンクなど色とりどりの花も咲かせるので花も楽しめます。丸っこく高度に多肉質なので「玉型メセン」ともいわれます。

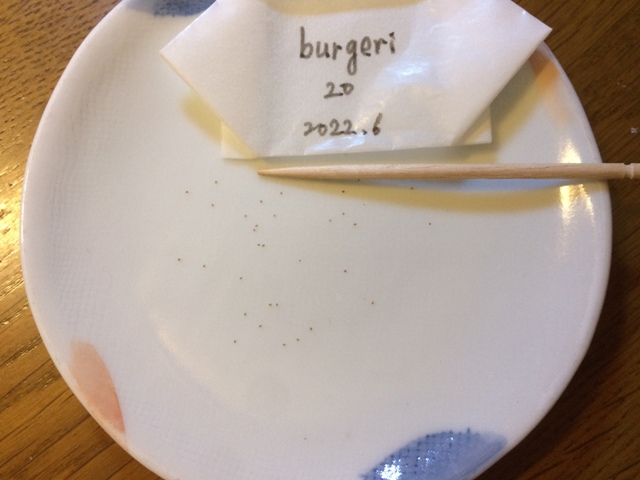

人気種「ブルゲリ」

現在非常に人気がある種類が、ブルゲリ(Conophytum burgeri)です。透明な窓を持ち、ドーム状で最大でも高さ3cm、幅3cmの小型種です。明るい緑色ですが、休眠前になると赤みを帯びてきます。ドームのてっぺんから花を咲かせます。種まきでも人気なのですが、コノフィツムは難易度が高い上に透明なものは非常に気むずかしいです。初心者の方は、リトープスや透明タイプではないコノフィツムで栽培経験を積んでからチャレンジしてみるとよいと思います。

旧オフタルモフィルム属を吸収

かつてオフタルモフィルム属とされていた種類が近年、コノフィツム属に統合されました。旧オフタルモフィルム属の品種は透明な窓を持つものが多く、また違った姿を楽しめます。

育て方のコツ

- 6~8月はほとんど水を与えないが小型種やブルゲリは少なめの水やりを行う

- 春・秋の涼しい気候で生育するので、土が乾いたらたっぷり水を与える

- 冬に0℃を下回る日は室内に入れる

- 夏に湿度で腐らせないよう、風通しを特に気をつける

育て方

栽培難易度は高く特に夏越しが一苦労です。どの種類も乾燥地帯に生息しているので日本の高温多湿の夏が苦手です。涼しい気候で生育する冬型の多肉植物で、春・秋の温暖な時期に生育します。この間は土が乾いたらたっぷりの水を与えます。5月頃暑くなってくると旧葉が枯れて皮を被ったようになり、そのまま休眠期を迎えて夏を越します。この時期はだんだん水やりを減らし、6月から8月は水やりを少なめにします。9月頃再び生育期になると旧皮を破って新しい葉が出てきます。これを脱皮といいます。この頃から水やりを増やしていきます。コノフィツム属は通常、年に1回脱皮を繰り返してゆっくりと成長していきます。

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 冬型 |

|---|---|

| 生育期 | 9~12月、3~5月頃 |

| 休眠期 | 6~8月頃 |

| 緩慢な時期 | 1月、2月頃 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

主な種類名

| ウィッテベルゲンセ | Conophytum wittebergense |

| ウスプルンギアナム | Conophytum ursprungianum |

| 円空 (エンクウ) | Conophytum marnierianum |

| オペラローズ | Conophytum ‘Opera Rose’ |

| 菊丸 (キクマル) | Conophytum ‘Kikumaru’ |

| 清姫 (キヨヒメ) | Conophytum scitulum |

| 桐壺 (キリツボ) | Conophytum ectypum var.tischleri ‘Kiritubo’ |

| 少将・銀将 (ギンショウ) | Conophytum bilobum |

| 小菊の舞 (コギクノマイ) | Conophytum×’Kogikunomai’ |

| 御所車 (ゴショグルマ) | Conophytum ‘Goshoguruma’ |

| 信濃深山桜 (シナノシンザンザクラ) | Conophytum ‘Shinanomiyamazakura’ |

| 朱螯玉 (シュゴウギョク) | Conophytum meyerae |

| スルカツム | Conophytum sulcatum |

| 群碧玉(グンペキギョク) | Conophytum minutum |

| 青春玉 (セイシュンギョク) | Conophytum odoratum |

| ナマカナム | Conophytum namaquanum |

| 花車 (ハナグルマ) | Conophytum ‘Hanaguruma’ |

| ピランシー | Conophytum pillansii |

| ロンガム | Conophytum longum |

| ブラウニー | Conophytum ectypum ssp.brownii |

| ブルゲリ | Conophytum burgeri |

| ペルシダム | Conophytum pellucidum |

| マウガニー | Conophytum maughanii |

| レガレ | Conophytum regale |

スポンサーリンク

育て方のポイント

水やり

コノフィツムは葉にたくさんの水をため込む仕組みを持っています。そのため基本的に普通の植物と比べて水やりはかなり少なめです。しかし年中水を与えないのではなく、生育期には1週間に1回程度の水やりが必要で、逆に休眠期にはかなり控えるようにします。また季節だけでなく、苗サイズの違いで水やりの仕方も変わってきます。

コノフィツムは葉にたくさんの水をため込む仕組みを持っています。そのため基本的に普通の植物と比べて水やりはかなり少なめです。しかし年中水を与えないのではなく、生育期には1週間に1回程度の水やりが必要で、逆に休眠期にはかなり控えるようにします。また季節だけでなく、苗サイズの違いで水やりの仕方も変わってきます。

またたとえば「生育期は必ず週1回水を与える」などの決まりはなく、土が乾いていなければ水やりしません。

水分が足りているかは植物体をよく見ると分かります。コノフィツムは水やりをしすぎると体がパンパンになっていきます。そしてそれでも与えて続けてしまうと身割れという表面が裂ける現象が起きてしまいます。こうなると完全な水のやり過ぎです。逆に表面にシワがよって模様が濃く見える場合は、体内の水分が減っていることを表しています。

生育期の水やり

9月頃から徐々に水やりを増やしていきます。2週に1回程度でしょうか。1回の量はやや少なめです。10~12月は週1回~10日に1回ほど、普通ぐらいの量を与えます。

1~2月の5℃以下の日が続く時期は生育がやや鈍るため、2週間に1回ほど量も少なめにします。2℃を切る日が続く場合は水やりをしないようにします。3~4月は1週に1回ほど、普通ぐらいの量を与えます。リトープスと異なりこの時期脱皮はしないので、控えなくて大丈夫です。

休眠期の水やり

暑さの増す5月頃から減らし月1~2回程度、量も少なめにしていきます。6~8月はほとんど与えませんが、1cm以下の小さい苗や小型種は月に1~2回程度水やりを行います。6~8月は一年で一番水やりの少ない時期で、球体にシワがよることもありますが、多少の程度であれば、秋以降にリカバリー(回復)できます。

※少なめというのは鉢の深さ半分~3分の1が湿る程度で、普通の量は鉢底まで湿る程度です。夏の水やりは極少なめで表土が濡れて翌日には乾く程度の量です。

室内取り込みの場合

寒冷地で長期間室内への取り込みが必要な場合、室内は暖かいので水やり回数を減らさないとヒョロヒョロになってしまいます(徒長といいます)。そのため月に1~2回程度に抑えます。量はやはり鉢の深さ3分の1程度です。

小型種や実生中の苗

実生1年以内の1cm以下の小さい苗(種まき=実生)や小型種は、夏の間3ヶ月間もカラカラにすると枯れてしまう危険が大きいため、様子を見ながら月に2~3回程度水やりをします。この場合かんかん照りの昼間に与えるのではなく、夕方の涼しい時間に行います。夕方にさらっと少量与えて次の日の朝には大方乾いているくらいの量が望ましいです。

置き場所

コノフィツムを日本の環境で育てるには、置き場所の工夫が必要です。

置き場所の基本

まず雨ざらしの所に地植えすることはできません。多くの場合鉢植えにして、軒下の雨のかからないところや簡易ビニール温室などに置きます。

また一年を通して風通しの良いところに置くことが大切です。特に夏場は通気の悪い高温下で蒸れて溶けやすいため、一日中空気が動くようにします。

コノフィツムは冬型なので寒さに強いと思われがちですが、冬型とはあくまで10~25℃程度の涼しい気候でよく生育するという意味で、0℃以下では凍結など冷害に遭うことがあります。0℃以下の日は室内の窓辺に避難させましょう。

また季節(春夏秋)によって段階的な日よけ(遮光)が必要ですが、冬は日照不足になりがちなため逆になるべく直射日光に当てるようにしましょう。

遮光ネットは様々なものがありますが、黒は熱を持ちすぎ、白は遮光率が低いため春秋用となり、暑い時期のメイン使いではシルバーのものがおすすめです。

※最後に苗サイズによっても遮光率が異なります。種まきから2年以内(特に1年目)は苗が小さく熱や強い日差しに弱いため、成株より遮光を強めにする必要があります。

季節ごとの置き場所と遮光の目安

※以下は暖地(西日本)の場合の目安です。

9~10月

9~10月は50%遮光から30%へ徐々に遮光率を弱めていきます。その年の気温にもよりますが、10月半ばで概ね30%遮光ネットに張り替えるようになるかと思います。

11~2月

11~2月は雨よけのある直射日光の当たる屋外に置きます。ただしこの間で0℃を切る日には室内に取り込みます。種まきから1年未満の苗は2月から30%~40%程度の遮光を開始しましょう。

3月

3月頃から30%程度の遮光を開始します。白いネットを二重にするなどして対応します。実生1年苗は50%遮光ネットが必要です。

4~8月

4月には直射日光はかなり強くなりますので、明るい日陰(半日陰)か50%遮光ネットを張った場所に置きます。8月末まではそのままの状態を保ちます。半日陰とは直射日光は当たらないものの、完全な日陰のような暗い所ではない所です。

種まき苗の置き場所

種まきしたて(1~2年)の株は成株より直射日光、熱に弱いため、概ね3月から10月頃まで50%遮光ネットが必要です。特に実生12ヶ月以内(初めて迎える夏)は特に注意が必要で、うっかりすると半日でほとんど溶けてしまうということにもなりかねません。また10月と2月は遮光率30%程度、11月~1月までは遮光ネットなしで育てることができます。

日当たり具合の調節

日光は周りの建物の関係やその土地の気象条件で、この時期はこの遮光率がよいと一概にいうことができません。そこでコノフィツムをよく観察して日照(遮光率)を調節するようにします。

まず株が持ち上がって上に長く伸びている場合(徒長している)は、日照不足を示しているため、今より少し明るい所に移動させるようにします。

逆に表面に焦げ目のようなものが出ている場合や株が真っ白になったり、溶けてしまっているようであれば日差しの強すぎることを意味しています。すぐに今より暗い所に移動させましょう。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

コノフィツムはやや耐暑性が弱く、夏越しが大変なグループです。

温度的には38℃程度までは問題なく耐えられるものの、55℃にものぼる直射日光下に置くと瞬く間に溶けることがあります。また多湿に弱いため、水やりをしたての苗や空中湿度が高い場合、風通しが悪い場所では、溶けて枯れやすいです。

夏の管理

管理のポイントは日光、高熱、過湿、風通しです。

遮光ネット

まず遮光ネットで強い直射日光と高熱を遮ることが必要です。遮光率の目安は先ほどの置き場所の項目の通り、夏は50%程度遮光し春秋は30%程度、冬は遮光ネットなしです。

水やり

次に過湿対策です。水やりは1ヶ月に1~2回程度、さらっと土を湿らせるぐらいを夕方に与え、翌日朝には乾いている程度が望ましいです。また水やり後は体内の水分が多くなっており、一時的に普段より暑さに弱くなります。涼しい日を選んで水やりしましょう。

風通し

風通しが悪いと蒸れて腐りやすくなります。遮光ネットで風通しが悪くならないよう、張る場所に注意します。

猛暑対策

年々猛暑が厳しくなっています。暖地では春の早い時期、秋の始まりまで暑い気候が続くことがあります。その年の気象状況に合わせて置き場所や水やりを工夫する必要が出てきています。

たとえば種まきの時期を遅らせる、30℃を超える日が続く時は遮光ネットを強いものにするなど。いずれも苗の状態を見ながら調節していくことが大切です。

耐寒温度と冬越し方法

コノフィツムの耐寒性は普通です。(0℃まで耐えられるため多肉植物の中では強めです。)

また生育型は冬型で、5~20℃でよく生育するとされます。ただ冬型だから寒さに強いわけではなく、あくまで冷涼な気候を好むという意味で、0℃を切った状態が続けば凍結などの冷害に遭う場合があります。0℃以下が予想される日は室内の窓辺に避難させてあげましょう。

また0℃は枯死しない最低のラインの温度で、できればもう少し余裕をもった温度で(2℃以上など)室内にいれた方が、春以降の生育がスムーズになります。

冬の管理

屋外の場合

西日本など暖かい地域では、ほとんど毎日屋外に置いて冬越しすることも可能です。ただマイナス2℃などの寒波が来る際には、室内にいれましょう。

また外で育てる場合はできるだけ簡易ビニール温室にいれて冷たい雨や雪、寒風を避けるようにしてください。残念ながら簡易ビニール温室にはほとんど保温効果はなく、外が0℃になれば簡易温室内も0℃になってしまいます。ですが風の強い日などに直に置くより傷みを軽減することができます。

水やりはできるだけ暖かい日の午前中~お昼頃にして夕方や夜間は避けるようにしましょう。また植物は全般的に水やりを控えて体内の水分を濃くすると耐寒性・耐暑性共に上がります。

室内の場合

西日本では寒波が来るときだけ室内にいれればよいのですが、東日本(寒冷地)では毎日0℃以下になる地域もあり、外での栽培は困難です。その場合室内にいれることになりますが、この時の注意点が日照不足です。室内でも日に4~6時間は日に当てないと徒長しないで栽培することは難しいです。

それが難しい場合は、徒長対策のため植物育成ライトを設置して日照不足を補いましょう。

また室内では暖房のかけ過ぎ(15℃以下がベスト)、空気の乾燥しすぎに注意が必要です。適度に寒さに当てるため5~10℃程度で育成ライトがしっかり当たる部屋がベストです。

寒冷地の寒さ対策

夜間暖房をいれていないなどで、0℃を切る部屋も出てきます。そうなると室内でも寒さ対策が必要になります。

この場合、植物用ヒータマットが役立つ場合があります。植物用ヒーターマットとは防水性のあるホットカーペットのようなもので、鉢の下に敷いて鉢を温めるものです。室温によりますがプラス5~10℃の効果があります。

昼間は植物用ヒーターマットの上に置き、その上から植物育成ライトを当て、夜はライトは消してヒーターマットと鉢をダンボール箱で覆うことで、保温効果を高めることができます。(本体1枚2,000円程度、消費電力20W程度)

参考までに植物ヒーターマットと植物育成ライトの詳細ページを掲載しています。

日照の重要さ

コノフィツムの株を強健に育て花を咲かせるためには、冬、春、秋の充分な日照が必要です。これはコノフィツムに限らず、リトープスなど他の種類にもいうことができるのですが、遮光のしすぎは問題で、できる限り日に当てることが健康に育てるためのポイントになります。

屋外で育てることのできる春・夏・秋はそれほど問題になりませんが、寒さで室内に置かざるを得ない時期(冬)は特に日照不足に注意しましょう。

スポンサーリンク

増やし方(株分け・種まき)

コノフィツムは株分けと種まきができます。

適期は株分けが9~11月頃、種まき(実生)は9~10月頃です。

株分けは適期でないとその後の発根が悪くなり生存率が低下しますし、種まきは早すぎると出たばかりの芽が溶けたり、遅すぎると冬までに充分なサイズまで成長してくれません。また春蒔きは気温の上昇が早く、小さい芽の夏越しが難しいため秋まきがおすすめです。

株分け

コノフィツムは5月頃から皮を被り、9月頃に旧皮を破って新葉が出てきます。ここで1頭から複数頭に育っている場合があり、この時が分頭のチャンスです。分頭では、切り離す子株にも根が付くように、カッターなどで丁寧に根元を切り分けます。

その後植え付けてすぐに軽く水をやり、充分に根が伸びるまで土をカサカサに乾かさないようにします。株分け後は直射日光に当てず、半日陰(50%遮光下)に2~3週間ほど置いて株の衰弱を防ぐようにします。

種まき

種まきの場合は9月末から10月にかけての秋まきをします。メセン類は秋まきの9月がよいとされていますが、コノフィツムはある程度の気温の低下が発芽に必要なので9月中旬~10月中旬ぐらいがおすすめです。(9月初めに蒔いても良いですが、気温が20℃程度に下がらないと発芽が始まらないようです。)

秋まきが推奨される理由は、1回目の夏越しまでにできるだけ株を大きくしておきたいためです。小さい苗は夏の断水を乗り越えられないので、なるべく夏から遠い時期に種まきします。種まきは株分けなどと違って色々と準備が必要なので別ページにまとめています。

参考までにコノフィツムの実生方法と実践記録を掲載しています。

コノフィツムは株分けもできますが、数年栽培しないと分頭しないので時間がかかります。早くたくさんの苗を作りたい場合は種まきが有効な方法です。

①コノフィツム「ブルゲリ」の種子です。爪楊枝と比較すると非常に小さい種であることが分かります。 ①コノフィツム「ブルゲリ」の種子です。爪楊枝と比較すると非常に小さい種であることが分かります。 |

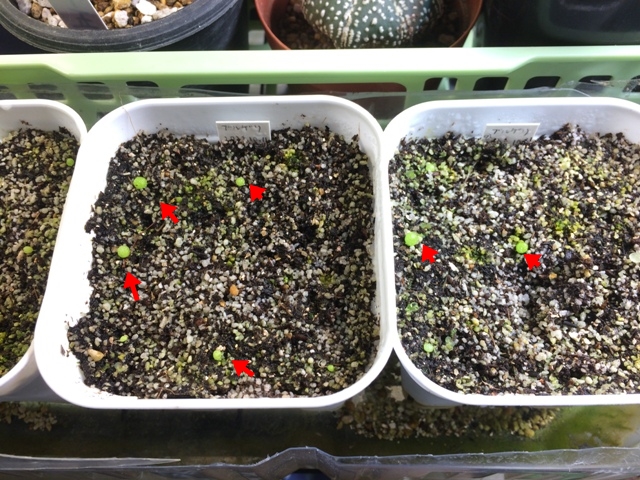

②播種から1~2ヶ月程度で発芽が揃います。 ②播種から1~2ヶ月程度で発芽が揃います。 |

③種まきから12ヶ月目の様子です。 ③種まきから12ヶ月目の様子です。 |

植え替え

コノフィツムは通常1年に1回程度、植え替えを行います。前年から成長して自然と株間が窮屈になってしまっているので1鉢当たりの株数を減らしたり、根ジラミの被害が出ていないかなどをチェックする役割もあります。

特に種まきから1年目(初めての植え替え)は特に重要で、種まきした苗の株間を広げ、きれいに配列しなおします。ただ2年以上経って充分に大きくなったら2年に1回程度の植え替えで問題ありません。

またリトープスやコノフィツムは乾燥気味に育て根ジラミが付きやすいので、苗を抜いて根ジラミを確認し、付いていたら即駆除し、植わっていた土も流用せず廃棄します。(根ジラミが付くと根を吸汁され、生育が悪くなり酷いと根がほとんど枯れてしまうことがあります。)

植え替えの適期は9~11月ですが、生育期初期の9月~10月中旬がベストで、植え替え以降早く大きくなってくれます。ただ最近は猛暑が9月までずれ込み、暑い秋になることが増えています。そうすると植え替えした苗の活着率(根付き)が悪くなることがあるので、月にかかわらず30℃を切るまでは待った方がよいかと思います。

植え替えの手順

植え替える際は事前に水やりを控えて土を乾かしておきます。土が乾燥すると掘り返した時、太い根が切れにくいので、株へのダメージを抑えることができます。鉢から掘り出したら慎重に根をほぐして土を落とします。

植え付ける時、根の先のほうは切り詰めてしまって大丈夫です。鉢の深さ半分ぐらい土を湿らせ、割り箸、小さい苗の場合は竹串、爪楊枝などで穴をあけます。そこに先ほど根を切り詰めたコノフィツムを植え、周りからそっと土を抑えるようにします。

土を湿らせているのですぐの水やりは必要ありませんが、コノフィツム・リトープスの場合、根が充分に伸びるためにはある程度の水分が必要なので、鉢が軽くなってきたら水やりを行います。植え替え後2週間程度は、直射日光が当たらない半日陰に置きましょう。

種まきから育てた場合

種まきから育てた場合も、1回目の植え替えを種まきからちょうど1年後の9月頃に行います。コノフィツムは9~10月に種を蒔き、翌年9~10月に植え替え、翌々年9~10月に植え替えと、9月か10月を単位にして作業すると管理が簡単になります。

土と鉢

コノフィツムはリトープスと同じく保水性が低く水はけ・通気性がよい土壌に自生するため、日本で一般的に使われている土(花や野菜の土など)はそのままでは使えません。また肥料分の多い土にも注意が必要です。そのため多肉植物用に性質が改善された土を使いましょう。

市販の多肉植物の土

まず市販の多肉植物用の土がコノフィツムにも使えます。ただコノフィツムは小型種が多く土もその分だけ細粒~小粒程度の小さいものが適しています。市販の多肉植物・サボテンの土の中には粒がゴロゴロと大きいものがあるのでそのような土は避け、細かくできるだけ粒が均一に揃っているものを選ぶようにしましょう。

市販の例では花ごころ「さぼてん・多肉植物の土(5リットルバージョン)」、プロトリーフ「室内向け観葉・多肉の土」などが挙げられます。

また種まきから12ヶ月以内の苗は本当にごく根張りが弱いので、細粒や挿し芽・種まき用などを使います。市販の例ではプロトリーフや花ごころの「さし芽・種まきの土」などがあります。プロトリーフのほうはサラサラ系で、花ごころのはフカフカ系で、どちらも一長一短があります。

オリジナル用土に配合する

土は購入することもできますが、自分で配合することもできます。

その場合は、赤玉土小粒、鹿沼土小粒、ピートモス(酸性度調節済み)、パーライト、軽石小粒、くん炭などを使い、水はけがよい土をブレンドします。

(例)赤玉土小粒1:軽石小粒1:ピートモス1

水持ちの悪い土の配合にして、水をしっかり与えても乾きやすくする

コノフィツムは太い根を下に伸ばすタイプなので横にはあまり広がらず、下に長く伸びます。そのためある程度の深さのある鉢を使うことが多いです。

その場合、土の量が多くなり水やりしたとき土が底まで湿り鉢が重くなります。そうすると水はけが心配ですし、徒長の原因になることがあります。そこで土を水持ちのあまりよくない配合にするとうまくいきます。

具体的にはパーライトやくん炭、軽石などを加えます。そうすると水やりしたときすぐに水が貫通して下から出てきますので、鉢の中に水が大量に残らず、底の方の土もすぐに乾きます。

土は複数鉢で共通のものがおすすめ

コノフィツムを植えるとき、鉢ごとに別々な配合にすると水やりのタイミングがずれてしまい管理が面倒になります。実験で色々な土を作って植えるのはよいことですが、よい配合がみつかったら、複数鉢共通で使うことをおすすめします。

鉢の選び方

コノフィツムは小型種が多いため、毎年鉢を大きくしていく必要はありません。しかし種まきの時から少しずつ大きくなっていくのは確かで年々株間が狭くなっていきます。そのため植え替えるごとに1鉢当たりの本数を減らしていくというのが一般的かと思います。(同じ鉢で1年目16苗、2年目9苗、3年目4苗など)

陶器の鉢とプラ鉢

鉢には大きく分けて陶器の鉢(駄温鉢、素焼き鉢など)と、プラスチックでできたプラ鉢があり、それぞれ性質に差があります。

陶器の鉢は夏に鉢の温度を下げる効果がある、多孔質のため通気性がよいなどのメリットがあり、プラ鉢には適度に水持ちがよい、軽くて収納スペースを節約できるなどのメリットがあります。

どちらが向いている?

結論ですが、コノフィツムはどちらでも育てることはできますが、水やりのコントロールがしやすい、深鉢が選べる、収納性が高いなどの理由でプラスチック鉢がよく使われています。

またコノフィツムは種まきから育てる機会も多く、種まきには陶器の鉢は適さないため※2、新品のプラスチック鉢を使うことが多くそのままプラ鉢に植えているケースも多いようです。

おすすめなプラスチック鉢は日本ポリ鉢が販売しているプレステラ90です。これは軽くて硬質で持ち運びしやすい他、使い捨てできるため清潔を保ちやすく、スリット鉢のため根の健全な伸長にも役立ちます。また百均のA4サイズカゴにぴったり12個入るため、収納性も抜群です。

プレステラ鉢については以下で解説しています。

※2 陶器の鉢はプラ鉢のように気軽に使い捨てできないので、種まきの時、底面吸水の時の清潔を保ちづらいです。また陶器の鉢は多孔質で病原菌が入り込んだりカビが発生したりしやすく、使い回すとプラ鉢より不潔になりがちです。

肥料

コノフィツムは普通の花や野菜、果樹などのような大量の肥料は必要としません。

しかし与えた方が成長が早くなりますし、生育がよくなるので少量を与えてあげましょう。特に種まきから1年以内は株が小さく肥料無しだとなかなか大きくなりません。そのためこの時期は成苗より肥料を多く与えることをおすすめします。

また、実生から数年経ち成苗に育った場合も肥料は必要です。

それは自然界では生態系(降雨、動植物の死骸、土壌中の成分など)から肥料分、微量要素が供給されるのでヒトが与えなくても育つのですが、鉢内で人工的に栽培している場合はそれがないため、補ってあげることが必要だからです。

成株(概ね3年以上)の場合

成株を買った場合、植え替えの時期であれば新しい土に植え替え、そのとき土に緩効性化成肥料(マグァンプK小粒など)を1~3つまみ混ぜ込みます。もし植え替えに一番適した時期ではなかった場合で、生育期である場合は液体肥料(ハイポネックス原液の1,000倍希釈液など)を合計3回ほど与えるとよいです。

追肥・元肥はどちらか一方でよく、与えすぎになってしまいますので両方与える必要はありません。

種まき(実生)2年以内の場合

種まきから育てている場合は、月に1回ほど希釈した液肥をスプレーしたり、緩効性化成肥料をパラパラとまくなどして与えると早く大きくなります。特に種まきには無肥料の土を使うことが多いため、積極的に肥料を与えていくことをおすすめします。

与えすぎに注意

ただ成株、幼苗(種まき数年以内)共に、肥料を与えすぎると徒長して軟弱な株になり、直せないあるいは直すのが大変になります。早く大きくしたいからと過度に与えすぎないようにしましょう。

開花

コノフィツムはきれいな花を咲かせる種類が多いです。開花時期は冬で球体の中央からつぼみが出てきて、体を覆うような大きなサイズの花を咲かせる種類もあります。ピンク、オレンジ、むらさきなど色々な色があります。花は1日花(1回咲いたら終わり)ではなく、何日か開いて閉じてを繰り返します。夜咲きのものと昼咲きのものがあります。

花を咲かせるためには、開花年齢に達することはもちろんですが、強い直射日光で溶けてしまうような時期以外はしっかりできるだけ日に当て、充分光合成させることが必要です。また植え替えた年は咲きづらくなるため、前年に充分株間をとって植え替えておくことも大切です。

脱皮

コノフィツムは9~10月頃「脱皮」をします。

脱皮は1年に1回新しい葉が出る過程で古い葉が落ちるサイクルのことで、夏頃から古い葉がカラカラに枯れたようになります。秋になるとカラカラに乾いた古い葉の中から新しい緑の葉が出てきます。

脱皮後は古い葉がカビなどの原因にならないよう、ピンセットなどで丁寧に剥がしてやるとよいです。夏の間、コノフィツムは枯れたような姿になってしまいますが、脱皮の正常な過程なので心配はいりません。旧皮を枯れたと思って捨ててしまったり、夏場に雑に扱ったりしないようにしましょう。

室内栽培

以下はあくまで管理人個人の参考情報です。リスクもありますので実践される場合は自己責任でお願いいたします。

コノフィツムは夏越しを除けばそれほど栽培は難しくありません。難物とされるブルゲリでさえ、春秋冬の栽培は割と簡単です。問題は夏の管理です。夏は高熱、高湿度、強光により蒸れ、溶け、焼けなどを高確率で起こしてしまいます。

それを避けるには、室内栽培という方法があります。室内では外のように暑くなることはなく最高でも35℃程度です。湿度も外ほど高くなりません。また植物育成ライトで日照を補い、送風で人工的に風を送ることで擬似的に自然界の環境に近づけることができます。そうするとほとんど溶けずに簡単に夏越しすることができます。

ブルゲリなど希少な種類を安全に夏越しさせたい場合はかなりよい方法だと思います。デメリットは環境整備の必要性や植物育成ライトの電気代がかかることでしょうか。もしコノフィツムの夏越しが大変で苦労している方がいらっしゃれば、一度栽培環境をガッツリ整えて室内で育ててみることもおすすめしたいと思います。

※ちなみに2022年秋に種まきして、5~8月にこの方法で夏越ししたブルゲリはほとんど現時点(2023年9月)まで生き残っています。

病害虫

コノフィツムはそれほど病害虫の心配がありません。ただ以下のような病害虫が付くことがあるので栽培時は注意して観察しましょう。

害虫

根にネジラミという白い虫が発生することがあります。根ジラミがつくと根から体液を吸われて生育が悪くなるので、生育が悪いと感じたら植え替え時期ではなくても、鉢から抜き出して根を点検してみましょう。根にびっしりと白い粉のようなものがついていたら根ジラミの可能性が非常に高いです。

この場合はカットできる部分であれば切り捨て、そうでない場合は水で丁寧に洗い流します。その後根に速効性のある殺虫剤を散布しておきましょう。種まきでは新品の用土を使うため、根ジラミが出にくいのですが、ホームセンターや園芸店から持ち帰った鉢に付いていることは案外多いので、買ってきたら初めての植え替え時期に植え替えてチェックしましょう。

花やつぼみにはアブラムシが付きやすく、地面に近い所に置いている鉢にはナメクジが入り込み、花や球体を食い荒らすこともあります。

病気

花がらや脱皮したカラカラの葉には黒カビが生えやすいので、ピンセットなどで早めに取り除きましょう。

生理障害

夏は暑い時間帯に水をやると水分が熱されて蒸れて溶けたりします。また徒長して軟弱な株には腐敗菌が入りやすく突然枯れることがあります。いずれの場合も正しく栽培すれば多くを防げますので、夏場の水やりや日の当てすぎ・日光不足には特に注意しましょう。

※ただ弱い性質の種類はどれほど気をつけていても、夏場に溶ける現象を完全に防ぐことはできません。その場合はあらかじめたくさん蒔いておき、万一の枯死に備えておくと良いと思います。

販売店や値段など

苗の入手

コノフィツムはリトープスと異なり比較的マイナーな種類で、一般的な園芸店やホームセンターなどでは時折取り扱いがある程度です。

また価格帯もリトープスより高いことが多く、ラベル付きのものはより高いです。

店舗ではなかなか出会うことができないコノフィツムですが通販では容易に入手可能です。

通販専門で販売している有名店として群仙園があります。こちらではカタログから好きな苗を1本ずつから注文することができます。また通販ではありませんが、フリマ(メルカリなど)やオークション(ヤフオク)では、様々な苗を写真で確認して購入できるようになっています。

種子の入手

種子の入手先はほぼ通販サイト限定になってきます。アマゾン・楽天市場・ヤフーショッピング、海外通販、フリマサイトなどで多数出品・商品の取り扱いがあります。

種子には種類別の商品と、色々な品種や交雑種を混ぜたミックス種子があります。種類別の商品は高価ですので、初めての方は安価なミックス種子で実験を繰り返し、うまく育てられるようになってきたらお好きな種類別の種子を蒔かれるとよいと思います。

オンラインショップでも購入できますメルカリでも多肉植物・サボテン・エアプランツ、種子などを多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。 よろしければ、下記のコードをお使いください。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます)

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

よくあるトラブルとQ&A

株が消えてしまった(溶けた)

これはいわゆる「溶ける」現象で、球体の傷口などから腐敗菌が入ることで、枯れてしまうものです。また真夏のかんかん照りの時間に直射日光に当てたり、冬に0℃以下に凍結させてしまった後に起こることもあります。いずれの場合も、カラカラの皮を残して跡形もなくなってしまいます。徒長させないように育てる、真夏・真冬の環境整備に気をつけるなどで極力防いでいきましょう。

葉が割れてきた

葉が割れたり裂け目が入ったりするのは身割れといい、水やりのしすぎで体内に余分な水が溜まっていることを表しています。一度裂け目ができてしまうとその部分は治らず、そこから腐敗菌が入って腐ってくることがあります。予防方法は水やり頻度や量を適切な量に抑えることです。

秋に新葉が出ない場合

秋になっても新葉が出てこない場合は、根の状態を確かめて見ましょう。もし根腐れしていたら、根の先のほうから少しずつはさみで切って白い根が残っていないかチェックします。もし本体の1mm下まで切ってみて白い根が出てこなければ残念ながら回復は望めません。白い根が出てきたら、すぐに湿った用土に挿し根が充分伸びるまで土を乾かさないようにして管理します。

小型種や実生中の苗をカラカラにしてしまった

その他完全に葉がカラカラになっている場合、夏の間の水やりが足りなくて枯れてしまっている可能性があります。これも残念ながら復旧できません。特に実生中の小苗や小型種は夏に1回も水をやらないと枯れてしまいがちです。しかし枯れているように見えて水やりをしていると復旧してくるものもあるので、水を与えて日陰で様子をみましょう。

Q&A

水やりの量が分かりません

どのような土を使っているかでかなり変わってきて一概にはいえないのですが、暖地の場合目安として、多く与えてよい月は10月、11月、12月、3月、9月、4月ごろでしょうか。(大まかな順です。)

あまり大きくならない

コノフィツムはリトープスより元々小型な「小型種」が多いです。それを考慮して水やりと日照時間、適度な温度が大きくなる秘訣です。10~12月はしっかり水を与えましょう。また10~3月まではできるだけ日に当てて光合成させましょう。また温度ですが、15~23℃程度が一番成長し、平年より暖かい冬、平年より涼しい春・初夏は生育がよいことが多いです。

根のない苗はどうすればよい?

購入した苗に根がほとんど生えていないことがあります。完全に根がないと復活は難しいですが、根の付け根が残っていてその中心部が白ければ、そこから根を出せることが可能な場合があります。根の中心部が茶色い時は、白くなるまで少しずつハサミで切り詰めていきます。全部茶色になってしまっていたら残念ながら復活はできません。

根が出るには水分が必要なので、かなり湿らせた土にやさしく挿して安静にしておきます。1週間ほど経って苗を少し触ってみて、わずかに抵抗を感じるようであれば根が出ている可能性が高いです。抜いて確認するとせっかく出た根が切れてしまいますので抜かないように、また土をカラカラに乾かさないようにしながら1~2週間ほど待ちましょう。

植物育成LEDライトで育てる場合何ルクス必要?

あくまで管理人の栽培下でのデータ(室温30~35℃程度を維持、5月から9月の5ヶ月間)ですが、8,000~12,000ルクス(を交代交代当てる)でほぼ徒長が見られませんでした。ただこれは徒長がみられないというだけで、開花・結実などのために充分なのかは不明です。