このページでは、ハオルチア(ハオルシア)属について基礎から丁寧に解説しています。

目次

ハオルシア(ハオルチア)属の写真

万象 万象 |

玉扇 玉扇 |

十二の巻(十二の爪) 十二の巻(十二の爪) |

不明種 不明種 |

|

ハオルシアのつぼみ ハオルシアのつぼみ |

不明種 不明種 |

不明種 不明種 |

不明種 不明種 |

ハオルシア属の基本情報

| 科 | アロエ科(ユリ科・ツルボラン科) |

|---|---|

| 属 | ハオルチア属(Haworthia) |

| 生育型 | 春秋型 |

| 育てやすさ | 種類により普通~やや難しい |

| 成長速度 | やや遅い~遅い |

| 増やし方 | 品種により葉挿し、株分け、根伏せ、種まき |

| 耐寒性 | 普通 |

| 耐暑性 | 普通 |

| 耐寒温度 | 3℃ |

| 実測温度 | 1℃~40℃ |

| 原産地 | 南部アフリカ、マダガスカル島など |

※4段階評価

育てやすい–普通–やや難しい–難しい

成長が早い–普通–遅い–とても遅い

耐寒性-強い・普通・やや弱い・弱い

耐暑性-強い・普通・やや弱い・弱い

※耐寒温度は水やりを控えた場合の目安値(書籍などによる推奨値)で、状況によりこれより狭くなることがあります。

※実測値は半日陰の場合で直射日光下ではこれより低くなります。

ハオルチアの特徴

大きいものでも15cm程度と小型の多肉植物で、南部アフリカ(モザンビーク、ナミビア、レソト、スワジランド、南アフリカ)が原産地になっています。原種だけでも200種見つかっており、色々な園芸品種も生まれています。一口に「ハオルチア」といっても色々な姿形があり、軟葉系(万象・玉扇、その他)・硬葉系などにグループ分けされています。人気の高い多肉植物で、ホームセンターや園芸店の薄暗い棚に並んでいることが多いです。

分類

アロエ科に分類されている通りアロエの近縁種で、他にガステリア、アストロロバとも近い関係があります。半球形に生長し、光の取り込み口である「窓」を持つものは「軟葉系」、硬い葉を持ち周りに白い模様や縞、リングなどが入るものは「硬葉系」といわれます。「玉扇(タマオウギ・ギョクセン)」「万象(バンショウ・マンゾウ)」は軟葉系の種類ですが、特に人気が高く、別枠で紹介されることがあります。

硬葉系と軟葉系とは

- 軟葉系・・・葉が密集し半球形に生長し、光の取り込み口である「窓」を持つものが多いです。ただ軟葉系といってもゼリーのようなふにゃふにゃではなく、しっかりした硬い葉を持ちます。

- 硬葉系・・・がっちりとした硬い葉をもちアロエのように上に向かって成長します。葉先はとがっていたり三角形のような形が多いようです。透明な窓がなく、葉の周りに白い模様や縞が入りそれがリング状に見えて「ドーナツ」など名前がついているものがあります

- レース系・・・葉先から細い毛や棘のようなものが生えているタイプで透明な窓がない種類です。

ハオルチアの分類について

ハオルチア属は長らくハオルチア属(Haworthia)としてまとめて扱われてきましたが、最新の分類体系(APG IV)で3属に分離されました。一つ目はこれまで通りのハオルチア属(Haworthia)で、軟葉系のほとんどがこれに属します。残りがハオルチオプシス属(Haworthiopsis)とトゥリスタ属(Tulista)です。この二つにはほとんどの硬葉系のハオルチアが属します。

育て方のコツ

- 強い日差しに弱いので春夏秋は強めの遮光が必要

- 室内でも栽培できるが、通風不足による根腐れに特に注意する

- 根をカラカラにさせないようにする

- 生育期は鉢底から流れるほど充分水やりする

- 強い光に弱いものの、室内の明かりでは不足で、植物育成ライトでの補充が必要

育て方

日本では春と秋に成長する春秋型で特に「やさしい光」と「風通し」を大切に栽培します。もともと藪の中や岩陰など直射日光が当たらない所に自生している植物なので、日本では一年を通して日光の当てすぎに注意しながら育てます。

日本では葉焼けや凍結、根腐れなどを起こしやすく、初心者には少し管理が難しい種類かもしれません。太根タイプなので植え替えや株分けの時などに根を切ったり乾かしたりしないように注意しましょう。

年間栽培カレンダー

| 生育型 | 春秋型 |

|---|---|

| 生育期 | 3~6月と9~11月 |

| 休眠期 | 7~8月と1~2月 |

| 緩慢な時期 | 休眠期と生育期の境の時期 |

| 水やり |

|

|---|---|

| 置き場所 |

|

| 植え替え |

|

| 増やす |

|

| 肥料 |

|

| 開花 |

|

※栽培カレンダーはあくまでも目安です。実際は土や鉢の種類、地域によって大きく異なります。この表は福岡県平野部で多肉植物用の棚を使って育てている場合の情報です。お住まいの地域や使っている土、置き場所によって適宜読み替えて下さい。

主な種類名

| 玉扇 (ギョクセン・タマオウギ) | Haworthia truncata |

| 万象 (バンショウ・マンゾウ) | Haworthia maughanii |

| グリーン玉扇 | Haworthia ‘Lime Green’ |

| オブツーサ | Haworthia cooperi var. truncata |

| ピグマエア | Haworthia pygmaea |

| ギガス | Haworthia gigas |

| トランシエンス | Haworthia transiens |

| ピクタ | Haworthia emelyae ‘Picta’ |

| ピリフェア錦白斑 | Haworthia coperi var.pilifera variegated |

| 十二の巻 | Haworthiopsis fasciata |

| 冬の星座 (フユノセイザ) | Haworthiopsis papillosa |

| 星の林 (ホシノハヤシ) | Haworthiopsis reinwardtii var. archibaldiae |

| 瑠璃殿(ルリデン) | Haworthiopsis limifolia |

| 十二の光 | Haworthiopsis fasciata f. variegata |

| プミラ | Tulista pumila |

スポンサーリンク

※栽培カレンダーはあくまでも目安です。実際は土や鉢の種類、地域によって大きく異なります。この表は福岡県平野部で多肉植物用の棚を使って育てている場合の情報です。お住まいの地域や使っている土、置き場所によって適宜読み替えて下さい。

育て方のポイント

ハオルシア(ハオルチア)は多肉植物としては珍しく強い光に弱い植物で、他の多肉植物と同じように扱っていると葉がやけどしてしまいます。そのため春・夏・秋は半日陰程度の日よけしてやる必要があります。

また他の多肉植物より湿度があるところ(60%程度)を好みますが、日本の夏のような高温多湿には弱く根腐れしてしまうこともあります。室内や温室で育てる場合は、第一に風通しに気を配りましょう。半日陰で風通しがよく雨の当たらない戸外の軒下などが理想的な置き場所です。

水やり

ハオルシアは基本的に葉に水をため込む性質があるので、普通の植物のような頻繁な水やりは不要です。以下で季節ごとの水やり方法を書いていますが、実際に育てている株の状態を見ながら、土が乾いていないようなら水やりは不要です。土がカラカラに乾いているのを確認してから水やりをしましょう。

ハオルシアは基本的に葉に水をため込む性質があるので、普通の植物のような頻繁な水やりは不要です。以下で季節ごとの水やり方法を書いていますが、実際に育てている株の状態を見ながら、土が乾いていないようなら水やりは不要です。土がカラカラに乾いているのを確認してから水やりをしましょう。

生育期(4~5月、9~11月)

生育期なので土が乾いたら、週に1回ほど鉢底から水が流れ出るまでたっぷり与えます。ハオルシアは下に根を伸ばす太根タイプなので、表面にちょろっと水をやっただけでは浸透せず、水を吸い込むことができません。必ず鉢底から流れ出るまで与えましょう。

休眠期(6~8月)

夏にかけて生育が少し鈍る「半休眠」に入るので、月に3回ほどの水やりに控えます。梅雨は土が乾かなければ完全に乾くまで待ってから与えます。7~8月は半休眠期になり水をあまり吸い上げなくなるので、月に2回ほどの水やりに控えます。蒸れ対策のため、暑い日の朝方ではなく、比較的涼しい日の夕方に与えるようにします。

半休眠期(12月~3月)

寒さのため半休眠状態になり、根が水をほとんど吸い上げなくなります。そのため水を控えめに月1回程度にとどめます。土を軽く湿らせる程度にしましょう。また3℃を下回る頃は必ず室内か温室に取り込み、根を乾かさない程度の水やりを月に2回ほど行います。

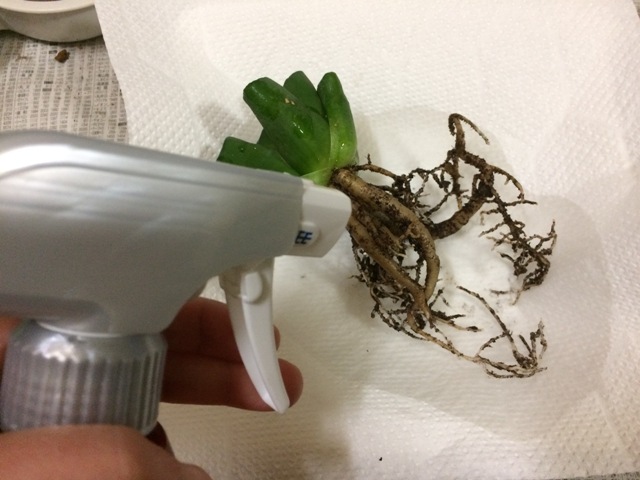

3℃ですぐ枯れるわけではありませんが、みずみずしくきれいな状態を保つには5℃以下での取り込みが推奨されています。室内が乾燥している場合、スプレーで葉水(葉に水をかける)したり、覆いを掛けて湿度を保ったりします。

3月に入ると再び生育が始まるので水やり回数を増やします。外で育てる場合は、寒い時期は午前中に水やりします。夏は逆に夕方に水やりをします。そうすることで凍結や蒸れ腐りを防ぐことができます。

種まきから数年以内の苗

種まきして数年以内の小さな苗は水の乾きに敏感になっています。特に1年目は土をカラカラに乾かさないように休眠期であっても、こまめに少量ずつの水やりをします。

置き場

ハオルチアの原生地は藪や薄暗い岩影なので、日本ではほぼ一年を通して光の量を調節する「遮光」をする必要があります。(遮光ネットの使用がほぼ必須)

また戸外で栽培する場合は、雨ざらしにしないようにしましょう。ハオルシアは室内で栽培されるものと思われがちですが、温度や家庭の状況が許すかぎり戸外での栽培が望ましいです。室内でも戸外でも、できるだけ日照時間が長く取れるところが望ましいです。

5~9月

日差しがとても強いので、外に置く場合は暗めの日陰(70%程度の遮光ネットを張った環境)に置きます。室内の窓辺に置く場合レースなどをかけます。もし窓のない部屋で育てる場合は植物育成ライトで3,000ルクス程度を維持します。

10~11月

日差しが若干弱まるので、屋外の明るい日陰(10月は30~50%遮光、11月は中旬から直射日光下でよくなります。)か室内の窓辺に置きます。植物育成ライトでは3,000ルクス程度でOKです。

12~1月

凍結対策のため5℃以下の場合は室内の窓辺に置きましょう。暖地でも耐寒温度を下回る寒波の時などには室内に取り込まないと凍結して枯れる心配があります。この時期は直射日光に当ててよくなります。

2~4月

2月から急に日差しが強くなってくるので、屋外で育てている場合は30%程度の遮光をするか明るい日陰に置きます。3月以降は50%遮光ネットに張り替えてください。室内の場合はそのまま窓辺で管理します。植物育成ライトは3,000ルクス程度を続けます。

置き場所の決め方

種類によっても必要な日光の強さは微妙に異なります。そのためどのくらいがよいか判らない場合、鉢を実際に置いてみて、もし株が赤みがかってきたら日差しが強すぎることを意味しています。茶色くなってしまった場合は枯れる心配があるため、ただちに暗い所に移動させます。

また逆に白い茎が上に伸びるようなら日差しが足りないサインです。

蒸れを防止するためには

ハオルシアは風通しがとても大切です。外に置く場合は意識しなくても風が当たりますが、室内に置く場合はどうしても不足してしまいます。夏場は扇風機で人工的に空気を送ってやらないと根腐れを起こしてしまうこともあります。

一方、冬も室内に置く場合、空気が乾燥しすぎていることがあります。いくら乾燥に強い多肉植物といえども、湿度が30%以下の乾いた暖房の空気を一日吹き付けられると干からびてしまいます。ハオルシアを置く室内はなるべく暖房は控えめにしましょう。

耐暑性と最高気温・夏越しの方法

耐暑性は中くらいです。直射日光に弱いですが、暑さ自体にすごく弱いわけではありません。しかし暑さに当てると万象など窓のあるタイプは窓が白く濁ることがあります。一度濁ると戻らないので、きれいに育てたい場合は30℃程度までにして置いた方が安全です。

夏の管理

夏は実測35℃を超えることもありますが、水やりをごく控えて日よけをしっかりしていれば耐えられます。しかし蒸れや多湿には弱く、室内で育てる場合は窓を開けたり扇風機で風を送る必要があります。空気がよどんでいると根腐れ・茎腐れを起こしてしまう可能性が高いです。

外で育てる場合は風通しは充分ですが日よけの必要があります。ビニール温室で育てるなら、ビニールカバーを全開にして新聞紙やエアコンカバー、遮光ネットなどで直射日光が当たらないようにします。

越冬最低温度と冬越し方法

最低越冬温度は3℃程度です。実測値0℃まで耐えられますが、安全をみて3℃程度を保ちましょう。窓が凍結すると気泡が入ることがあるので、きれいに育てるためには最低3℃が必要です。

冬の管理

外で育てる場合は必ずビニール温室などに入れ冷気を避けます。そして夜はビニール温室にプチプチ(エアキャップ)などを巻いて寒さをしのぎます。ハオルチアの上に不織布のシートをかけるのも効果があります。しかし簡易ビニール温室やプチプチなどは本格的寒さには耐えられませんので、3℃を下回る予報が出ていれば室内に取り込んだほう安全です。1回でも凍結させるとせっかく育ててきたのに枯れてしまいとても残念です。

室内に取り込む時期

室内に取り込む場合は最低一日4時間は日に当てましょう。種類・時期によっては室内であってもレースなどをかけたほうがよいものがあります。日が当たらないと徒長してしまいますので気をつけましょう。

また暖房のかけ過ぎには注意し、湿度計と温度計をおいてなるべく湿度40%以下、温度15℃以上にならないように調節しましょう。

寒冷地での寒さ対策

寒冷地の夜は室内でも窓辺は0℃を下回ることがあるため、多肉植物を置いている棚などは分厚いカーテンをひいたり、部屋の真ん中に移動するなど工夫してください。

また暖房をかけていない部屋では室内中央でも5℃を下回る場合があります。その場合、なるべく電気代を節約する温め方として、植物ヒーターマットという方法があります。

植物ヒーターマットとは、耐水性がありビニール製で中に電熱線が通っているホットカーペットのようなもので、鉢をその上に置いていると温められるものです。メーカーにより差がありますが、10℃程度の上昇効果が期待でき、5℃なら15℃程度にすることができます。もしそこまで温度が上がらない場合は、夜のみ段ボール箱をかぶせるなどすると、より保温性を高めることができます。

参考までに、以下で植物ヒーターマットと植物育成ライトの詳細を紹介しています。

スポンサーリンク

増やし方

増やし方は種類によって可能な方法が異なり、葉挿し、根ざし、株分け、挿し木、種まきがあります。

適切な時期は4~6月、10~11月頃の成長期です。失敗を減らすために適切な時期に作業しましょう。

根ざし

根ざしは主に太い根をもつ「万象と玉扇」で行えます。

ここではざっくりですが、親株から付け根をつけて根を1~2本採り、それを土に植えて親株と同じように水をやり、新芽が出るのを待ちます。根は1cm程度地面から顔を出すようにしてください。

またあまりたくさん根を取ると親株が弱るので、親株にしっかり根が残るように取り過ぎに注意してください。

完成まで非常に時間がかかり、子株が離せるようになるまで半年から1年ほどが必要です。

詳細は以下のページで解説しています。

葉挿し

葉挿しは万象、玉扇、オブツーサなど軟葉系で可能です。

ここではざっくりですが、親株から付け根をつけて葉を採り、それを湿らせた土に置いて時々水を与え、新芽ができるのを待ちます。

手順

取った葉は切り口が乾燥するまで3日程度空気中で乾燥させます。その後湿った土の上に切り口が少し接触する形で置きます。成功すると1~1.5ヶ月程度で葉挿し用の葉から根が出てきます。そして2.5~3ヶ月程度で数個の新芽が出てきます。

根ざしほどではないですが、かなり時間がかかり新芽が取り外せるようになるまで最低半年はかかります。

成功率はあまり高くないため、必要な枚数より多めに取るようにしてください。肉厚で体力があり、親株の葉の付け根部分をしっかり葉につけて採取するのが成功のコツです。

葉挿しについても以下のページで解説しています。

株分け

株分けとは株元付近など(種類によります)にできた子株を親と切り離して別々に植え付けることをいいます。ハオルシアでは株分けが一番殖やしやすく初心者向けともいえます。

手順

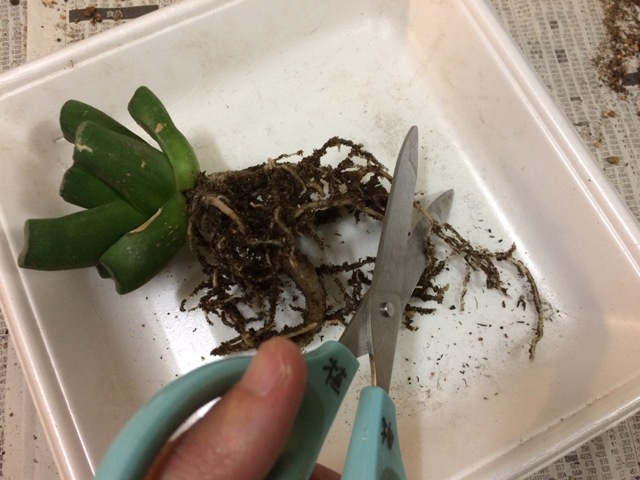

まず株を鉢から抜き出して、丁寧に周りに付いている土を落とします。子株は茎と根の境目の部分で親株とつながっている場合が多いので、どのようにつながっているのか確認してから、清潔なカッターやナイフなどで丁寧に切り分けます。

株分けするときは元気な根(白い根)を残し、枯れた根(茶色く触るとフカフカした根)を取り除きます。そして根が乾かないうちに素早く新しい鉢に植え替えます。他の多肉植物は植え替え後すぐに水やりしてはいけないものが多いですが、ハオルシアは根を乾かさないようすぐに水を与えます。

挿し木

取った子株に根がない場合は、挿し木の手順で増やすことができます。

根のない株は切り口に水気があるため、3日ほど乾燥させます。そしてやや湿った用土に挿して発根を待ちます。この時カラカラに乾いた土だと根が出にくいので、少し湿らせた土にします。

1週間ほど経って、ごく軽い力で上にひっぱり抵抗を感じれば、根が伸びている証拠なので水やりを開始します。

この間は室内の窓辺や3,000ルクス程度の明るさなど、くれぐれも直射日光に当てないように注意してください。

種まき(実生)

実生(種まき)で増やすこともできます。

葉挿し、株分け、挿し木は親と全く同じものが育ちますが、種から育てた場合、親と違う特徴を持った株を得ることができます。

種まきの適期は4~5月頃、または9~10月頃です。(最適な気温は20~23℃程度です。)ハオルシアの場合は種が採れたらすぐ蒔く「採りまき」が基本で、その年度に採れた種をまきます。種を自分で作るのではなく、通販などで購入する場合はいつ採取されたものか確かめて古いものは避けた方が無難です。

手順

ここではざっくりですが、鉢にバーミキュライトや赤玉土小粒など清潔な新品の用土をいれ、それを一回り大きな水を張った容器に浸けます(底面吸水・腰水管理)。

種はパラパラと蒔くか一粒ずつ等間隔で蒔きます。できればばらまくより1つずつ蒔いた方が後の植え替えなどの管理が楽です。蒔いた後土はかぶせません。

鉢は乾燥を防ぐためラップで覆います。最短1週間~遅れたもので1ヶ月ほどで芽が出るので、焦らないで待ちます。3ヶ月後で2枚程度の葉が出るのが目安です。

苗が更に生長し、葉が4枚程度出たら1回目の植え替えを行います。通常の鉢に植え替えて上からの水やりに切り替えます。幼苗のうちは親より更に日差しに弱いので、通常よりさらに20%程度遮光を強めます。

詳細は以下のページで解説しています。

種子の交配方法

ハオルチアは種から育てることができますが、購入した種を蒔くことはもちろん、自分で好みのハオルチアを交配して自分独自の種を採って蒔くことも可能です。

以下は種の交配の概略です。

ハオルチアの交配はそれほど難しくありません。自分の気に入っている株を2つ用意し交配させ、採れた種を蒔き、芽が出て葉が育ったら好みの模様や姿をしている個体を残してそれを大きく育てていきます。

手順

花粉が出ている花を1株1つずつ選びそれぞれ花びらを取り除きます。次にむきだしにした花をこすり合わせおしべとめしべが充分にこすり合わさるようにします。うまくいくと両方に種が実ります。交配が成功したら交配した花より先をはさみで切り取ります。

受粉が成功するとさやが大きくなるので、切ったストローをかぶせるなどして種が飛び散らないようにします。交配から2~3ヶ月たったらさやが開き始めるのでストローごとさやの下で切り離します。1つの鞘からは10個程度の種が採れます。

新鮮なうちに蒔きましょう。また夏や冬など種まきできない時期に採れた種はジップ袋などに入れて冷蔵庫の野菜室にいれて保管し、まき時になったら蒔きます。

植え替え方法

ハオルチアを健康に育てるためには植え替えが必要です。

頻度は小さい鉢(3号鉢=口径9cm程度以下)のうちは1年に1回の植え替え、それ以上になったら2年に1回程度が目安です。

植え替えをしないでいると水はけが悪くなったり肥料分が切れたり、根が古くなって傷んだり、古い根がわさびのように硬くなったり、根詰まりといった症状を引き起こしてしまいます。そのためやや面倒ですがとても大切な作業なので適期に行うようにしてください。

時期は4~6月、10~11月頃が適切なタイミングです。

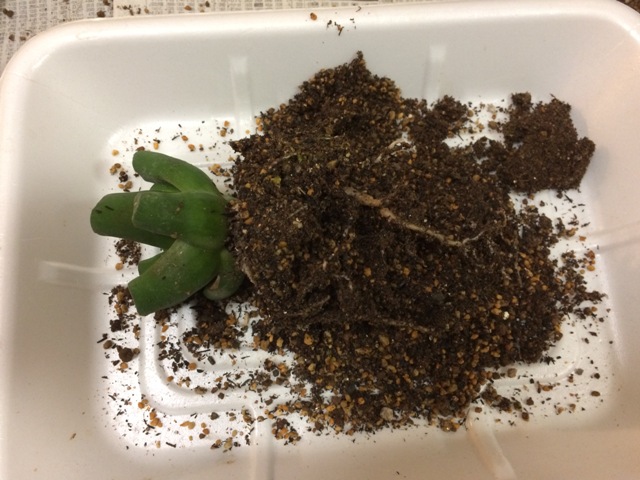

手順

植え替えるときは株を鉢から掘り起こし古い土を丁寧に落とします。茶色く枯れてしまった根は全て取り除き、生きている白い根を残します。

根には根ジラミ(白い虫)が付いていないかチェックし、付いていたらその部分を洗い流すか切り落とします。同時に古くなった下葉を取り除きます。

そして一回り大きな鉢に植え替えるか株分けなどをして元の鉢に植え戻します。底には中粒の軽石などを敷き、その上に通常の多肉植物の土を入れます。同時に多肉植物用土に緩効性の化成肥料を混ぜ込むとよいでしょう。

ハオルシアは植え付けてすぐに軽く水やりを行います。植え替え後2週間程度は通常より暗い所に置きます。

土

土は他の多肉植物と同じように水はけ(排水性)、通気性の良いものを選びましょう。

市販品を購入する

市販の「サボテン・多肉植物用の土」が使えます。

選ぶ時の注意点は、粒サイズ、水はけ、通気性、重さ、成分などです。ハオルチアは小型のものが多く、3号鉢以内に収まることが多いため、土の粒サイズも小さめが適しています。

とはいえあまりにも微粒だと水はけ、通気性が悪くなるので、3mm~5mm程度の細粒~小粒程度がよいと思います。また水はけや通気性は粒が大きくなるほど上がりますが、あまりにもゴロゴロしていると根が張りづらいので、1cm以上は明らかに不適切です。

成分は赤玉土、鹿沼土、軽石、ピートモスなどが使われているものがよいと思います。

オリジナル用土

市販の多肉植物用土を使わず、自分で混ぜて作る方法もあります。

この場合も赤玉土小粒や鹿沼土小粒、軽石小粒、酸性度調整済みピートモス、パーライト、くん炭、バーミキュライトなどを適度に混ぜ合わせます。

ポイントは1種類の土ではなくいくつかの素材を混ぜることです。ピートモスは本来酸性で、くん炭はアルカリ性が強いなど特徴があるので、複数種類(3種類程度)を混ぜることで性質が偏らない土を作ることができます。

鉢底石

正直な所、3号鉢程度であれば鉢底石はなしでもいけます。深鉢を使う場合が多いですが、根張りが深いため鉢底に根が達していれば、鉢底石を敷く必要はほとんどないと思います。

本来鉢底石は鉢底の水はけをよくするためにいれるものなので、根が届いていればいれる必要はほとんどありません。もしまだ根が充分に伸びていない場合は、崩れにくく通気性もよい軽石でできたものをいれてあげましょう。

鉢選び

深めの鉢を選ぶ

ハオルシアは根を深くまで張ることが多く、特に万象や玉扇は太い根を長く伸ばしていきます。そのため鉢は普通鉢(高さと口径が同じもの)ではなく高さのある「深鉢」が適しています。普通鉢だと、すぐに根が底に達してしまいぐるぐると回ってしまいます。(根が回る状態)

生育過程にあった鉢サイズ

同じハオルチアでも、種まきから1年以内のごく小さな苗は根張りが浅く浅め・小さめの鉢が適切ですし、実生から3年以上経ち立派に大きくなったものは、根張りがよく大きくて深い鉢を必要とします。

鉢サイズはそういった生育過程に応じたサイズ・深さに植え替えていくことが大切で、大きすぎる鉢・小さすぎる鉢は適切ではありません。そのため2号鉢、2.5号鉢、3号鉢(それぞれ口径6cm、7.5cm、9cm)と植え替えていく必要があります。

鉢の種類とおすすめの鉢

鉢は陶器製、金属製、プラスチック製などさまざまあり、それぞれ特徴がありますが、結論ハオルチアはどれにも植えることができます。

陶器製のものは多孔質で通気性がよく水が速く乾きます。金属製では鉢底穴のあるものがよいです。またプラスチック鉢は適度な水持ちがありサイズも細かく用意されているため、生育過程に応じたサイズ・深さが選べます。

おすすめなのは、日本ポリ鉢製のプレステラ(深鉢タイプ)です。

プレステラはスリット構造があり(スリット鉢)、根が自然に近い状態に伸びる効果があります。また深鉢タイプがあるため、根を深く生やすハオルチアにも最適です。カラーは白と黒がありますが、白は夏場に温度が上がりにくく夏越しに適しているため、個人的には黒よりおすすめです。

肥料

ハオルシアも肥料が必要

ハオルシアにも肥料が必要です。

ハオルシアはピートモスやボラ土など有機成分がほとんど入っていない土で育てるため、微量元素が不足して生育が悪くなることがあります。また植えっぱなしにしていれば肥料分も切れてしまいます。

そのため植え替えをしない鉢では3~5月や10~11月の生育期に液肥を合計3~4回与えるか、植え替えする鉢は植え替え時に土に緩効性の化成肥料を混ぜ込んでおくと良いです。

効き目の早さ

実は固形肥料や緩効性肥料はすぐの効き目はありません。水やりを繰り返してだんだんと成分が水に溶けて根に吸収されることで効果を発揮します。そのため普通の植物より水やり回数が少ない多肉植物は、効き目がゆっくり出てくる点に注意しましょう。いっぽう液肥は水に成分が溶けていて、水やり代わりに与えて根に届くと吸収され、すぐに効果が出ます。

肥料の副作用

肥料はやりすぎると茎がヒョロヒョロと倒れる「徒長」や肥料焼けを起こしてしまうことがあるため、量が分からない場合は少なめから始めていきましょう。また有機肥料はカビの原因になるため、できれば化成肥料のほうが安全です。

施肥の例

(例1)液肥の例、ハイポネックス1000~2000倍、生育期に月1~2回程度、合計3~4回、水代わりに与える。

(例2)固形肥料の例、マグアンプK(細粒)を植え替え時にひとつまみ~2つまみほど土に混ぜ込む。

※市販の多肉植物の土で肥料が既に入っている(元肥済み)ものであれば、1年程度は追加で施肥する必要はありません。

種まき苗の肥料

種まきしたて~1年以内の苗は保水性・保肥性が低く、通常の大きさのハオルチアより水分や肥料を多めに与えないとなかなか大きくなりません。

そこで、種まき1ヶ月後程度から、積極的に液肥をスプレーしたり、緩効性化成肥料をパラパラとまいたりしてあげたほうがよいです。

開花

春から夏(3~7月頃)にかけて株から花茎をひゅっとのばして花を咲かせます。

小さい白~ピンク色のユリのような形の花を咲かせるものが多く、一般的にはあまり鑑賞価値がないとされています。また花を咲かせると株を弱らせてしまうため、花に興味が無い場合は花芽を切り取ったほうがよいでしょう。しかし自分のオリジナルの品種を作りたいという場合、交配すれば種を採ることができるので、花を咲かせられる充実した株の栽培を目指しましょう。

ハオルチアは株が充実していないと花を咲かせなかったり、つぼみができても途中で枯れておれてしまいます。そのため花が咲いたら栽培がうまくいっているサインです。

病害虫

病気対策

6月頃は溶けて悪臭を放つ軟腐病や、黒斑病などを起こすことがあります。このようなカビが原因の病気はベンレート、サプロールなどの殺菌剤(農薬)である程度防いだり治したりできます。

害虫対策

害虫ではカイガラムシが葉の付け根についたり、アブラムシがついたりすることがあります。害虫をみつけたら速効性のある接触剤を、持続的に効果を得たい場合は浸透移行性の殺虫剤をまきましょう。

また葉だけでなく、根には小さな白い虫のネジラミが発生することがあります。ネジラミがつくと生育が悪くなるので、生育が悪くなったときや植え替え時には根の様子を点検しましょう。もし根に白っぽいつぶつぶのようなものがついている場合は根ジラミの可能性が高いので、丁寧に洗い流すか、酷い部分は切除します。

生理障害

生理障害(病気でないダメージ)では直射日光に当てたり、日よけが十分でないと葉がやけどしてしまう「葉焼け」を起こしやすいです。株全体が赤み・茶色を帯びてくることがありますが、これは日差しの強すぎを表していますので、もう少し暗い所に移動させましょう。

また夏場は根腐れ・茎腐れを起こすことがありますので、暑い時間帯には水をやらず、全体的に乾燥気味に育てたほうが安全です。

冬は凍結させると窓が濁ったり、最悪枯れてしまうので、ぎりぎり3℃を維持して低温障害を防ぎましょう。

販売店や値段など

ハオルチアは人気の多肉植物のため店頭にもよく出回り、園芸店やホームセンターなどの多肉植物コーナーや、多肉植物専門店で購入することができます。

とはいえ一年中通して店頭に並ぶことは少なく、春・秋など温暖冷涼な時期に年に数回入荷する程度のことが多いようです。

価格帯は種類によりかなり幅があり、玉扇、万象など成長スピードが遅いものの実生苗で数年間栽培したもの(大きなもの、葉の枚数が多いもの)は1鉢2,000円~3,000円することも稀ではありません。希少種・レア種・斑入り種は更に高く5,000円を超えることもあります。

それに比べ比較的成長速度の速いものや、種類名(品種)の書いていないものは1鉢400円~800円程度で購入できることもあります。また硬葉系である十二の巻(星の林)は比較的安く、300円程度から出回るケースがあるようです。

通販と種子の入手

苗はネット通販サイトでも購入することができます。楽天市場やヤフーショッピング、アマゾンなど、1,000件を超える商品が確認されました。その他多肉植物専門店や、メルカリやヤフオクなどのフリマサイトなどでも入手が可能です。

また種子に関してですが、種子はほぼネット通販に限られてくると思います。ネット通販といってもさまざまあり、日本の通販サイト(楽天・ヤフーショッピング)、海外通販(ケーレスなどの個人輸入)、メルカリ・ヤフオクの出品などがあります。

ハオルシアは採りまき(採取年度に蒔く)が基本です。これは種の鮮度が重要なことを意味しています。そのため通販サイトで購入する際は、採取日が判るものが安全です。古い種子だと発芽率が低下してくる恐れがあるためです。

また万象や玉扇などでは交配親の写真が載っていて、模様や姿形が確認できるものがベストです。一見怪しそうにみえるフリマサイトですが、個人の趣味家が立派な親株をもっており、素晴らしい子株の種子を販売していることもあるので、一見の価値があるかと思います。(管理人もヤフオクやメルカリでよく種子を買っています。)

とはいってもフリマアプリは苦手意識のある方も多いと思います。その場合は、ヤフーショッピングの多肉植物ワールドという種子通販専門店がおすすめです。ここでは管理人も20袋を超える種子を買っていますが、発芽率が概ね良好です。

オンラインショップでも購入できますメルカリでも多肉植物・サボテン・エアプランツ、種子などを多数取り扱っています。 メルカリで新規登録する方は、お友達紹介コードの入力で、メルカリの購入で使える500円分ポイントがもらえます。 よろしければ、下記のコードをお使いください。(キャンペーン時は2,000円分相当ポイントがもらえます)

※PCからの申し込みでは適用にならないので、スマホアプリから申し込みください。

よくあるトラブルとQ&A

トラブル事例

葉が伸びすぎる(徒長)

葉が上に向かって伸びすぎてしまったり、葉と葉の間隔があいて外側に開いたようになってしまうのは、徒長と呼ばれる現象を起こしているためです。これは日光不足、水のやり過ぎ、通風不足が主な原因です。直射日光の苦手なハオルチアですが、ある程度の日光量は必要ですし、水やりをしすぎれば吸収した水分を縦に伸びるように使ってしまいます。また風通しが悪いと同じように伸びます。

葉が赤~茶色になってきた

葉の側面や葉全体が赤くなってきたり、それを通り越して茶色くなってくるのは、日光が強すぎる(あるいは育成ライトの光が強すぎる)ためです。放っておくと枯れる原因になるので、もう少し暗めの所に移動させるようにしましょう。

大きくならない

徒長を心配して水やりを控えめにしていると、なかなか大きくなってくれません。生育期は土がカラカラに乾いたら、しっかり鉢底から水が流れ出るまで与えるようにしましょう。またあまりにも薄暗い所で育てていると光合成ができずに大きくならないので、葉ヤケしない程度の光は当てるようにしましょう。

やせる・しわしわになる・窓がへこむ

株がやせてきたり、シワシワになったり、窓がへこむのは冬の寒さで水をやれずに持っている水分を使い果たしてしまうこと、生育期に水やりが不足していることが考えられます。冬に多少へこむのは仕方ないですが、葉が薄っぺらくなるほど水分を控えていると、その葉は太れない・窓がへこんだままになる可能性がありますので、適度の水やりは大切です。

窓が白く濁る

万象、玉扇、オブツーサなどの窓が白く濁るのは、温度の高すぎ、日照不足、日光の強すぎが考えられます。いずれも環境を改善すれば新しく出た葉はきれいに透明になりますが、一度濁らしてしまうとその葉の復活は難しいです。

Q&A

植物育成LEDライトで必要なルクスは?

必要ルクス(照度)は現在手探り中ですが、半年経過した現在の目安として、3,000~4,000ルクス程度はちょうどよいようです。このぐらいの明るさだと、ハオルチアを徒長させずまた葉焼けさせないで育てられています。

花芽はどうするべき?

花を咲かせたい場合や種子を取りたい場合はもちろん、そのままにして咲くのを待ちます。しかし株が消耗していて花を咲かせると弱らせてしまいそうな場合や、開花にエネルギーを使って葉を痩せさせるのは困るという場合は、花芽が上がった時点で切ってしまうほうがよいと思います。

根腐れを防ぐには?

根腐れを防ぐためには、風通しと高温に気をつけます。室内では同じ空気をかき回しているだけですが、サーキュレーターや扇風機などで風を送ったりするのが非常に効果的です。また屋外で栽培している場合は、夏に40℃近くまで上がりますので、高温時に水気の多い状態を作らないようにすることがとても大切です。